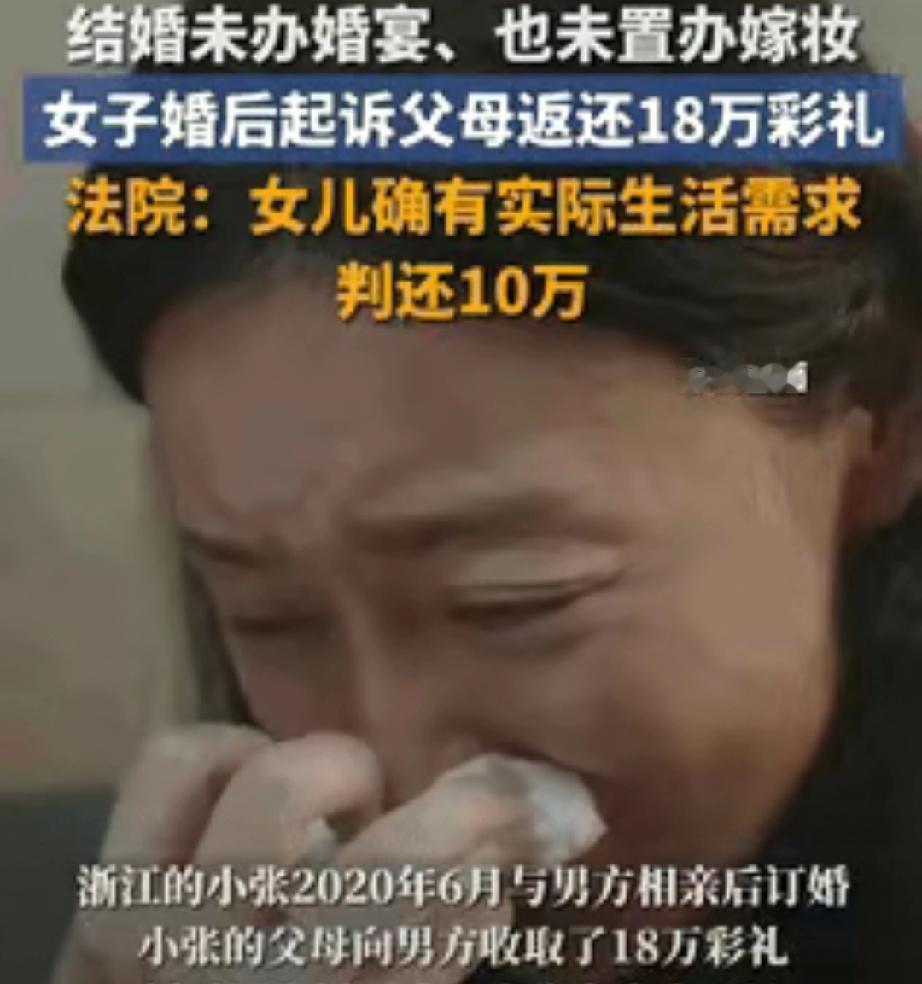

小两口闹离婚,男方父母当年出了80万首付买房,现在女方坚持这钱是赠予,房子该平分;男方父母却翻出转账记录,说这是借款,得还钱。 法院一审判成借款,女方在法庭上哭得直抽抽:“我嫁过来十年,伺候老人带孩子,现在要赶我走还让我背债?” 去年杭州有对夫妻,男方父母婚前全款买房登记在儿子名下,离婚时女方要求分一半,法院直接判“个人财产”;北京有对老夫妻,婚后给儿子买房写了借条,儿子离婚时法院判“借款成立”,儿媳得还钱。 这些案例背后藏着法律对“亲情与财产”的清醒切割——民法典明确规定,父母出资买房的性质,得看“有没有约定”“登记在谁名下”“什么时候出的钱”。 举个例子:婚前男方父母全款买房登记在儿子名下,法律默认这是“只赠予自己孩子”的个人财产;但要是婚后父母出了首付,房子登记在夫妻俩名下,又没写借条,法律就推定这是“赠予小两口”的共同财产。 可要是父母能拿出微信聊天记录、转账备注“借款”,甚至只是口头说过“这钱得还”,法院都可能判成借款。 这事儿最扎心的是它撕开了传统观念里“父母帮子女天经地义”的遮羞布。我身边好多朋友结婚时,父母掏空积蓄买房,从没想过要打借条;可一旦婚姻破裂,那些没说出口的“赠予”,转眼就成了“借款”。 有位阿姨说得特别实在:“我们老两口攒一辈子钱,不是为了给儿子娶媳妇,是怕他没地方住。可要是小两口过不下去,我们总不能连养老钱都搭进去吧?” 这话听着凉薄,却特别真实。现在年轻人买房压力大,父母帮忙是情分,不是义务。 法律把“借款”和“赠予”的边界划得清楚,其实是在提醒我们:成年人的生活,得自己担责任。父母愿意帮是福气,但别把这份付出当成“理所当然”;真要闹到法庭上,亲情再浓,也抵不过一张借条的效力。 有人可能会说:“法律太没人情味了,父母的钱哪能真要回去?”但换个角度想,要是父母明确说“这钱是借的”,子女却觉得“反正是爸妈,不用还”,最后老人生病需要钱时,谁来兜底? 法律保护的是“出资方的真实意愿”——如果父母当时就是借钱给子女应急,法律当然要支持他们要回钱;如果父母就是单纯想帮子女安家,法律也会默认这是赠予。 说到底这事儿没有绝对的“对”或“错”。父母的爱很纯粹,可婚姻的风险很现实。与其事后在法庭上撕破脸,不如事前把话说清楚——写个借条、签个协议,不是不信任,而是给彼此留份体面。毕竟,亲情经不起“算计”,但更经不起“模糊”。 如果是你,会选择在父母出资时明确“借款”还是“赠予”?是怕伤了感情选择模糊,还是怕未来纠纷选择写清楚?评论区聊聊你的想法。