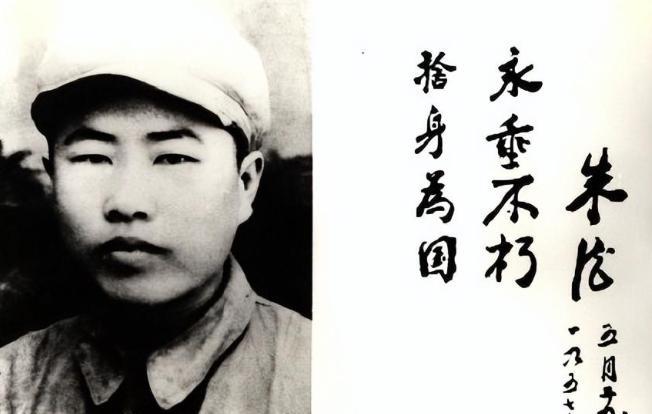

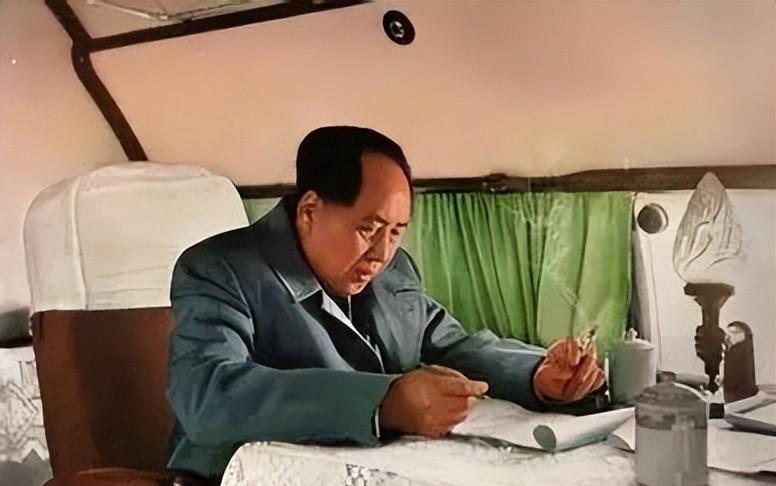

董存瑞烈士牺牲后,毛主席却拒绝了为董存瑞题词的请求,众人甚是不解,毛主席解释过后,众人才知道毛主席用心良苦。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年的隆化,山川静默,但全县百姓心里却燃着一团火,八年前,这片土地曾见证了一个十九岁青年托举炸药包的瞬间,董存瑞在隆化战役中,用自己的身躯撑起炸药包,炸毁了敌人的桥型暗堡,为部队开辟出进攻的道路,也以生命换来了胜利。 新中国成立后,董存瑞的名字成为了家喻户晓的英雄象征,隆化县决定修建烈士陵园和纪念碑,以此寄托全县二十多万群众的敬意,人们一致认为,若能得到毛主席的题词,这份纪念将拥有最崇高的意义。 县民政干部冀兴坡受命担此重任,他揣着县委和县人委的公函,从隆化动身北上,怀着满腔期待进入北京,第一次去到内务部优抚司,他郑重说明来意,得到的答复却是“需要上报,请耐心等待”。 之后的几个月里,他前前后后奔波了五次,每一次得到的都是“尚未确定”的消息,与此同时,他也在为纪念碑石料的事四处奔走,正逢北京修建人民英雄纪念碑,他找到负责的老红军李琛,讲述董存瑞的事迹,李琛深受感动,当即批准赠送碑料,使得纪念碑建设顺利推进。 虽然石料问题解决了,但题词迟迟没有着落,冀兴坡心里焦急,因为全县百姓都在盼望着能看到毛主席亲笔的字,时间一天天过去,直到1957年6月初,他终于被通知前往优抚司领取题词。 那一刻他心跳加快,几乎以为多年等待终于有了结果,可当他接过那张纸时,眼中却闪过一丝惊讶,上面八个遒劲大字是“舍身为国,永垂不朽”,落款并非毛泽东,而是朱德。 消息传回隆化,人们同样感到意外,大家本以为董存瑞的英勇,应当由毛主席亲笔铭刻,毕竟刘胡兰的纪念碑上,就曾有过主席写下的“生的伟大,死的光荣”。为何同样是家喻户晓的英雄,却是不同的安排? 答案随着优抚司的解释渐渐清晰,毛主席曾说过,刘胡兰是一位农家少女,以平民身份走上刑场,面对铡刀从容赴死,象征着革命群众的坚贞不屈,因此由他亲笔题词更为恰当。 而董存瑞则不同,他是解放军的战士,在战场上完成爆破任务时壮烈牺牲,他代表的是军人的英勇与牺牲精神,出于身份的对应与尊重,更适合由解放军总司令朱德题写。 这样的安排,表面上看是毛主席的“推辞”,实际上却饱含深意,它首先体现出对英雄身份的精准区分,群众烈士由党和国家最高领导人题词,军人烈士则由军队最高统帅题写,这样的对应既合理,又能让纪念碑更具象征意义。 如果毛主席为所有烈士亲笔题词,形式上的追逐可能会掩盖精神本身,通过明确分工,才能使英烈纪念不流于表面,而是真正突出他们的精神力量。 1957年10月18日,董存瑞烈士纪念碑在隆化竣工,高14.5米的石碑巍然挺立,正面镶刻着朱德元帅题写的“舍身为国,永垂不朽”。 在阳光照耀下,字迹熠熠生辉,它并非意味着规格降低,而是代表了最合适的安排,对董存瑞而言,这是军队统帅对战士的敬意,对人民而言,这是对军人群体牺牲精神的最好诠释。 时间流转至今,纪念碑依然矗立在隆化,它不是冰冷的石块,而是代代相传的记忆提醒,那八个字告诉后来的人们,安定的日子不是凭空得来,而是有人舍生忘死换来的。 毛主席当年的婉拒,并不是推卸,而是以更长远的眼光,让纪念有了制度化和层级感,也让烈士精神以更深刻的方式延续下去。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:毛泽东为什么不给董存瑞题词?——中国经济网