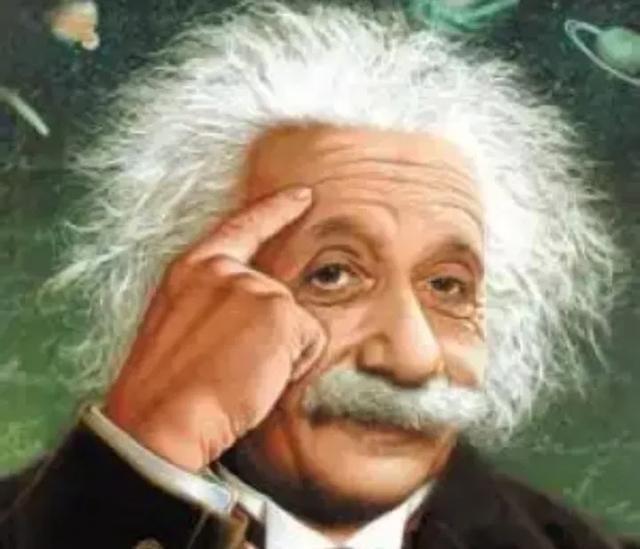

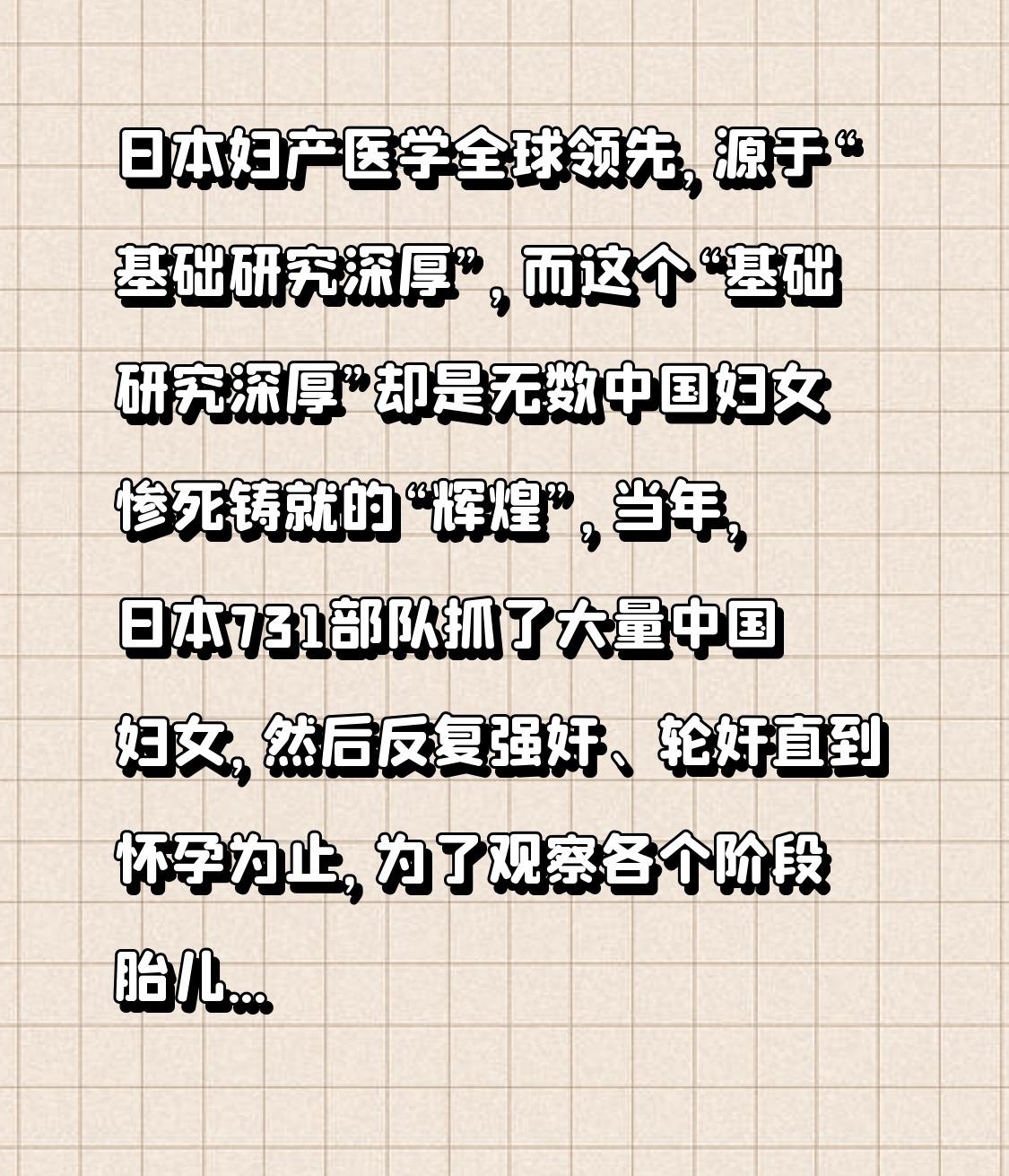

“DNA之父”詹姆斯·沃森认为,根据DNA结构显示,黑人是未进化人种,智力低下,引起广泛的争议,但他即使被剥夺了最后一个头衔,直到90岁也不改初衷,那么他的观点是正确的吗? 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在世界科学史上,詹姆斯·沃森这个名字几乎无人不知,年轻时的他,凭借对DNA双螺旋结构的发现,直接改写了人类对生命的理解方式。 那是二十世纪最耀眼的时刻之一,人们将相对论、量子力学和DNA双螺旋并列,称作改变世界的三大科学突破。 沃森凭此在三十多岁就站上了诺贝尔领奖台,风光无两被誉为“DNA之父”,那时的他是天才,是开创者,是科学共同体里高高在上的旗帜。 然而,人生的巅峰有时也会伴随着巨大的反差。 几十年后,这位曾经被世人仰望的科学巨匠,却因一系列关于种族的言论,跌落成道德争议的中心人物。 2007年,他在接受英国媒体采访时随口说出“黑人智力天生低下”的观点,还搬出所谓的“遗传差异”来支撑。 这句话立刻引爆舆论,当时的社会环境里,种族平等早已被视作必须坚守的政治正确,结果沃森这位科学界的“泰斗”,瞬间变成了众矢之的。 事情并没有因为道歉而缓和,反而愈演愈烈。 沃森解释说媒体曲解了他的意思,他只是基于科学研究发表见解,但这种“解释”在公众听来更像是狡辩。 科学界也不买账,认为他的说法既没有扎实的数据,又把复杂的社会问题硬套进基因学的框架。 此后冷泉港实验室解除了他的职务,英国皇家学会取消了活动邀请,连他多年积累的荣誉都一一被收回。 科学英雄,瞬间跌落神坛。 更让人意外的是,很多人原本以为他会就此沉默,把晚年过得安安静静。 结果2019年一部纪录片再次把他推上了风口浪尖,他在镜头前依然固执地坚持旧观点,声称黑人和白人的智力差距根源于基因。 这一次,冷泉港实验室彻底忍无可忍,连最后一个象征性的名誉头衔都被剥夺,正式与这位昔日的功勋切割关系。 可以说,沃森到九十岁高龄时,已经完全被科学界孤立。 问题来了,他的说法到底有没有科学依据? 其实答案非常清楚,人类基因组研究已经表明,不同族群之间的遗传差异极其微小,大多数差异存在于个体与个体之间,而不是肤色或所谓“种族”之间。 至于智力,它受到上千个位点的影响,更关键的是教育环境、营养水平、社会资源。 大量研究早就证明,非洲裔儿童只要获得平等的教育条件,他们的智商测试成绩会大幅提升,和白人儿童相比并无差异。 甚至在一些收养研究中,黑人孩子在优渥环境里表现得更为突出。 换句话说,沃森把复杂的社会不平等问题,粗暴地归结成基因差异,这不仅站不住脚,还会助长种族歧视。 科学界最担心的,就是这种带有偏见的言论披上“科学外衣”,让公众误以为科学也支持歧视。 遗传学家一再强调,智商不是单一基因决定的,也没有所谓的“天生智力低下的种族”。 心理学家则提醒,智商测试本身带有文化和语言的偏差,无法用来证明某个族群比另一个“更聪明”。 因此,沃森的说法缺乏严谨的数据支撑,更像是个人偏见的投射。 在这一系列风波之后,科学界开始更深入地讨论:科学家的责任究竟在哪里? 原本科学追求的是真理,但真理并不是脱离社会的冷冰冰概念。 科学家手中的数据和结论会影响公众认知,甚至会成为政治或社会行动的依据。 沃森的案例提醒人们,即使是诺贝尔奖得主,也不能忽视社会责任。 于是欧美的学术机构在种族相关研究上加强了伦理审查,要求研究者必须考虑社会影响和潜在风险。 沃森的晚年,几乎成了科学傲慢的反面教材。 他的名字曾经象征着人类对生命秘密的第一次窥探,但随着言论一再冒犯社会共识,他的声誉被彻底侵蚀。 冷泉港实验室虽然仍然保留着那座象征DNA双螺旋的雕塑,可在官方文件里,沃森的名字被淡化甚至删除。 这种对比让人唏嘘:他既是科学的缔造者之一,也是偏见的警示案例。 回望他的一生,可以说是一种双重遗产。 一方面,他确实让人类走进了分子生物学的新纪元,另一方面,他也因为固执的偏见,让自己成为社会排斥的对象。 他提醒我们,科学固然重要,但科学家不是只对数据负责,还要对社会和人性负责,真正的进步,并不是划清界限、强调差异,而是促进理解和包容。 沃森的故事是一种讽刺:一个发现DNA秘密的人,却未能看见人性的深度。 他用一生证明了科学可以带来光明,但偏见同样会带来阴影。 后人需要记住他的贡献,但更要记住,他的错误是科学与社会之间不可回避的教训。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

![在国外混久了,基因也开始变了吗[汗]](http://image.uczzd.cn/337243382295782137.jpg?id=0)