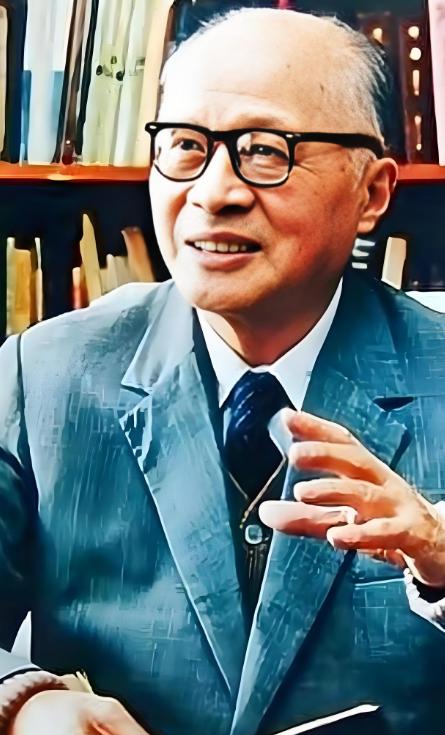

1960 年突发危机!苏联撤走所有援华科学家,还带走全部研究资料,一位苏联专家临行前却偷偷告诉中国核研人表示其实你们有‘王’就够了,他才是关键,没我们也能行……这话后来被验证不假,此人便是王淦昌。 他没有被公开点名、也没站在台前领奖,但他从那天起,成了中国核时代的无声奠基人,更特别的是,他从国际顶流科学家,一步转身变成了“王京”,连亲人都找不到他在哪。 为啥这么干?他清楚,原子弹不是论文能搞定的活,得有人真正在爆破现场亲眼盯、亲手做,从苏联退出,到核试成功,王淦昌带队硬啃每一道关卡,他既是理论高手,也是动手能人,他为这事沉默了整整17年,不发一篇文章、不见一次镜头,连家都不回,真正把个人全部交给了国家,这事放今天,你觉得还有人能做到吗? 往深里看,王淦昌的这段经历,远不是“感人”俩字就能盖住的,他不是因为献身就值得敬佩,而是他知道什么事该自己扛,他不是不懂名利,反而是最早一批走出国门、站上世界科研舞台的中国学者之一。 他见过外面的灯火,也差点因为“反西格玛负超子”的发现拿下诺贝尔奖,但他清醒地转身回国,清楚地把一切藏起来,他不靠情怀取胜,而是靠实力撑起中国的底牌,这不是传说,是用命拼来的现实。 有些人觉得科技成果是“砸钱砸人”,但从零开始时,没有技术、没有样本、连图纸都被带走,靠的是什么?不是运气,是有一群人真能静得下心、扛得住黑、不怕死地钻到底,而王淦昌,就是那个最先钻进去、也钻得最深的人。 更细想,他这十七年并不是完全被动沉默,他在承担极限压力的同时,还在为接下来的核聚变、激光点火、863计划铺路,他不是被任务压着干,是自己主动接着干,他的科研路径一条一条是延续的,是有完整方向的,是为了“技术自立”那件事死磕到底。 有人说中国核武器是集体智慧的结晶,没错,但王淦昌就是那个能把“集体智慧”变成“落地爆炸”的关键中枢,他既懂科学原理,又能亲自设计装置,还敢在现场做最后一棒的验证,他不是一颗“螺丝钉”,他是“打火石”。 这种角色今天很稀缺,但那时候,一个国家的成败就指望着这样的人活在系统里,他没得诺奖,却成了中国自己奖牌上的名字,这样的人哪需要评审团说话? 那个苏联专家说得对,但估计他也想不到,中国真的靠王淦昌这种“沉下去的人”,挺过了最难的时候,今天我们重看这段历史,不是为了追忆某种感动,而是该想清楚一个问题:在没有退路、没有支援、只能靠自己的时候,我们到底靠什么站得住?答案可能藏在这些连名字都不愿公开的人身上。 他们不说话,但他们的每一个选择,都在写历史,有些人注定不出现在热搜,但正是他们,在没有掌声的地方,把地基夯得死死的,如果今天国家再次需要,有人还愿意像王淦昌那样隐姓埋名十七年吗?欢迎评论区说说你的看法。 参考资料:澎湃新闻——他说出“我愿以身许国”后,隐姓埋名17年