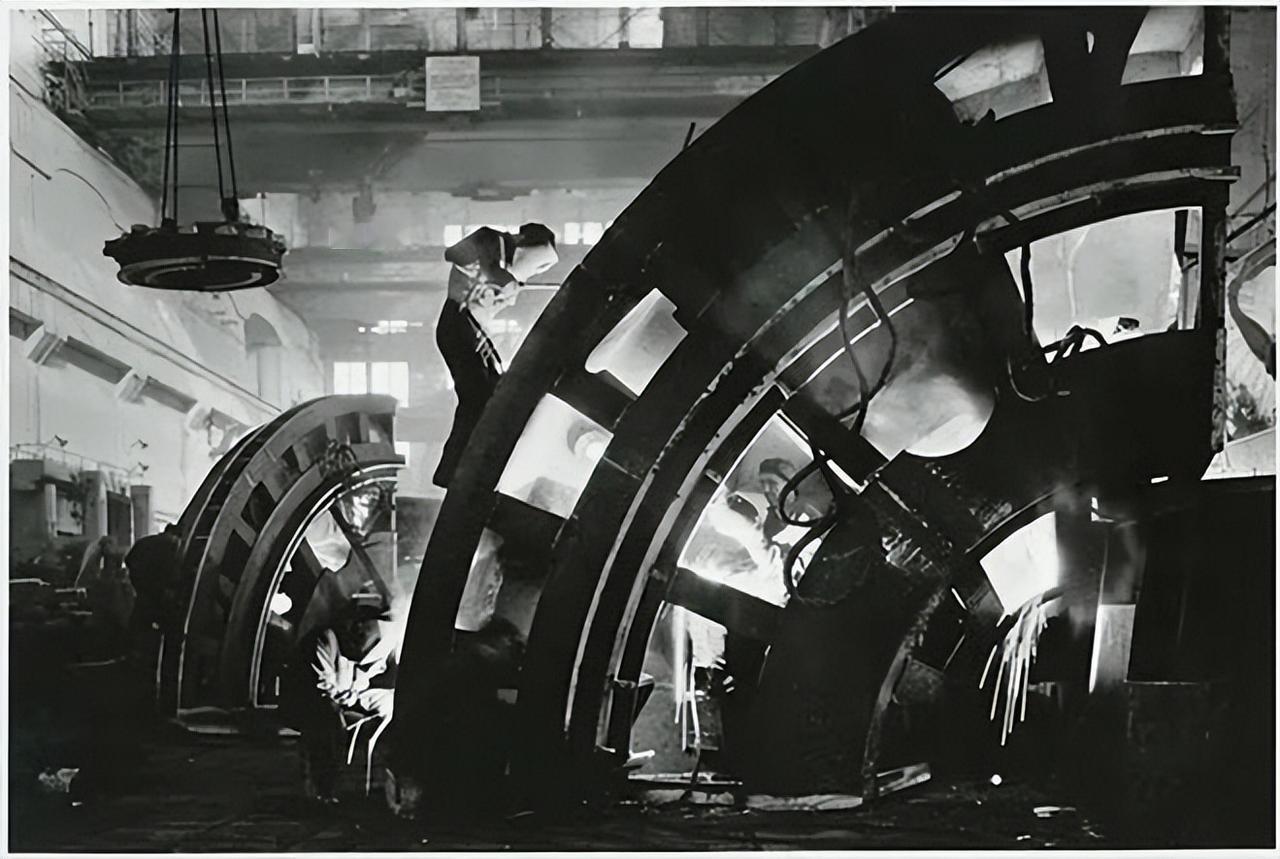

乌克兰专家在中国:一段跨越三十年的技术情缘 1991年苏联解体时,乌克兰这个曾经的工业重镇陷入困境。约200名乌克兰专家应中国邀请,带着先进技术远渡重洋而来。多年后,当他们在采访中潸然泪下时,这泪水背后是一段跨越三十年的感人故事。 苏联时期,乌克兰是其重要的工业基地,尤其是军工领域。这里聚集了大量顶尖专家,拥有先进的技术和设备。然而随着苏联解体,一切都改变了。 乌克兰的经济一落千丈,许多军工企业停产。最令人痛心的是,那些曾经为国家做出重要贡献的专家们,一下子失去了工作和收入来源。有的人甚至不得不靠打零工维持生计。 就在这时,中国向这些专家发出了邀请。这不是简单的"挖人才",而是一次真诚的合作邀请。中国当时正处于快速发展阶段,急需提升技术水平,而乌克兰专家正好能提供帮助。 来到中国后,这些乌克兰专家受到了前所未有的尊重和关怀。中国不仅为他们提供了良好的工作和生活条件,更重要的是,给了他们继续从事专业研究的机会。 以"瓦良格号"设计师为例,他在中国得到了专门的工作室和科研团队。更让他感动的是,中国政府还帮助他把家人接到中国团聚。这种人性化的安排,让许多专家感受到了家的温暖。 这些专家在中国的待遇是全方位的。他们的子女不仅可以享受就近入学,且配偶也能获得合适的工作安排。与在乌克兰时的困境相比,在中国的生活可谓天壤之别。 乌克兰专家的到来,给中国的技术进步带来了巨大帮助。特别是在船舶制造、航空航天等领域,他们带来的前苏联先进技术,让中国少走了很多弯路。 举个例子,在中国的航母建设中,乌克兰专家提供的技术指导都起到了重要的作用。同样,在航空发动机等领域,他们的经验也帮助中国突破了技术瓶颈。 但更重要的是,这种合作是双向的。中国不仅学习技术,更注重培养自己的研发团队。乌克兰专家在传授技术的同时,也同样帮助中国培养了一批专业人才。 当这些乌克兰专家在采访中落泪时,他们的心情是复杂的。这泪水既包含对故乡的思念,也有对在中国受到尊重的感激。 更重要的是,他们看到自己毕生研究的技术在中国得到传承和发展,这种成就感是难以言表的。相比之下,在乌克兰的同行们却因为经济困难,不得不放弃专业研究。 一位专家动情地说:"在中国,我们不仅找到了事业第二春,更找到了家的感觉。"这句话道出了许多乌克兰专家的心声。 三十年过去了,这些乌克兰专家大多选择留在中国。他们的子女在中国成长,接受教育,有的甚至已经成家立业。这段合作经历,已经成为中乌友谊的重要见证。 从最初的200人,到现在超过2000名乌克兰专家在中国工作生活,这个数字的变化说明了一切。这种合作不仅仅是简单的雇佣关系,实则是真正的互利共赢。 中国在这场合作中展现出的开放和包容,以及对这些专家的尊重和关怀,是合作成功的关键。这个举动也为国际人才交流提供了一个成功范例。 这段跨越三十年的合作故事告诉我们,真正的合作建立在相互尊重的基础上。中国以真诚打动了这些乌克兰专家,而专家们也以技术和汗水回报了这份信任。 当今世界,人才流动已经成为常态。中国在这场人才交流中展现出的智慧和胸怀,值得深思。而对于这些乌克兰专家来说,中国不仅给了他们事业新生的机会,更给了他们一个舒适温暖的家。 参考信源:外交部:欢迎全球各行业各领域优秀人才来到中国扎根中国.2025-09-23 07:43·光明网