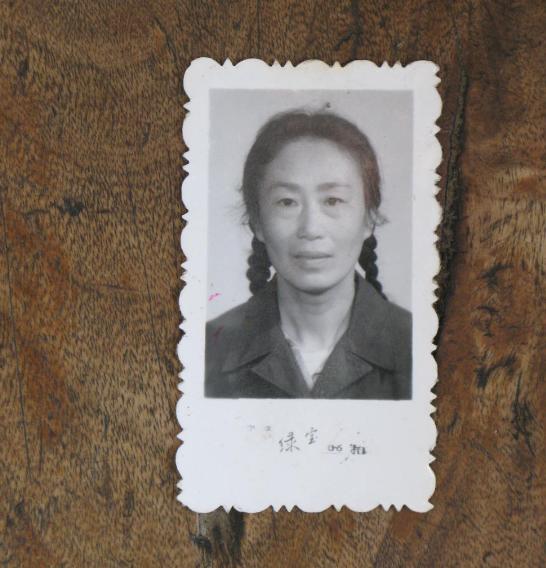

1973年女知青黄丽萍带农村丈夫回宁波父母家。丈夫看到墙上的照片大吃一惊,当得知那是老丈人之后,他果断提出了离婚。[无辜笑] 1973年的宁波,一处青砖灰瓦的院落里,本该是久别重逢的喜悦,却被一声突如其来的“离婚”打破了。言及此语者,乃来自北大荒之农村汉子王建。 他带着北大荒的质朴与坚韧,话语间似也藏着那片黑土地的厚重。 他正对着墙上一张身着戎装的黑白照片,照片里的人眼神犀利,而这个人,竟是他结婚九年的妻子黄丽萍的父亲——开国将军黄思深。 那一刻,王建感觉自己与妻子之间用爱情和汗水筑起的世界,塌了。 这场风暴的中心,是两个完全无法折叠的悬殊世界。一个是宁波的家,这里有红木家具和青花瓷器,空气里似乎还飘着妻子偶尔念叨的小笼包的香气。 这是黄丽萍的过去,即使她已在北大荒的黑土地上把一双秀手磨出了厚茧,这份记忆也从未褪色。 另一个世界,是遥远的北大荒。在那片土地上,生活的底色满是艰辛。人们每日挑起粪桶、躬身耕种,还需与凛冽严寒顽强搏斗,每一日都在为生存与生活奋力前行。 王建就是在这片土地上长大的,他质朴、坚韧,也从未想象过妻子口中那个“普通人家”,会是这样一幅光景。那张军装照,像一道无法逾越的鸿沟,让他觉得过去九年的所有努力都变得渺小可笑。 “我配不上你。”这句哽在喉咙里的话,不是感情的背叛,而是一个普通男人在巨大落差面前,因极度的自卑而产生的自我放逐。 他想的不是攀龙附凤,而是自己把将军的女儿拖累了,让她在破旧的草房里陪自己受苦。这种负罪感,让他选择逃离。 这般朴素的尊严,似一袭轻柔又坚韧的枷锁,于无声无息中,悄然筑起一座无形囚笼。它静默无言,却以不可抗拒之势,牢牢束缚人的身心。 他忘了,当年妻子在产床上曾紧握他的手说“有你就够了”;他也忽略了,此刻妻子听到离婚时,脸上那份又好笑又生气的坚定。在黄丽萍的世界里,两人一同垦荒的岁月,远比父亲的军功章更重。 打破这座囚笼的,正是照片上的将军。黄思深并未端起长辈的架子,而是将女婿唤至院中,递上一支烟,以一种近乎“示弱”的姿态缓缓开口,尽显亲和与诚恳。 他没提自己的赫赫战功,反而说自己常年在外打仗,亏欠了女儿一个完整的童年,是个“不称职的父亲”。 一句话,就把高高在上的将军拉回到了一个和王建平等的、同样心疼女儿的父亲位置上。接着,他话锋一转,重新定义了“英雄”。 他说,那些默默承受、默默坚持的人才是真正的英雄。他看着王建的眼睛,说:“你在北大荒照顾好我的女儿,你就是英雄。” 这番话,精准地击中了王建自卑的要害,它将一个农夫的付出与一个将军的功勋,放在了同一种价值的天平上。 被岳父点醒的王建,回到北大荒后像是变了个人,干活更卖力,也更有担当了。他要用行动证明,自己配得上这份认可。 1979年,真正的考验降临。知青返城政策落地,黄家早为女儿铺就坦途,一份优越的工作已静候着她,似是安稳未来的笃定邀约。王建却把选择权完全交给了妻子。 黄丽萍以一句“你在哪里,我的家就在哪里”,为这场围绕“门当户对”的讨论,优雅地落下帷幕,简洁话语似重锤,敲出了超越世俗的坚定。他们放弃了宁波的安逸,选择一同扎根在最初相遇的北大荒。 多年之后,黄思深将军卧于病榻,他紧紧攥着王建的手,感慨道:“吾这一生,胜仗无数,然最大之胜,莫过于得你这般佳婿。””这句话,是对他们选择的最高褒奖。他们用一生证明,真正的门当户对,从来无关家世,而是两个灵魂在共同的价值追求上,能走多远。 参考资料: 中国共产党新闻网《开国将军名录》 中国青年报《知青档案:1968-1978》 宁波档案馆《浙东地区知青口述史》