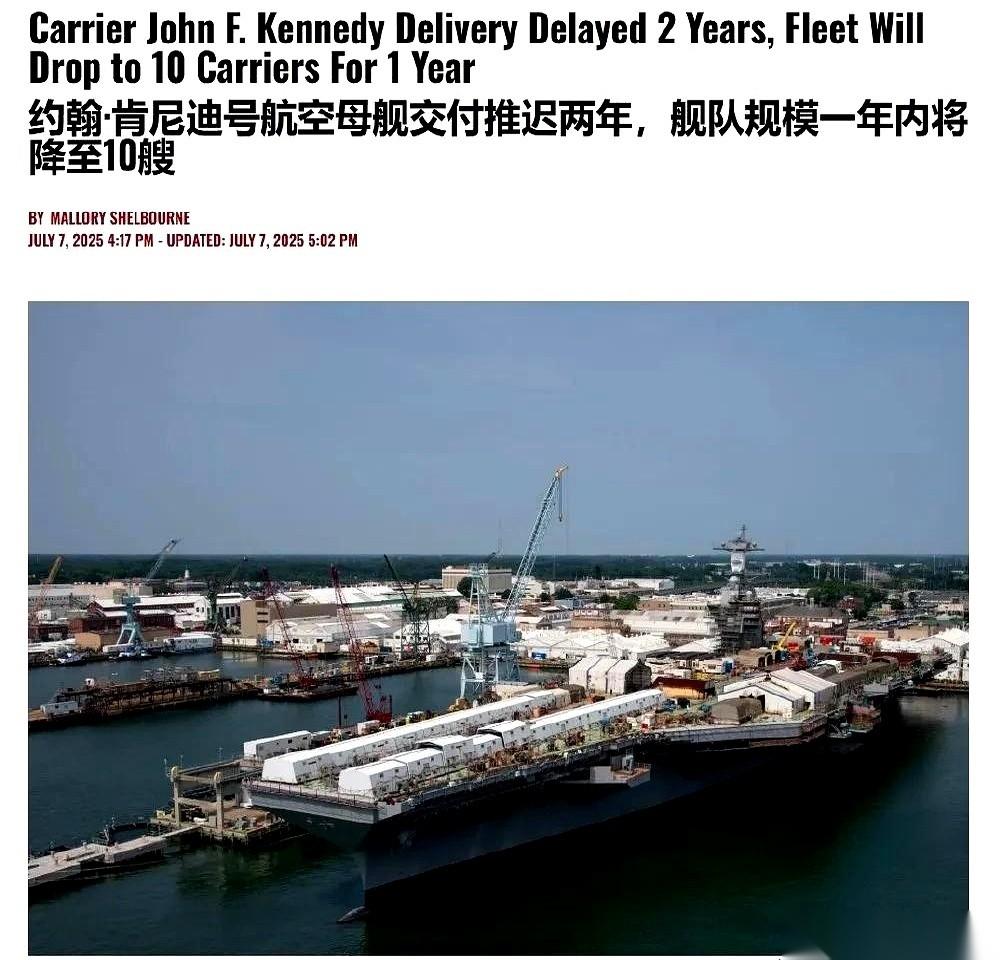

中天专家:原来以为电磁弹射很难,因为美国的福特号航母,测试3年5个月,而福特级的第二艘肯尼迪号,更是测试5年9个月,到现在还没出港,可咱们福建舰一亮相,只用1年11个月就完成了世界首次电磁弹射五代机的壮举! 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月22日,中方公布了歼-15T 、歼-35和空警-600此前在“福建舰”上首次电磁弹射起飞和着舰的视频,瞬间引爆全网。 电磁弹射这玩意儿,曾经被美国人吹得神乎其神,说是航母领域的“皇冠”,从蒸汽跨到未来的桥梁。 可理想很丰满,现实却骨感,福特级航母一亮相时,口号喊得震天响,结果这些年折腾下来,更多的是尴尬与无奈。 反倒是我们福建舰,不声不响间完成了从地面试验到舰载机首飞的全过程,还一举刷新纪录。 这就让人忍不住要问一句:到底是技术真有多难,还是美国自己走错了路? 美国福特号的故事,说起来几乎像是一部“史诗级的拖延症作品”,2005年开工,2017年才服役,光是研发和建造的钱就烧掉了一百三十多亿美元,其中电磁弹射系统单独耗资高达十亿。 这么大的投入,按理说该是个稳妥的精品,可最终交出来的却是个“半成品”。 设计指标写得漂亮:四千多次弹射才出一次故障,听上去简直是完美无缺,但等到实测时,现实啪啪打脸,有的数据显示平均两三百次就得趴窝,甚至更苛刻的报告称,能连续四百次不出毛病就算谢天谢地。 结果是舰载机刚起飞几次,弹射器就进医院,地勤人员围着它团团转,想象中日出勤率翻番的梦想,硬是缩水到别人三分之一。 更麻烦的是,它的四条弹射器设计成了“一损俱损”的模式,只要其中一条出问题,另外三条也只能跟着歇菜。 这就好比一辆四驱车,只要掉一颗螺丝,整车都趴窝。 实战中一旦发生这种情况,十万吨的庞然大物瞬间沦为海上的“停车场”。 为了养活这几条“电老虎”,福特号把发电能力提升了三倍,安装十二套飞轮储能系统,可依旧扛不住,风浪稍大,储能系统就跟着出幺蛾子,娇气得很。 二号舰肯尼迪号更成了笑谈,2019年下水,到今天还安静地待在船厂里,连像样的海试都没跑过。 焊点裂纹、设备返工、认证拖延,七八年过去了仍旧停留在“样子货”阶段。 更离谱的是,为了应付福特号的急需,船厂居然拆走了肯尼迪号的零件去救场,这场面怎么看怎么像一场“航母拼装游戏”。 美国人自己也清楚问题不只是出在技术环节,而是整个工业体系的链条松动。 熟练工人短缺,关键材料交付延误,造船厂、设备厂、军方之间各唱各的调子,最终凑出来的只能是四不像。 再看福建舰,完全是另一番景象,从地面试验到舰载机电磁弹射首飞,只用了短短二十八个月,速度比美国缩短了一倍还多。 歼-35、歼-15T、空警-600三款重量悬殊的舰载机,福建舰的电磁弹射系统全都能灵活应对。 这意味着我们的系统不仅能“推得动”,还能“推得准”,可靠性远胜对手。 背后的关键差异在于技术路线,美国坚持走中压交流这条道,看似能量密度高,实际控制起来就像一只没驯服好的野马,不是力道过大就是劲头不足。 而我们选择了中压直流,能量分配稳定又精准,就像用一把手术刀细细雕刻,不仅效率高,还能省去许多累赘设备。 事实已经很清楚了,美国的问题从根子上说,不是电磁弹射本身过于艰难,而是路线没选对,产业链也不给力。 高成本、高复杂度叠加低效率,造出来的自然是问题集合体。 中国的思路恰恰相反,举全国之力,科研单位、军工企业紧密配合,前后贯通,形成了一条完整可控的链条。 有人调侃福建舰少了一条弹射器,好像不如福特号“豪华”,可实际上一条坏了不影响其他,完全独立运行,根本没必要搞那种看似威风实则鸡肋的设计。 福建舰的成功告诉我们,电磁弹射的门槛并不在技术天堑,而在能否形成合适的技术路线和可靠的工业体系。 美国陷在自己设的陷阱里越挣扎越深,中国则凭借整体优势一跃而上。 这不仅仅是一场关于航母装备的较量,更是制度、协同和工业基础的比拼。 福建舰只用了不到两年时间,就完成了美国十多年没搞顺的事,这个事实本身,就是对“电磁弹射很难”的最好反驳。 换句话说,难度从来不是横在那里的铁墙,而是要不要走对路的分岔口,美国误入歧途,只能用时间和金钱填坑,中国选准方向,自然能事半功倍。 对此大家有什么看法吗?欢迎在评论区讨论。