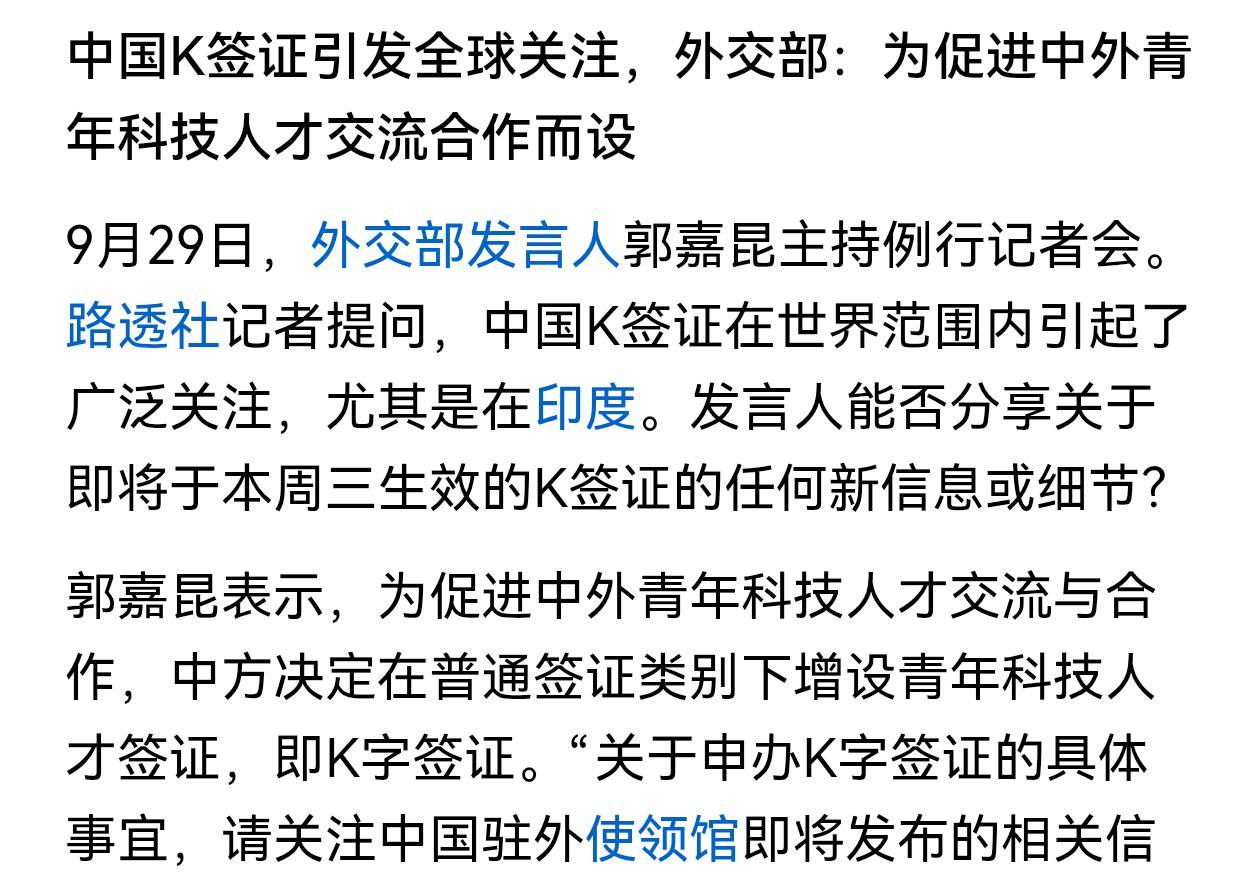

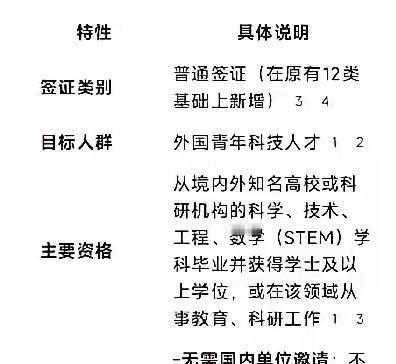

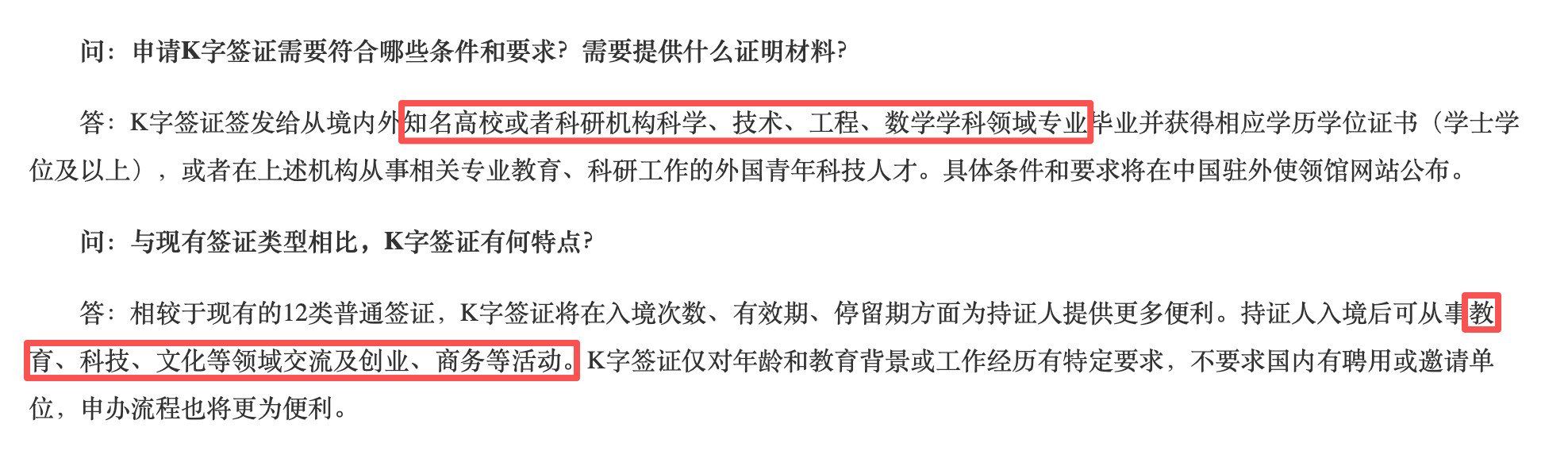

中国将于2025年10月1日起实施的K字签证,面向全球STEM领域青年科技人才,无需国内单位邀请或雇佣,可独立申请,入境后可从事教育、科研、文化交流、创业及商务活动。 全球科技人才争夺战打响,中国突然放出一记“王炸”。 不用雇主推荐、不看公司邀请、只要你是干科研、懂技术、搞工程的年轻人,中国K字签证直接把门打开了。 2025年10月1日,这项新政将正式施行,核心一句话:全球STEM青年人才,欢迎你,来就能干事。 而这张“K牌”,不仅是签证,更像是一块通行证,一头连着中国的科技野心,一头直插全球人才的流动格局。 过去说到科技人才移民,很多人第一反应是美国,H1B签证是公认的“黄金门票”,但这张票现在越来越难抢。 拜登政府今年再次提高申请门槛,还缩减了名额,外加高昂费用,让不少年轻人望而却步,英国虽也在开放"高潜力签证",但限制多、门槛高,搞得像是给“特定精英”设的独木桥。 而就在大家都在关门的当口,中国干脆把门拆了,K字签证最大的不同,是它不要担保、不要雇主、不要背景调查,只要你在科学、技术、工程、数学这四大领域有一技之长,就能凭成果和学历入境。 这意味着什么?意味着全球数以百万计的青年技术人才,突然多了一条可以直接落地、直接开干的新路径。 而中国,这个早已不是“制造工厂”的国家,正在用这张新签证,把全球科研地图悄悄重新标了一遍。 别误会,这不是一时兴起的“友好政策”,而是一次系统性动作。 中国2035年要建成科技强国,这是写进国家战略的目标,但现实是,虽然中国每年培养出大量STEM毕业生,科研投入也在猛增,但在全球高校排名、科研论文影响力、顶级科技创业数量上,仍然有提升空间。 而这些,恰恰需要国际化视野、跨文化合作,以及全球人才的深度参与,K字签证就像是科技人才版的“外援引进令”。 你不必先找工作、不用先落户、不用排队等批文,直接来中国,就能参与科研、教学、创业,甚至文化交流和商务活动,简单一句话:来了就能干,干好了还支持。 不仅如此,各地政府也在积极配套:科研经费、税收减免、创业补贴、子女教育……一整套“人才生态系统”正在成型,这不是单打独斗,而是一个系统工程。 你可能会问,中国为什么选在2025年搞这个K字签证?其实时机选得很准。 首先是外部环境变了。美国、英国、加拿大这些传统的人才磁场正在“收紧”:签证名额减少、审批周期变长、移民政策“反复横跳”,搞得不少科技人才心累了。 而中国这边,已经和29个国家实现互免签,国际航线恢复,制度和市场环境逐渐稳定,正处于“窗口期”。 其次是内部基础够了,从人工智能到新能源,从5G到生物医药,中国的产业链已经不再只是“组装”,而是自己在搞芯片、建实验室、发展原创技术,这时候引进人,不是为了“补短板”,而是为了“拼高端”。 最后一点,全球年轻科技人才也在变,他们不再非要留在硅谷或者剑桥,而是更看重工作自由度、创业机会和生活质量。 K字签证提供的正是这种弹性,你可以进高校搞研究,也能去孵化器创业,甚至还能做文化交流项目,灵活、开放、多选项,这才是这个时代人才最看重的。 如果说过去的人才流动像是“大国筛选”,那么现在的趋势更像是“市场重新洗牌”,印度IT工程师不想再等美国排期,东欧数学博士也不想被英国的移民政策卡死。 哪里有机会、哪里有资源、哪里能实打实搞科研、做项目,人才就往哪里聚,而中国的K字签证,正是这种流动趋势下的“引力源”。 它不靠情怀,也不用喊口号,而是实打实地说:你来,我给你平台;你干,我给你资源;你想留下,我给你路径。 这种务实、开放的态度,在当前全球政治不确定性加剧、人才政策日趋保守的背景下,反而显得更吸引人。 更重要的是,它把决定权交还给了个人,你不用先找个中国公司“领你入门”,也不用等某个单位开证明,只要你有成果、有想法、有行动力,这扇门就为你敞开。 K字签证或许只是一个政策,但它正在释放一个信号:中国不再等着全球人才“自动上门”,而是主动出击去吸引、去激活、去整合。 而这个动作,不仅是为了一两年内搞几个项目,更是为未来十年、二十年的全球科技竞争打下人力基础。 科技的竞争,归根结底是人才的竞争,谁能吸引、留下、激活更多的青年科技人才,谁就有可能领跑下一轮技术革命。 而中国这次出的“K牌”,看起来不只是一次签证改革,更像是一场对人才流向的重新定义。 谁能把握住这波趋势,就可能在未来的全球科技格局中,占得先机,K字签证,或许就是中国打出的第一颗“人才引力弹”。