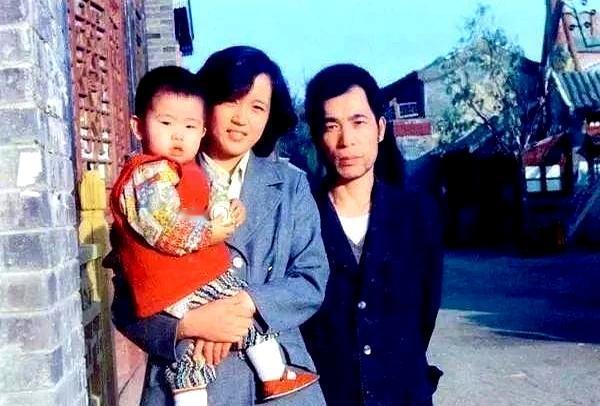

1981 年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我每月工资 42 块 5,要寄 30 块给东北老家。家里五个兄弟姐妹,大哥精神失常得吃药,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 1981年夏天,北京电影制片厂文学部那位32岁的单身编剧梁晓声,又一次被同事推到了相亲的饭桌前。这次介绍的姑娘叫焦丹,是个地道的北京女孩,父母都是知识分子,家境优越。 见到对方那双水汪汪的大眼睛和利落的短发时,梁晓声心里微微一动,但随即又沉了下去——这样的姑娘,怎么可能看得上自己呢。 他习惯性地开始了那段重复过无数次的坦白:“我每月工资49块,要寄20块回东北老家。父亲是建筑公司的抹灰工,母亲没有工作。 家里五个兄弟姐妹,大哥精神失常需要长期服药,我自己也因为熬夜写作落下肝病和胃病……”这些话像一堵墙,曾经吓跑了无数姑娘,他以为这次也会一样。 但焦丹的反应出乎意料。她没有皱眉,更没有找借口离开,而是眼眶微微发红:“没想到你过得这么不容易,肩上的担子这么重,更需要有个人帮你分担。” 这句话像暖流击中了梁晓声心底最柔软的地方——三十二年来,第一次有人不是被他的家庭状况吓跑,而是想要为他分担。 其实介绍人早就嘱咐过梁晓声,不要一见面就抖露家底,先让姑娘了解你这个人再说。但这位后来写出《人世间》的作家始终坚持“介绍对象是件好事,别叫人姑娘带着怨气回去”。 他的诚实背后,是对家庭责任的坚守,更是对婚姻的敬畏。焦丹看中的正是这份难得的真诚。她后来对朋友说,梁晓声的坦白不是退缩,而是一种担当。 这个每月要把大半工资寄回老家的男人,这个住在11平米单身宿舍的编剧,这个明明有才华却过得如此清贫的作家,让她看到了比物质更重要的东西。 十个月后,焦丹带着三个包袱嫁进了那间小屋。没有婚礼,没有聘礼,她甚至用自己的积蓄缝了两床新被子。 走廊里的公共灶台成了她的厨房,为了不打扰丈夫写作,她练就了15分钟做好一顿饭的本领。当锅碗声偶尔惊扰梁晓声时,她只是红着眼睛说:“你以前过得太苦了,我只想让你吃得好点。” 这段始于“不利条件”的婚姻,却成了文坛一段佳话。梁晓声在妻子的支持下创作出《这是一片神奇的土地》《今夜有暴风雪》等代表作,甚至被称为“梁晓声年”。 而焦丹不仅照顾丈夫,还每周去邮局给东北的婆家汇款,邮局工作人员都记得这个经常给婆婆寄钱的北京媳妇。 回过头看1981年那次相亲,最打动人的不是“一见钟情”的浪漫,而是“坦诚相见”的勇气。在那个物质尚不丰裕的年代,梁晓声的诚实不是笨拙,而是一种难得的担当; 焦丹的选择不是冲动,而是看清生活本质的智慧。他们用四十多年的相守证明:婚姻的真谛从来不是条件的匹配,而是心灵的共鸣与责任的共担。