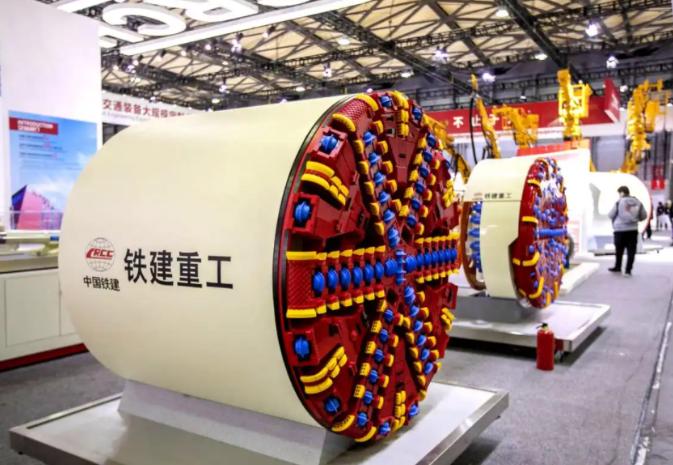

盾构机都是一次性的?完工后直接就地掩埋? 说盾构机是一次性的,其实有点冤枉,但大部分时候,这铁家伙干完活确实得埋在地下,不是心疼钱,是真没办法。 先说说这铁疙瘩的个头——真不是一般大。就拿咱们中国最大的“京华号”盾构机来说,整机拉出来有150米长,总重量4300吨,光开挖的直径就超过16米,比5层楼摞起来还高。 这么个巨无霸藏在地下几十米甚至上百米的隧道里,想挪地方根本没那么容易。而且盾构机本来就是按每条隧道的地质、长度量身定制的,刀盘用哪种类型、驱动系统怎么配,全是专属设计,拆它可比拆航母还麻烦。 上万个精密零件得一个一个卸,半点急不得,光核心部件就占了整机成本的60%还多,像电气控制系统、液压驱动系统这些娇气的家伙,拆的时候稍微碰一下就可能坏,到时候连修都没法修。 再算笔经济账,你就知道为啥没人愿意费劲拆了。一台新的盾构机,售价随便就是几千万,好点的得上亿,可拆解回收的价值真没多少。 能重复用的也就刀盘、主轴承这些核心部件,加起来撑死了占总价值的30%到40%,剩下的金属外壳、管道啥的,只能当废钢卖。一台5000万的盾构机,拆完卖废品最多也就拿回1000万。 可拆解本身要花的钱却高得吓人,2023年广州地铁12号线的施工队就栽过这跟头——聚棠区间的盾构机因为接收井提前封了,只能在窄得要命的空间里拆、挪、吊,光拆解加运输的钱就花了快一千万,最后回收的部件卖了还没这笔费用多,纯属赔本买卖。 早年间英法修英吉利海峡隧道更夸张,两台盾构机打通隧道后直接困在中间,算下来拆解费比买台新的还贵,最后只能让机器掉个头挖个坑,用泥土直接埋了,省得折腾。 施工场地的限制也让人大呼没办法。现在不少隧道都修在城市中心,比如广州白云棠溪枢纽,好几个项目挤在一块,场地窄得转身都难,连吊装盾构机的设备都摆不开。 盾构机挖完隧道后,要是没预留足够大的吊出井,根本没法把整机拉出来;要是硬挖个新竖井,不仅得额外花几百万,工期还得往后拖,哪个施工队也不愿冒这风险。 更别提隧道挖掘时会产生一大堆盾构土,这些土里头混着泡沫剂、聚合物,跟烂泥塘似的,运出去处理本就麻烦。要是再加上拆解盾构机产生的废料,环保检查过不了不说,处置成本还得翻倍。 2015年深圳光明新区那场滑坡事故,95%以上的渣土都是盾构施工弄出来的土,这教训谁也不敢忘,没人愿意再在废料处理上出岔子。 就算不心疼钱,想把拆下来的部件修修再用,也不是件容易事。 虽说修一修再利用的成本还不到买新机的30%,修好的部件性能甚至能比原来好20%——就拿储气罐来说,修一修只要5到6万,比买新的能省20万——可这得建立在核心部件没坏透的基础上。 盾构机平均挖个10到15公里,差不多就到寿命了,很多时候主轴承刚用了12000小时,离15000小时的设计寿命还剩点,但刀盘已经磨得没法用了,这种时候再制造的意义就不大。 更关键的是,不少隧道地质复杂,盾构机挖的时候可能会遇到各种损伤,有些关键零件根本修不好,只能报废,这种情况下,埋了反而比硬拆更省心。 现在全国正在用的盾构机超过3000台,最早那批都用了14年了,慢慢开始进入“退休期”。虽说再制造的市场在变大,2025年光刀具再制造的规模就破了百亿元,但能顺利拆出来修复的盾构机还是少数。 对施工队来说,算来算去都是一笔账:与其花几百万拆解,最后就拿回几十万的部件钱,还得担着损坏、超支、耽误工期的风险,不如直接把这铁家伙埋在地下,还能给隧道多添点支撑力。 毕竟搞工程讲究的是省钱省时间,这铁疙瘩再金贵,成了“累赘”的时候,也只能选最实际的处理方式。