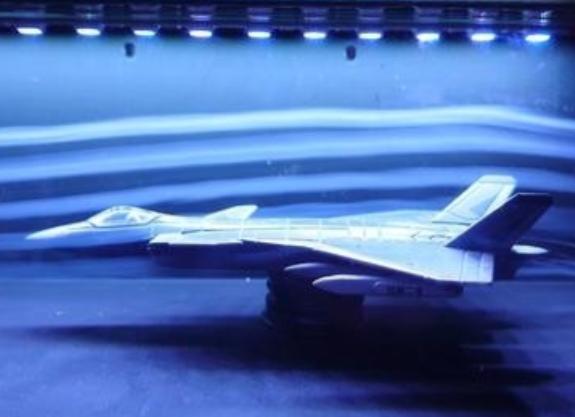

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了。没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 日本、意大利和英国联手推进的六代机项目,正遭遇一个意想不到的 “拦路虎”。三国集结三菱电机、BAE 系统等顶尖军工企业,敲定传感器与通信系统的研发细节,原型机主体结构已完成三分之二,却在风洞这一基础设施上陷入停滞。这场被寄予厚望的跨国合作,意外揭开了航空工业 “基础为王” 的行业真相。 风洞对六代机的价值,藏在每一次气动测试的细节里。六代机追求超音速巡航与极致隐身,机身曲面误差哪怕一毫米,高速飞行时都可能引发剧烈震颤,甚至导致结构解体。 所有设计构想都需通过风洞验证气流对机翼、尾翼的压力分布,测试隐身涂层在高速气流中的稳定性,模拟不同马赫数下的动力匹配状态。没有合格风洞,再精密的图纸也只是纸上谈兵。 三国的风洞困境各有成因。英国现存的风洞多为冷战时期遗产,测试速度与精度已无法满足六代机需求,单次试验周期冗长,数据反馈效率低下。 日本虽有新建风洞,但尺寸受限,连六代机的全尺寸模型都无法完整容纳,只能拆分测试再拼接数据,准确性大打折扣。意大利的处境更为被动,国内缺乏能进行超音速测试的风洞,过往战机研发依赖借用欧洲其他国家设备,测试排期与数据获取都受制约。 建造合格的六代机风洞,本身就是对工业实力的极限考验。这类风洞需模拟每秒数公里的气流速度,舱内温度可飙升至数千度,仅核心部件的材料选型就需数年攻关。 法国曾拆解德国设备重组 “风之教堂” 风洞,历经十余年波折才投入使用,而六代机所需的高超音速风洞技术难度更高,建设周期普遍超过八年,且单座造价可达数十亿欧元。 资金与协作的难题让风洞建设雪上加霜。意大利宣布的 88 亿欧元拨款需分十几年拨付,实际投入风洞的资金分散有限。英国受军费紧张影响,优先保障武器采购,风洞建设被排至项目后端。 日本因国内对军事项目的敏感态度,难以大规模投入资金。更关键的是三国技术壁垒,英国不愿公开测试标准,日本反对引入沙特等第三方分担成本,数据共享与责任划分始终无法达成共识。 航空工业的发展规律早已证明,风洞实力直接决定战机研发高度。美国研发 F-22 时,依托 16 座高超声速核心风洞形成全覆盖测试体系,完成上万次试验才敲定最终设计。 中国从 JF-12 到 JF-22 风洞的建设,用十几年时间搭建起马赫数 5 至 25 的测试平台,为高超音速装备研发提供支撑。俄罗斯新西伯利亚的 AT-303 风洞可实现 20 马赫以上测试,成为其超音速导弹技术的重要依托。 三国的项目进展仍在推进,G2E 联盟已明确传感器与通信系统的技术路径,原型机计划 2027 年首飞。但风洞瓶颈的解决尚无时间表,有消息显示三国正协商租借他国设备,但测试周期与数据安全性仍存变数。 这场风波让更多人看清,航空工业的竞争从来不是尖端技术的简单拼接,而是基础研究与工业体系的全面比拼,任何环节的短板都可能成为项目推进的致命阻碍。