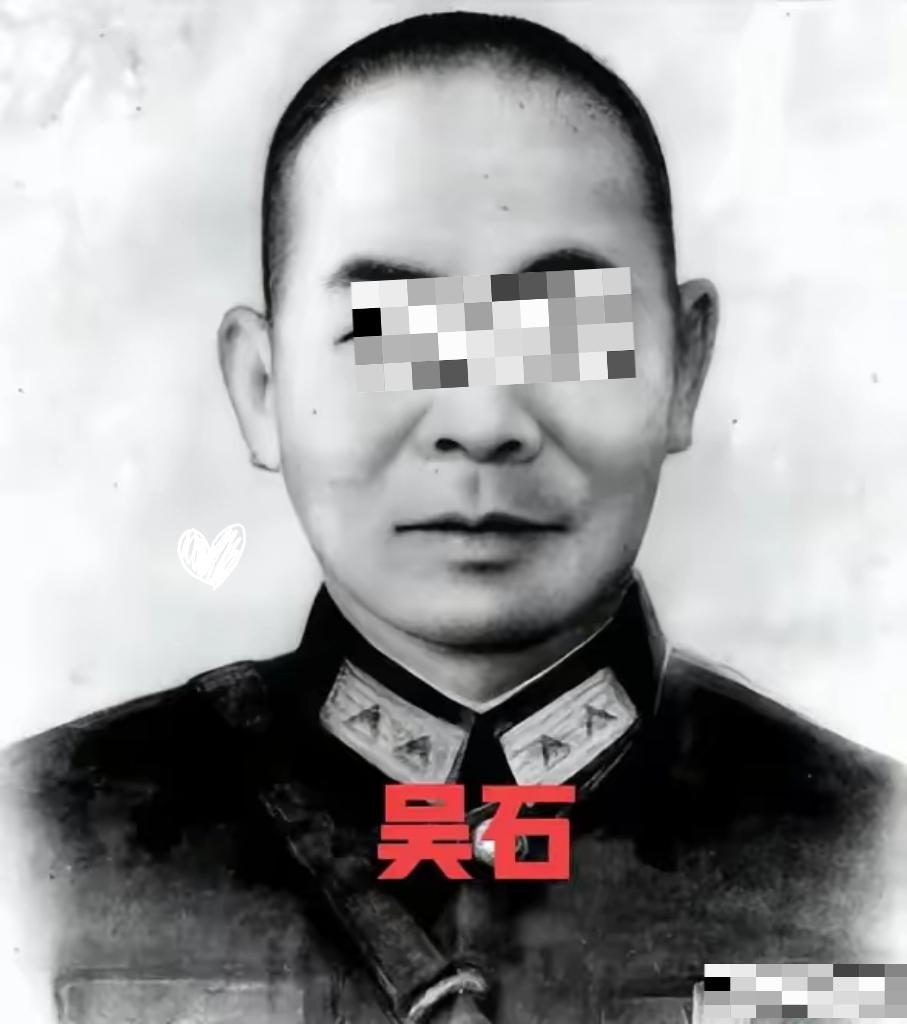

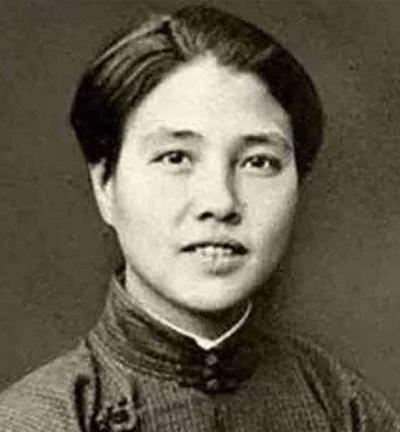

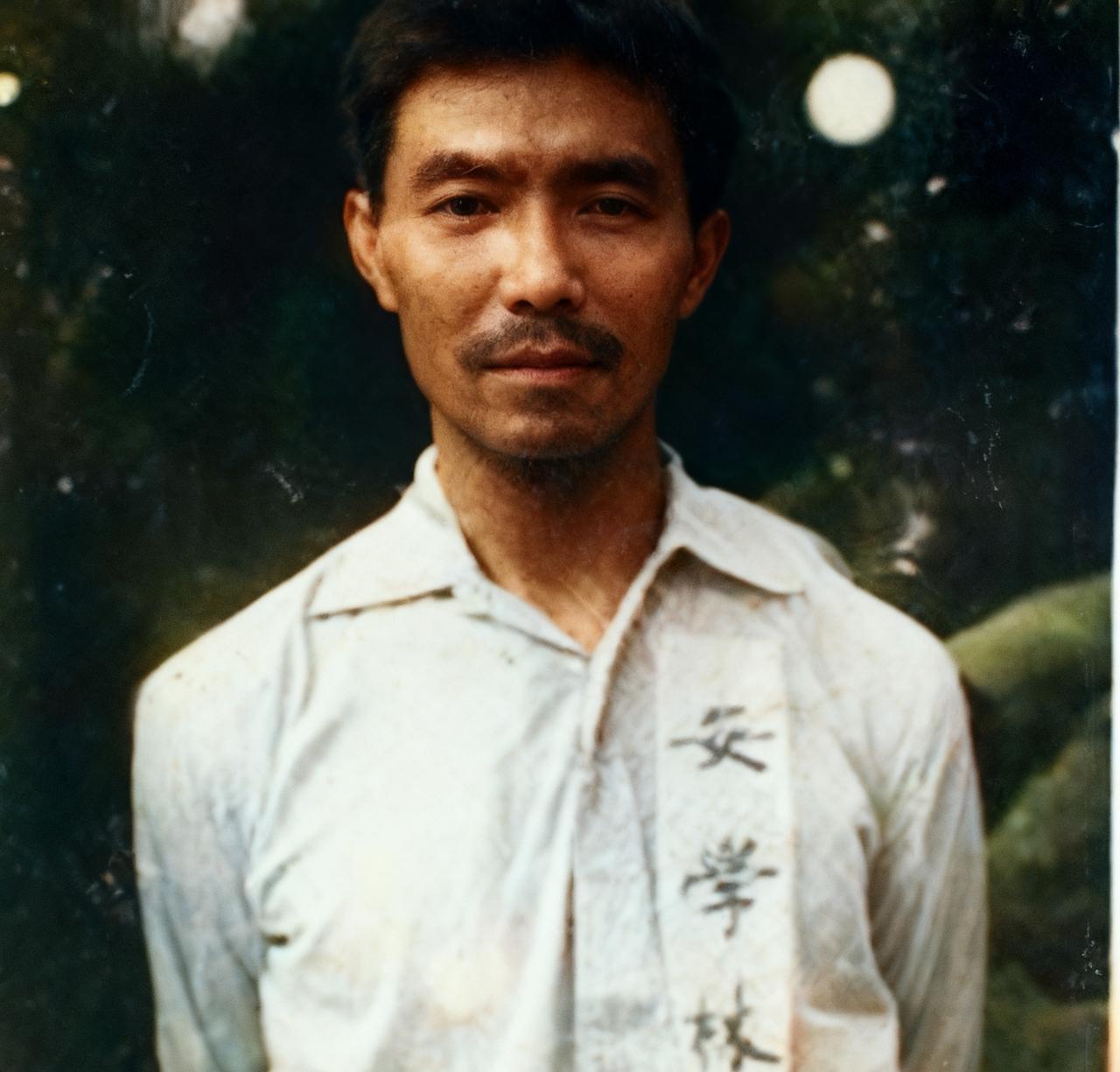

1950年夏,行刑后的马场町刑场,一具具遗体已经开始腐烂。2个青年偷偷过来,在尸堆中寻找,终于找到了已经肿胀变形的遗体,抬到火葬场。秘密火化后,骨灰被送到一女青年处,女青年选择跳海运回骨灰盒。 1950年6月,因为pan tu告密,奉命潜伏的国民党中将高参陈宝仓在马场町刑场壮烈就义,遗体却无人敢收殓。最终,还是两个热血青年陈克敏、唐辉麟(国民党部队的小军需官)出于钦佩,秘密潜入刑场,在尸堆中找到了陈将军的遗体。 —— 那天的太阳像烧红的铁板,马场町草皮冒着焦烟。陈克敏把军帽压得低低,唐辉麟揣着从仓库偷来的帆布手套,两人一前一后钻进铁丝网。尸臭味顺着风钻进喉咙,唐辉麟当场干呕,又怕出声,把呕吐物硬咽回去,苦水混着胆汁,比命还苦。他们凭记忆找:陈将军左腿受过炮伤,走路微跛,遗体会不会也歪一点?翻遍十几具,终于在一处低洼积水里看到那具——裤管被撕破,露出小腿上旧伤疤,像一条沉睡的蜈蚣。陈克敏脱下衬衣盖在将军脸上,轻声说:“长官,咱们回家,不在这里喂苍蝇。” 抬人更险。尸体泡胀,重量翻倍,俩人只能用雨衣裹了,绑上木棍,像抬野猪一样钻进甘蔗地。甘蔗叶带锯齿,一拉一道血痕,他们顾不上疼,心里只念叨:千万别碰上巡逻队。走两步歇一步,汗水滴进眼睛,杀得生疼。唐辉麟低声打气:“再撑五百米,前面就是火葬场后门。”陈克敏咬牙:“将军当年带咱们打鬼子,走山路一夜一百二十里,这点路算啥!” 火葬场的老工人姓林,早年被日军抓去菲律宾修铁路,左耳被枪托打聋。见俩小兵抬着尸体,他二话不说打开焚化炉,只伸手要了三包“红双喜”当封口费。炉门合拢前,林师傅忽然立正,朝炉里敬了个礼,嘴里嘟囔:“都是扛过枪的人,下辈子别再互相掐了。”火光一闪,夜色像被撕开道口子,亮得刺眼。陈克敏把脸别过去,眼泪被热浪蒸干,只剩两道盐痕。 骨灰装进步枪弹匣空盒——临时找不到更体面的容器。铁盒烫手,他们轮流揣在怀里,像揣着一块烧红的炭。回营区要经过太原路检查哨,哨兵是情报处调来的“大舌头”,专门抓“通敌收尸”。俩人一合计,把骨灰盒塞进装咸菜的木桶,上面盖两层臭豆干。唐辉麟故意打翻桶,豆干撒一地,哨兵捂着鼻子踢他们快走,连枪都懒得摸。等转过墙角,俩人蹲在路边大口喘气,才发现裤裆全湿——不是尿,是冷汗把咸菜水吸了个透。 接收骨灰的女青年叫林惠安,二十三岁,台北女子师范辍学,在书店记账。她住淡水河边,屋顶漏雨,却用纱布把骨灰盒里三层外三层包好,放进唯一的皮箱——那是父亲留给她嫁人的“嫁妆”。夜里她写遗书:爸妈不孝女去也,箱子若漂回,请把我和它一起葬在观音山向阳坡。写罢,她换上淡蓝学生裙,把遗书装进防水泥封套,塞进皮箱夹层。跳海前,她对着盒子轻声说:“将军,您守的是国土,我守您。”随即踏入潮中。海水没过腰时,她忽然想起陈将军在法庭上那句“台湾是中国一省”,便回头朝黑漆漆的岸喊了一嗓子,声音被浪打散,却惊起几只夜鹭,翅膀拍得像给远方的船打信号。 造化弄人,林惠安被一条福建籍渔船捞起。船老大老郑,父亲当年给郑成功运过粮,一听盒里是谁,立马把舵转向泉州。航程里,台风擦着船边过,老郑跪在舵楼烧纸:“陈将军护一护,咱把您送回家。”纸灰飞进雨里,像给乌云缝了道白线。靠岸那天,泉州港敲锣打鼓,民政部门接过骨灰,问老郑要多少运费,他摆手:“要收钱,我爹会从祖坟爬出来掐我。” 陈宝仓的骨灰最终安葬在福州三山陵园,墓碑没刻官阶,只写“中国军人 陈宝仓 1899—1950”。每年清明,总有不知名的人送花,花束里夹着一张纸条:——“您没走完的路,我们替您走。”字迹各不相同,却都一笔一画,像把当年的血书重新描红。 我去年去拜谒,碰见一个穿外卖服的小哥,把电动车停在山脚,一路小跑上来。他把便当盒放在碑前,打开是三菜一汤:红烧肉、韭菜炒蛋、紫菜虾皮汤。“阿公,今天多给你舀勺肉,你那时候肚子里缺油水。”他说爷爷是陈将军旧部,临终前抓着他的手:“有机会替我去看老长官。”说完他抹把汗,转身又冲下山,背影很快融进城市的车流。我站在原地,忽然明白,所谓英雄,不是碑上烫金大字,而是被普通人用日常记忆一次次点亮的名字。 有人爱问:收尸、跳海、送骨灰,值吗?我想起林惠安被救后说的一句话:“海水很冷,但盒子是烫的,我得让烫的那一边朝前。”烫的那一边,就是人心。只要还有人愿意把烫手的东西揣进怀里,再冷的海也淹不了回家的路。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。