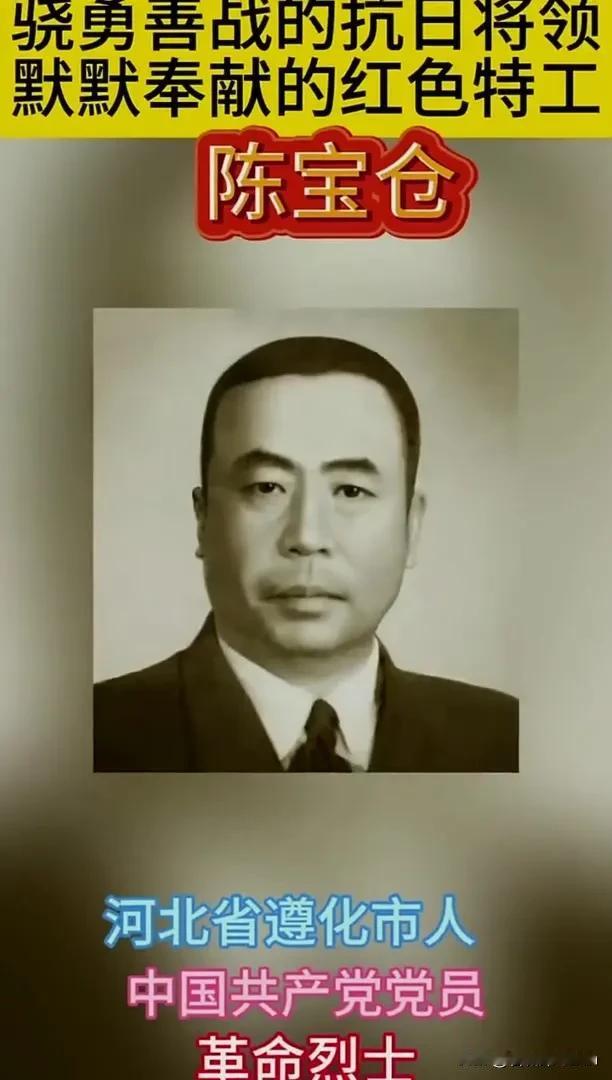

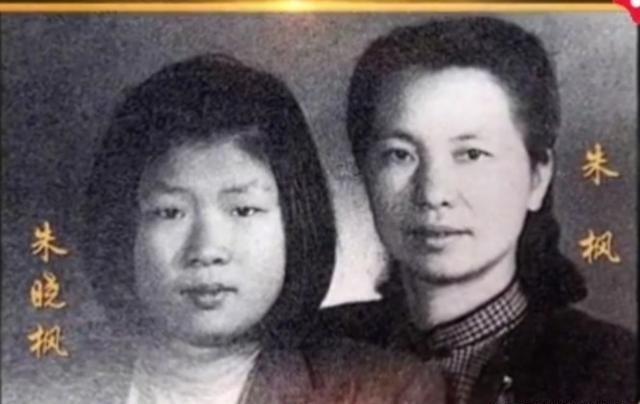

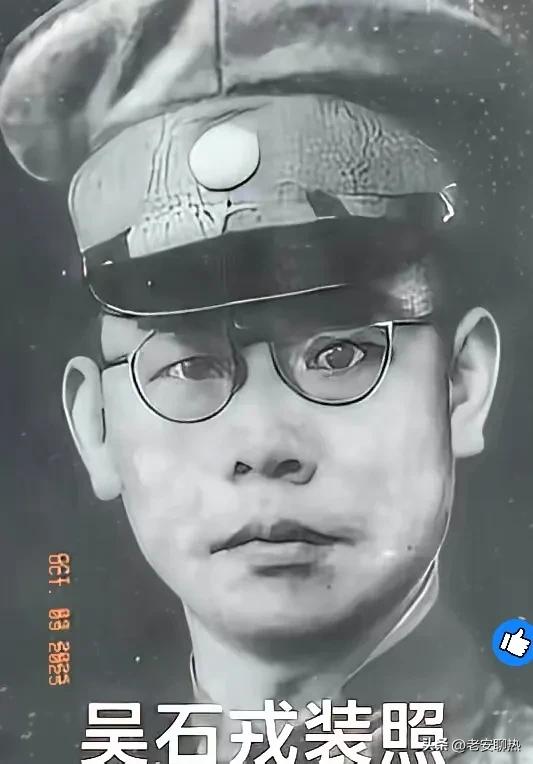

一个女学生,深夜,把一个骨灰盒死死地绑在自己身上。然后,扔掉所有行李,纵身跳进冰冷的海里,偷渡上岸。她必须把这个湿漉漉的骨灰盒,亲手交到另一个人手上。盒子里装的,是陈宝仓将军。 这个女学生叫殷晓霞,是陈宝仓将军三女儿陈禹方的高中同学。1950年夏天,陈禹方带着哭腔找到她,恳请她帮忙把父亲的骨灰带到香港——那时陈家已在丈夫安排下从台湾避往香港,只留陈宝仓一人在虎穴中周旋。 殷晓霞没多问就答应了,她虽年轻,却清楚这位常来学校看女儿的将军,是值得托付性命的人。 陈宝仓的一生,写满了信仰的抉择。 1900年出生的他,幼年遭遇八国联军侵华,家道中落靠考第一减免学费读完小学。14岁父母双亡后,他投考免费军校,从保定陆军军官学校工兵科以优异成绩毕业,一步步从排长做到中将。 抗战爆发后,他主动请缨上前线,在安徽宣城作战时右眼被炸瞎,伤愈后立刻重返战场,参与指挥德安大捷、桂南会战,在靖西镇守四年让日军始终无法突破防线,当地百姓送他“扬威塞外”的匾额。 这位抗日名将后来走上了更危险的道路。1948年他加入民革,次年主动要求潜伏台湾配合吴石开展情报工作。出发前他清楚此行凶险,却还是把家人接到台湾掩护身份。 1950年春,身份暴露的陈宝仓被捕,6月10日在台北马场町刑场遇害。那时他的家人刚到香港半年,噩耗传来,妻子师文通当场晕厥,醒来后只说“做革命工作,早料到这一天”。 没人敢靠近马场町刑场,更别提认领“政治犯”遗体。师文通托了无数关系,才找到两位朋友冒死前往。 盛夏的刑场遗体早已腐烂,两人凭着陈宝仓身上的旧伤和衣物特征,才从乱尸中认出他,又花钱贿赂火化工人,才取回一捧骨灰。恰在此时,他们得知殷晓霞要经香港去上海考大学,这才有了托付。 殷晓霞带着骨灰盒登船,临近香港才发现没有入港证。港警盘查严密,一旦被搜出烈士骨灰,后果不堪设想。 她没有丝毫犹豫,把随身行李全部丢进海里——那里面有她的课本、衣物,是她奔赴前程的全部家当。夜色中,她把骨灰盒紧紧绑在胸口,纵身跃入冰冷的海水。 海浪拍打着她的身体,咸涩的海水呛得她几乎窒息,但她始终双手护着胸口,生怕骨灰盒有半点磕碰。 她不知道自己游了多久,只记得上岸时浑身冻得僵硬,力气耗尽,却还是咬紧牙关找到接应的人,把湿漉漉的骨灰盒交到陈禹方手上。那一刻,骨灰盒上的海水混着泪水,打湿了两个人的衣襟。 1952年,毛泽东签署编号0009的《革命牺牲工作人员家属光荣纪念证》,正式追认陈宝仓为革命烈士。1953年9月,他的骨灰被安葬在八宝山革命公墓,李济深亲自主持公祭。 没人会忘记,这位曾在青岛汇泉跑马场接过日军降将战刀的将军,最终用生命践行了对信仰的忠诚。而殷晓霞做完这一切后,便消失在人海中,多年后陈宝仓的外孙女李敏四处寻访,也没能再找到这位无名英雄。 从将军舍生取义到少女冒死送骨,这段历史藏着最动人的信仰传承。没有惊天动地的宣言,却有人愿意为陌生人的嘱托赴汤蹈火,有人愿意为未竟的事业献出生命。这些沉默的坚守,远比任何话语更有力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。