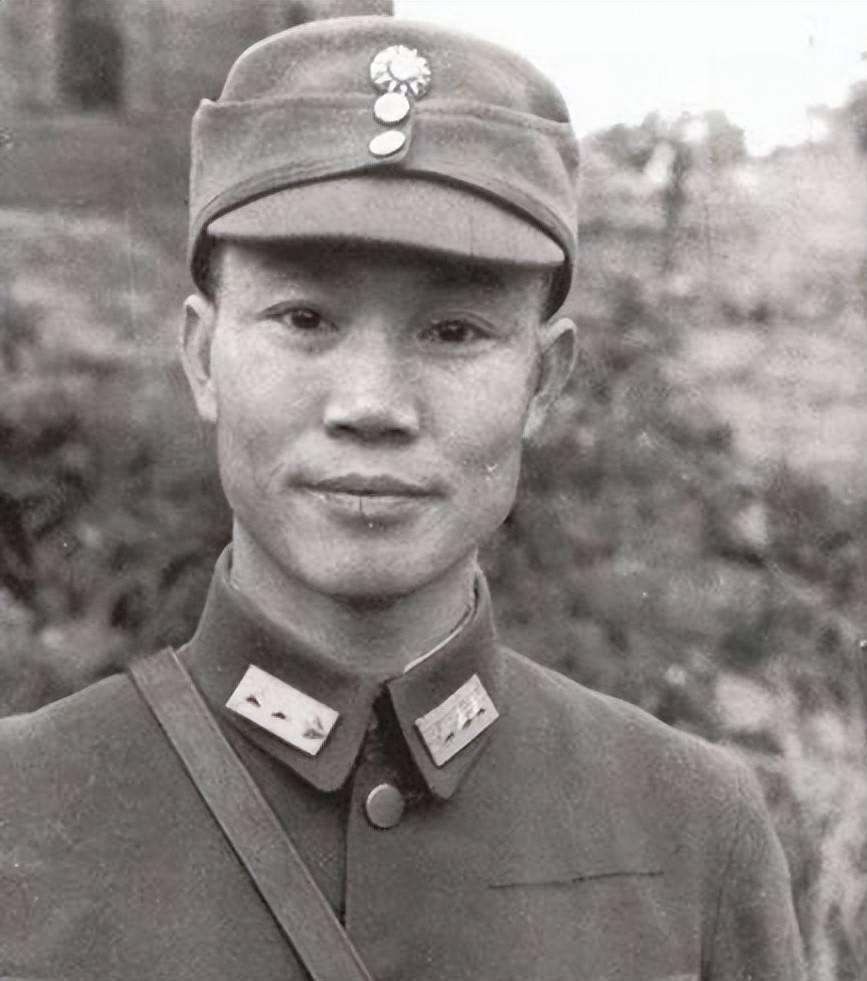

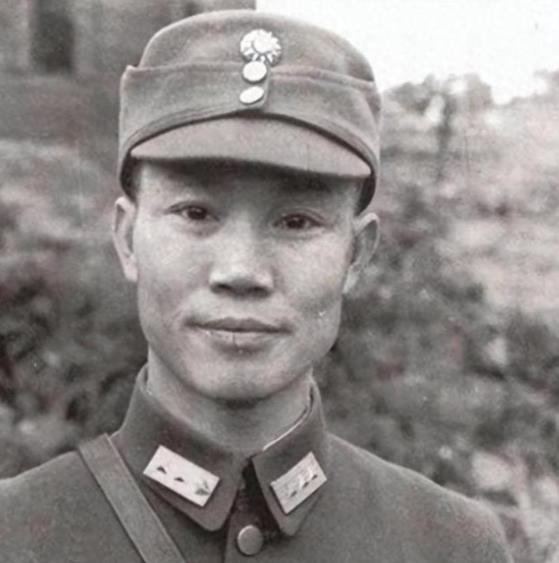

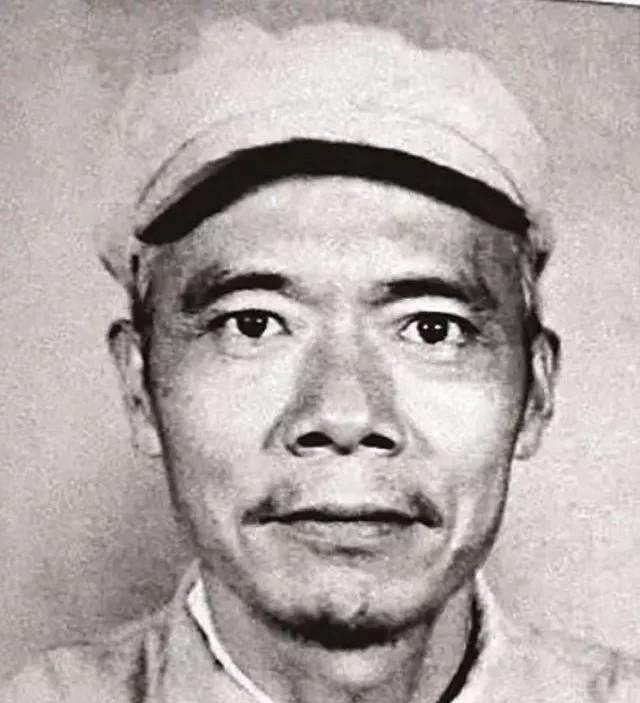

1947年地下党被处决前婉拒房东送的断头饭:“我吃不下”,房东弯腰轻声说:“这碗饭你必须吃,还得慢慢吃、好好吃!” 1947年12月,李凤岐在淮安城东传递情报时落入反动武装手中。他们从他衣物中搜出密写纸条,立即展开审讯。三天三夜的拷打,让他伤痕累累,却始终守口如瓶。第四天,反动头目决定次日处决,将他转移到城南一处征用民宅。那是吴必荣的家,两个士兵看守门外。 吴必荣认出李凤岐后,决定冒险相助。他准备半碗高粱米饭,碗底藏一把磨尖的铁铲,用布包裹严实。送饭时,他强调要慢慢吃,这暗示李凤岐检查碗底。李凤岐察觉异样,取出铁铲,瞄准屋角土墙开始挖掘。墙体松软,他用铁铲一点点挖洞,挖出的土洒在屋内角落,避免痕迹。 挖掘过程耗时整夜,李凤岐体力衰竭,手掌磨出血泡,却坚持推进。墙中土层渐硬,他反复撬动,直至铲尖透出墙外。黎明前,他扩大洞口,钻出民宅,顺巷子融入晨雾中。吴必荣在外装作不知,掩护了整个行动。这次逃脱,源于吴必荣的机智选择。 李凤岐的逃跑,依赖于对地形的熟悉。他避开主路,绕小道前行,三天后联络上组织。铁铲虽小,却成了关键工具,体现了底层民众的智慧。吴必荣的举动,在高压环境下,显示出对正义的默契支持。这样的故事,折射出乱世中普通人的担当。 三天后,李凤岐将情报交给组织,包括反动武装的武器库位置和特务名单。这些信息,直接用于淮安解放行动。部队进城时,阻力最小,迅速控制局面。吴必荣次日面对士兵盘问,只承认送了饭食,其他一无所知。反动武装无证据,只能释放他。 淮安解放后,政府调查功臣,李凤岐提及吴必荣的帮助。工作人员找到吴必荣时,他正在田里劳作,闻言摆手推辞,说是小事,不值一提。地方志简要记载此事,吴必荣继续务农,当选村干部,分得土地。李凤岐调入公安部门,负责清查旧敌。 两人余生平静,李凤岐参与地方建设,直至退休。吴必荣在村中传授农技,教育后辈。这样的结局,体现了时代变迁中个体的价值。淮安的史料中,这段往事成为注脚,提醒后人乱世担当。