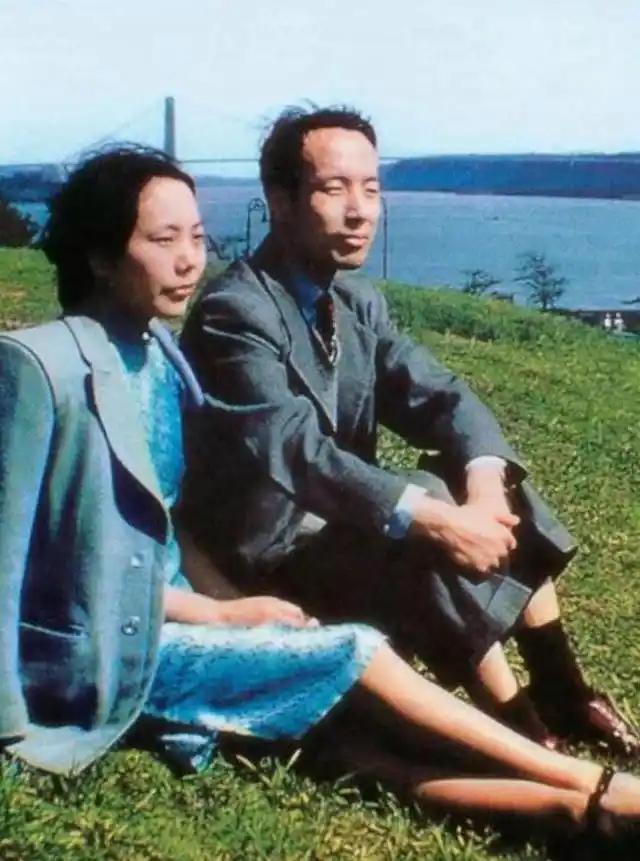

五十年技术壁垒:中国稀土如何从“贱卖原矿”到卡全球脖子? 1970年的广州黄埔港,常有满载黑色稀土原矿的货轮驶离,目的地是欧美日韩。彼时中国没有成熟的稀土提纯技术,一吨原矿只能卖几十美元。而这些原矿在国外经过提纯后,变成高纯度稀土材料,再以数千美元一吨的价格卖回中国。 这种“出口原料、进口成品”的被动局面,像一块巨石压在当时中国科研人员的心头,其中就包括北京大学化学系教授徐光宪。 那时全球主流的稀土分离方法,是离子交换法和分级结晶法,说穿了就是“低效又费钱”的代名词。用离子交换法提纯轻稀土,纯度最高只能到98%,重稀土更是连90%都达不到。 要是想提高纯度,就得用分级结晶法反复提纯,一次又一次的溶解、结晶,不仅耗时几周,还得投入大量人工和试剂,成本居高不下。当时国际上能把稀土纯度做到95%的企业,已经算是行业顶尖,没人敢想“既能高纯、又能低成本”的可能。 1972年,49岁的徐光宪接到了一项特殊任务:攻克稀土分离的技术难关。谁也没想到,这个决定会彻底改写全球稀土产业的格局。徐光宪没有走国际上的老路,而是把目光投向了萃取法,一种当时只在实验室小范围应用的技术。 更关键的是,他的夫人高小霞也是顶尖的分析化学专家,夫妻二人组成“黄金搭档”。徐光宪负责设计分离工艺,高小霞就用她独创的成分分析方法,精准检测每一步的稀土纯度,为工艺优化提供数据支撑。 三年后的1975年,中国第一条串级萃取法工业生产线在江西某稀土厂投产,首战就创造了奇迹。这条生产线瞄准的是轻稀土中最难分离的镨和钕元素,一次分离就达到了99.99%的纯度。这个数字在当时的国际上,连想都不敢想。 更颠覆的是效率。以前用分级结晶法处理一批稀土需要几周,现在用串级萃取法只要几小时,效率提升了十倍以上。人工成本大幅降低,生产成本直接砍到原来的十分之一。 所谓“串级萃取”,核心是把萃取过程分成几十级连续进行,就像搭建一座精密的“化学阶梯”。每一级都要精确控制溶液流量、萃取剂比例、酸度等参数,一步错就会影响最终纯度。简单的分离需要3级,复杂的重稀土分离则要超过30级,每一级的参数都是“差之毫厘,谬以千里”。 1975到1978年,徐光宪走遍全国稀土产区,办了几十期免费讲习班。他不仅把串级萃取的理论教给大家,还一次性拿出了全部15种镧系元素加钇元素的级数计算表。这意味着,中国掌握了提纯所有稀土元素的“万能钥匙”。 技术扩散的速度远超预期。短短几年里,全国冒出了上百家稀土分离厂,有的地方厂通过挖人、拷贝工艺图纸快速上马。大量低成本高纯度的中国稀土涌入国际市场,直接把全球稀土价格压低了70%,有的稀土产品价格甚至比铜还便宜。 当时很多业内人士痛心疾首,觉得“好端端的战略资源卖成了白菜价”,却没人想到,这场看似“混乱”的价格战,悄悄埋下了中国垄断全球稀土产业的伏笔。 欧美日韩企业很快发现,自己根本没法和中国稀土竞争。中国的串级萃取法成本太低,外国企业继续生产只会赔钱。于是他们纷纷关掉稀土分离厂,转而从中国低价进口。这一“躺平”就是几十年,彻底丢掉了自己的稀土分离技术和经验。 等到2020年后,欧美意识到稀土在新能源、芯片等领域的战略意义,想重新搞稀土分离时,才发现自己早已陷入“技术困境”。全球最大的非中国稀土企业美国MP Materials,直到2024年,提纯镨钕的纯度还卡在99.1%到99.9%之间,远不如中国1975年就达到的99.99%,更别提生产重稀土了。 问题出在哪?原理大家都懂,就是“多级萃取”,但关键的参数细节没人知道。徐光宪虽然发表过论文,但生产中那些精确到小数点后几位的流量、酸度数据,从来没公开过。这些数据是中国企业几十年生产中一点点摸索出来的“秘方”。 比如去除稀土中的铁杂质只要3级萃取,但要去除其他几十种微量杂质,每一种都需要不同的工艺参数,这些经验没人会教给外国企业。就像知道了电脑的操作系统框架,却没有具体的代码,根本没法正常运行。 更要命的是,西方没有像徐光宪和高小霞那样的“黄金搭档”,也没有几十年积累的生产经验。他们着急上火地搞研发,却发现越是复杂的工艺,越需要时间沉淀,而这恰恰是他们最缺少的。 从1975年第一条串级萃取生产线投产,到如今中国掌控全球90%以上的高纯度稀土产能,这五十年的技术壁垒告诉我们:真正的核心技术,从来不是靠买、靠抄就能得到的。 徐光宪夫妇当年用三年时间创造的“奇迹”,背后是中国科研人员不服输的韧劲,也是几十年如一日的经验积累。而这些,正是外国企业至今难以跨越的鸿沟。