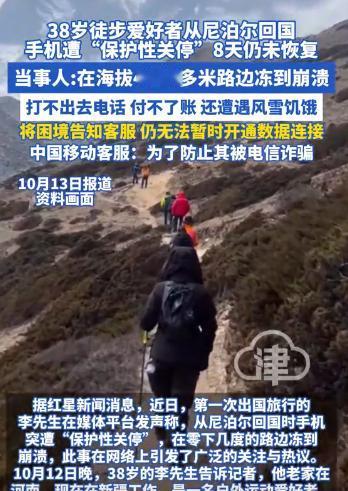

10月5日,西藏,男子从尼泊尔回国手机遭“保护性关停”,8天仍未恢复,当事人:在海拔4000多米路边冻到崩溃 有时候,一个用来保护你的东西,反过来却能把你逼上绝路。 这听起来像个悖论,但它真实地发生在38岁的李先生身上。他是个资深的户外玩家,刚结束尼泊尔的徒步,没想到回国的第一站,就成了他人生中最危险的一站。 10月5日傍晚,西藏樟木口岸,一场大雪正把聂拉木县变成白色孤岛。海拔超过4000米,气温降至零下,雪已经没过了脚踝。 而李先生的手机屏幕上,冷冰冰地显示着“无服务”。一个旨在“防诈骗”的指令,远程掐断了他与世界的所有联系,让他瞬间被抛入一个原始的生存困境。 本来是善意的保护,怎么就成了致命的绊脚石?中国移动的解释是,系统检测到“跨境漫游异常”,为了防止诈骗,采取了“保护性关停”。这个理由在后台数据上看,也许无懈可击。 但数据看不到的是,李先生正穿着一件只能抵御零上10度气温的冲锋衣,手指冻得不听使唤。 一个能扛过泥石流围困35小时、徒步三小时脱险的硬汉,最后竟然被自己手机卡的“保护”给彻底打败了,这简直是天大的讽刺。 更荒唐的是客服那句“只有在用户人身安全受到威胁时才有权限开机”。天啊,全城停电两天,身无分文,天寒地冻还没地方住,这难道还不叫“安全威胁”吗?原来在庞大的系统定义里,一个人的绝境,根本够不上危险的门槛。 李先生的遭遇,就像是数字时代给我们每个人敲响的警钟。当你的手机一旦“无服务”,你失去的远不止是通话功能,你可能直接被社会“开除”了。 他的所有积蓄都在手机里,身上那点尼泊尔币,在这里跟废纸没两样。他尝试充值200元话费,这绝望的操作,就像一次对冰冷机器徒劳的献祭,毫无回应。 他被彻底隔绝了,没法订酒店,没法查班车,甚至连求救的声音都发不出去。 系统也不是完全没给过机会。客服第一次同意临时开机,网络恢复了,希望的曙光乍现。但仅仅5分钟,屏幕再次变灰。 这短暂的光明,没能照亮出路,反而让随之而来的黑暗显得更加残忍和漫长,那种被随意摆布的无力感,足以击垮任何人。 事情还没完。 这场折磨从线上延伸到了线下,变成了一场跨不过去的官僚迷宫。移动说发了停机短信,可李先生压根就没收到。这种“我通知了,你没收到是你的事”的逻辑,直接把消费者的知情权踩在了脚下。 更离谱的是地域壁垒。他好不容易到了日喀则的营业厅,却被告知,新疆的卡,这里管不了,得回新疆或者去拉萨。 这条规定在紧急关头显得多么不近人情,逼着他为了恢复一张卡,在西藏境内无效奔波几百公里,搭进去上千块交通费和宝贵的时间。 从电话客服到营业厅员工,每个人都像复读机一样重复着“没权限”。他们不是坏人,他们只是这套僵化规则的囚徒。一个庞大的服务系统,竟然没有为任何紧急情况预留一个出口,这才是最可怕的。 李先生的雪夜之困,是技术逻辑与人情常理的一次激烈碰撞。它警告我们,任何打着“安全”旗号的技术,如果失去了对具体的人、具体的处境的共情,最终只会带来更大的不安全。 防诈骗当然没错,但不能以牺牲一个公民在极端状况下的基本生存权为代价。再精密的算法,也该给生命安全留条绿色通道;再严格的规定,也要为常识和人道让步。 李先生最终决定起诉,他要讨回的不仅是话费和路费,更是对所有数字服务商的一次拷问:你们的系统里,还装着“人”吗? 信息来源:红星新闻2025-10-13发布:男子从尼泊尔回国手机遭“保护性关停”,8天仍未恢复,当事人:在海拔4000多米路边冻到崩溃