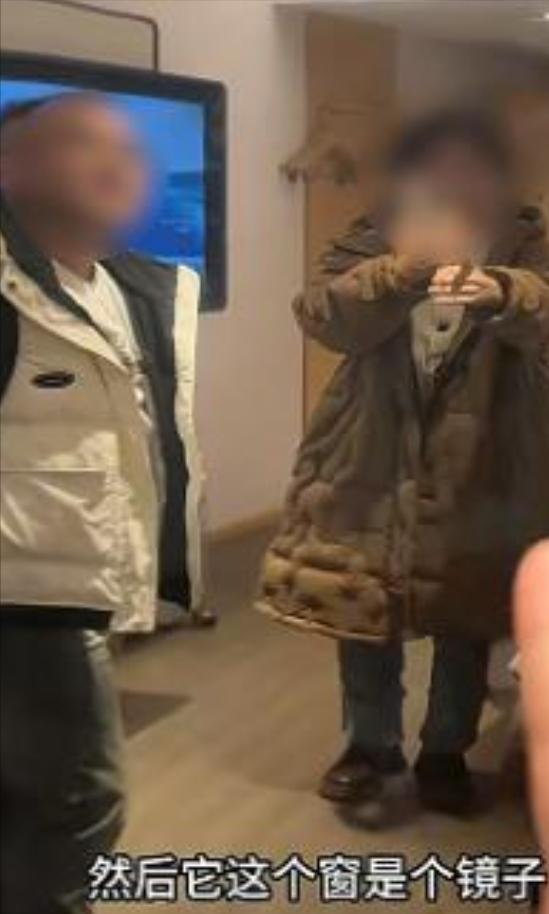

酒店隐私安全再敲警钟!吉林女子深夜入住遇 “透明窗”,开灯后举动全暴露,酒店回应引争议,引发网友热议。 一扇窗,本应是房间的眼睛,既能拥抱风景,也能将窥探隔绝在外。 然而,在吉林一家亚朵X酒店的高级大床房里,这扇引以为傲的落地窗却在夜晚化身为一面单向的“魔镜”,将住客的私密生活暴露无遗,引发了一场关于设计、隐私与责任的深刻拷问。 酒店行业对“设计感”的追逐,有时会陷入一种危险的迷思。涉事酒店的整面落地窗,初看无疑是加分项,它带来了敞亮的空间感,让住客一入住便心生满意。可这种美学体验,却隐藏着一个巨大的功能悖论。 白天,这层“单向透视膜”确实能保护隐私;可当夜晚降临,住客在房内开灯,这层膜便彻底倒戈,让室内对室外一览无余。 这种设计的本质,并非技术失误,而是价值排序的偏差。当视觉上的“高级感”被置于居住最核心的“私密性”之上时,设计本身就从亮点,异化为安全漏洞。 窗户的传统功能,赋予了室内人观察外界的权力,也象征着对个人空间的掌控。但这扇窗户却在夜晚完成了一次惊人的权力反转。 当女住客开灯后,她看到的不再是窗外的夜景,而是自己清晰的倒影,仿佛被困在一面巨大的镜子中。 与此同时,对于窗外的任何人来说,她的一举一动——无论是整理行李、窗边通话还是准备更衣入睡——都可能像一场“现场直播”。 在这场由光线主导的游戏里,住客从一个主动的“瞭望者”,彻底沦为一个被动的“被展演者”,私密空间沦为一个潜在的舞台。 此事最引人愤怒的,并非单向透视膜的物理原理,而是酒店在信息传递上的严重失职。住客能发现这个隐患,全凭对窗外一闪而过人影的警觉,这纯属偶然。风险的发现完全依赖于顾客的运气,而非酒店的主动管理。 面对住客的质问,酒店工作人员以“正常物理现象”和“房间配有窗帘”作为回应,并以“客流量大”为由,为未能口头提醒开脱。 这种辩解,恰恰是将技术常识与商业责任相混淆。住客消费的不仅是物理空间,更是安全与信赖。 酒店有明确的义务,提前告知其设施的特殊属性及潜在风险。这种沉默,本质上是将风险管理的责任推卸给了顾客,是一种服务与责任的双重缺位。 最终,酒店提及该住客未投诉退房,但这并不能稀释事件的严重性。那种“可能已被窥视”的心理阴影,远非一句“拉上窗帘”就能抹去。 此事为所有服务行业敲响了警钟:任何技术与设计的应用,都必须以人的尊严和安全为前提。透明的沟通,远比一面追求视觉效果的玻璃更加重要。 信息来源:潇湘晨报——女子延吉住酒店发现落地窗室内看不到外面,室外高清观看室内?工作人员:是单向膜