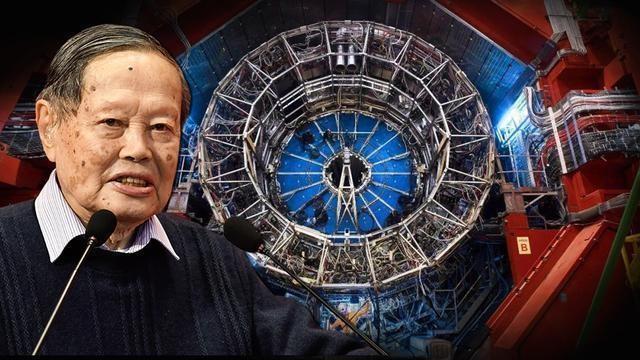

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 97 岁高龄的杨振宁在国科大礼堂里,对着提问的研究生坚定地说出 “盛宴已过” 时,台下响起了复杂的掌声。这场关于大型粒子对撞机的争论,早在 2016 年就已搅动学界,只是很少有人知道,两位顶尖科学家的对峙里藏着对中国科技发展的不同考量。 杨振宁的反对从来不是否定科学价值,他盯着的是美国曾因同类项目浪费 30 亿美元的前车之鉴,更清楚中国当时还有数亿农民和农民工亟待更多民生投入。 在他看来,200 亿美元(约 1336 亿元人民币)的预算绝非终点,这类项目往往会变成 “无底洞”,而且 90% 的核心工作可能被外国人主导,就算出了成果,诺奖也难落到中国人手里。 更关键的是,他早在八十年代就断言高能物理的黄金时代已过,希格斯玻色子的发现不过是验证了上世纪的理论,并非新突破。 王贻芳的坚持则源于另一种视野。这位中科院高能所的领头人算过一笔细账:项目分两步走,先建正负电子对撞机只需 400 亿元,后续升级质子对撞机也能控制在千亿内,国际合作还能分担 30% 成本。 他最看重的是技术突破 —— 高性能超导腔、大型低温制冷机这些 “卡脖子” 技术,只有通过大项目才能倒逼国产化。他总拿触摸屏和互联网举例,要知道这些改变生活的发明,最初都来自高能物理的副产品。 这场争论没有赢家,却意外推动了中国科技的 “两条腿走路”。杨振宁呼吁的基础教育投入持续加码,而王贻芳团队并未停下技术储备的脚步。 2025 年春天,高能所在怀柔园区举办的亚洲加速器超导低温学校里,58 位中外学员跟着 32 位专家学技术,从北京正负电子对撞机的升级经验到未来对撞机的超导技术,手把手的实操教学正在培养本土人才。 那些曾被担心要依赖外国人的核心技术,如今已有不少实现了突破。这正是中国科技发展的智慧所在:不搞非此即彼的选择,而是把争论变成精准发力的指南。 2000 亿的预算没有贸然投入单一项目,反而拆分到基础研究、技术攻关和人才培养多个领域。就像高能同步辐射光源、中国散裂中子源这些项目的推进,既避开了 “无底洞” 风险,又筑牢了高能物理的根基。 如今再看当年的争论,更像一场及时的 “战略体检”。杨振宁的冷静守住了资源合理分配的底线,王贻芳的热忱保住了技术突围的火种。没有谁对谁错,都是站在不同角度为中国科技计长远。 那么问题来了,你觉得对于当下的中国,是集中力量攻坚大科学装置更重要,还是持续加码基础教育更关键?