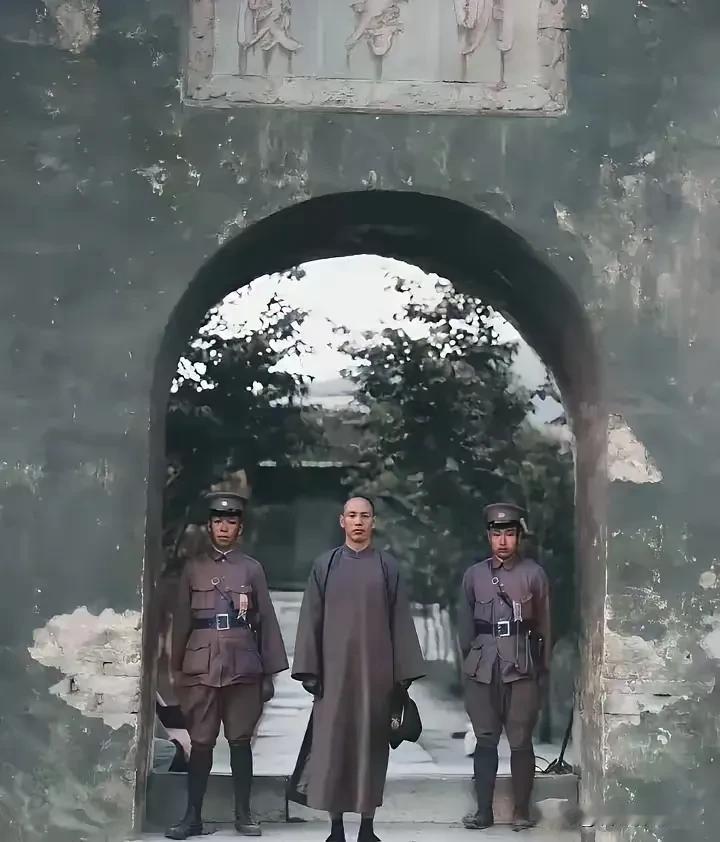

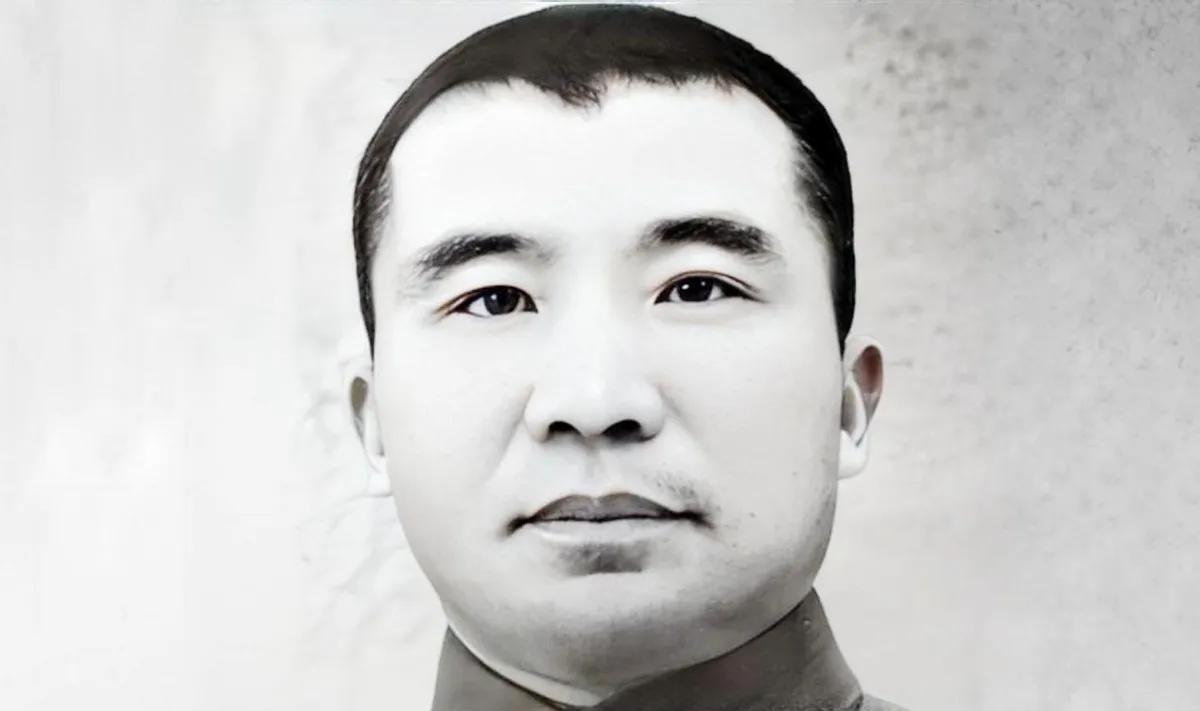

老蒋晚年常以一副慈眉目善的样子出现,其实年轻时是个不折不扣的暴脾气。敢当敢死队攻打杭州城,跟着陈其美混的人,说动手就动手,甚至和原配都经常在家上演全武行(论小蒋的心理阴影)。 那时候的他,还没后来那么多城府,浑身带着股没被打磨过的冲劲,连脾气都来得直接。他14岁被家里逼着和毛福梅结婚,这段包办婚姻从一开始就没顺过他的心。 毛福梅比他大5岁,裹着小脚,没读过多少书,跟后来他接触的新式女性完全不一样。他对这桩婚事满是抵触,婚前就躲着不见,婚后更是经常冷着脸,稍不顺心就摔东西。 有次毛福梅没及时给他准备好出门的衣物,他抬手就把桌上的茶碗扫到地上,碎片溅到毛福梅的手背上,她没敢哭,只蹲在地上默默捡,当时才几岁的蒋经国躲在门后,眼睛瞪得圆圆的,攥着衣角不敢出声——这种场景,后来成了小蒋童年里挥之不去的记忆。 跟着陈其美混的时候,他的暴脾气更是没少惹事,但也正因为这股“敢冲敢打”的劲,才被陈其美看重。1911年辛亥革命爆发,陈其美要拿下杭州,缺个敢带头冲锋的人,他主动站出来领了敢死队队长的差事。 那时候的敢死队没多少装备,每人就一把手枪、几颗炸弹,他带着二十多个人,趁着夜色往浙江巡抚署冲。途中遇到清兵阻拦,有人犹豫不敢上前,他二话不说,掏出炸弹就往清兵阵地扔,喊着“怕什么,要干就干到底”,硬是带着人冲开了缺口。 打下杭州后,有人说他太鲁莽,万一炸弹没扔准伤了自己人怎么办,他却梗着脖子说“打仗哪有不冒险的,瞻前顾后成不了事”,那股说一不二的暴烈劲,跟晚年坐在藤椅上慢悠悠喝茶的样子,简直像两个人。 他对身边人的脾气也没个准头,顺心时能和下属称兄道弟,不顺心了说骂就骂,甚至动手。 早年在黄埔军校当校长,有次一个学生训练时动作不标准,他当着全校师生的面,上去就踹了那学生一脚,骂道“连个正步都走不好,还想当军人”,吓得周围人都不敢吭声。 有人劝他注意身份,别动不动就发火,他却不觉得有问题,说“军人就要有军人的样子,我骂他是为了让他记牢”。这种“说动手就动手”的习惯,不光对下属,对家里人也没收敛。 毛福梅后来跟着他到上海,想学着做新式太太,却总被他嫌“土气”,有次两人为了要不要送蒋经国去上海读书吵起来,他急了,伸手就推了毛福梅一把,让她“少管闲事”,蒋经国当时已经十几岁,看着母亲委屈的样子,只能低着头,一句话不敢说。 晚年他到了台湾,慢慢收起了年轻时的暴脾气,不管是公开场合还是家里,都尽量表现得温和。 跟孙子孙女在一起时,会耐心教他们写字,听他们讲学校的事,甚至有人犯了小错,他也只是轻声提醒,不再像以前那样动辄发火。有人说他是年纪大了心性变了,也有人说他是知道自己身份特殊,需要维护“长者”形象。 但只有身边亲近的人知道,他偶尔还是会露出自控不住的脾气——有次看文件时,发现下属把一个重要数据写错了,他猛地把文件摔在桌上,骂了句“这么粗心,能办好事吗”,吓得旁边的秘书大气不敢喘,直到他自己慢慢平复下来,才摆摆手说“算了,让他们重改”。 其实人的性格从来不是一成不变的,年轻时的暴脾气,藏着他急于证明自己的冲动,也藏着那个动荡年代里的生存方式;晚年的慈眉善目,有岁月沉淀的平和,也有对自身形象的刻意经营。 只是那些早年被他的脾气伤害过的人,还有像小蒋那样藏在童年记忆里的阴影,从来不会因为晚年的温和就消失。所谓的“形象”,终究只是表面,真实的性格底色,早就在年轻时的一言一行里定了调。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。