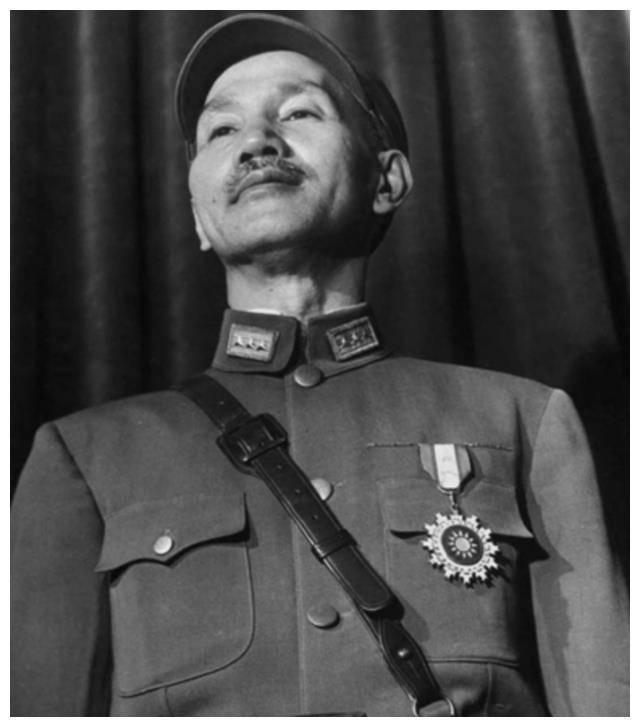

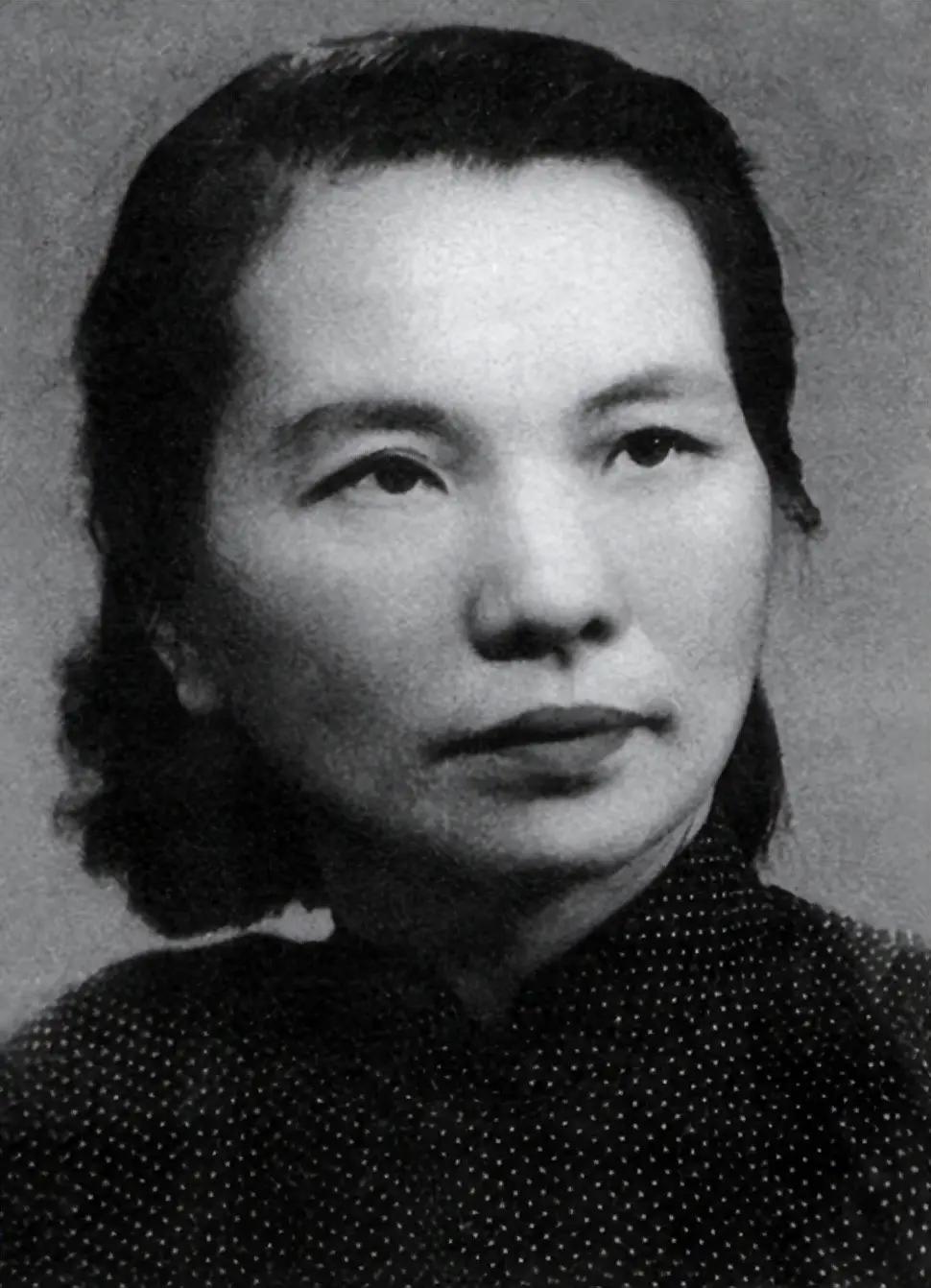

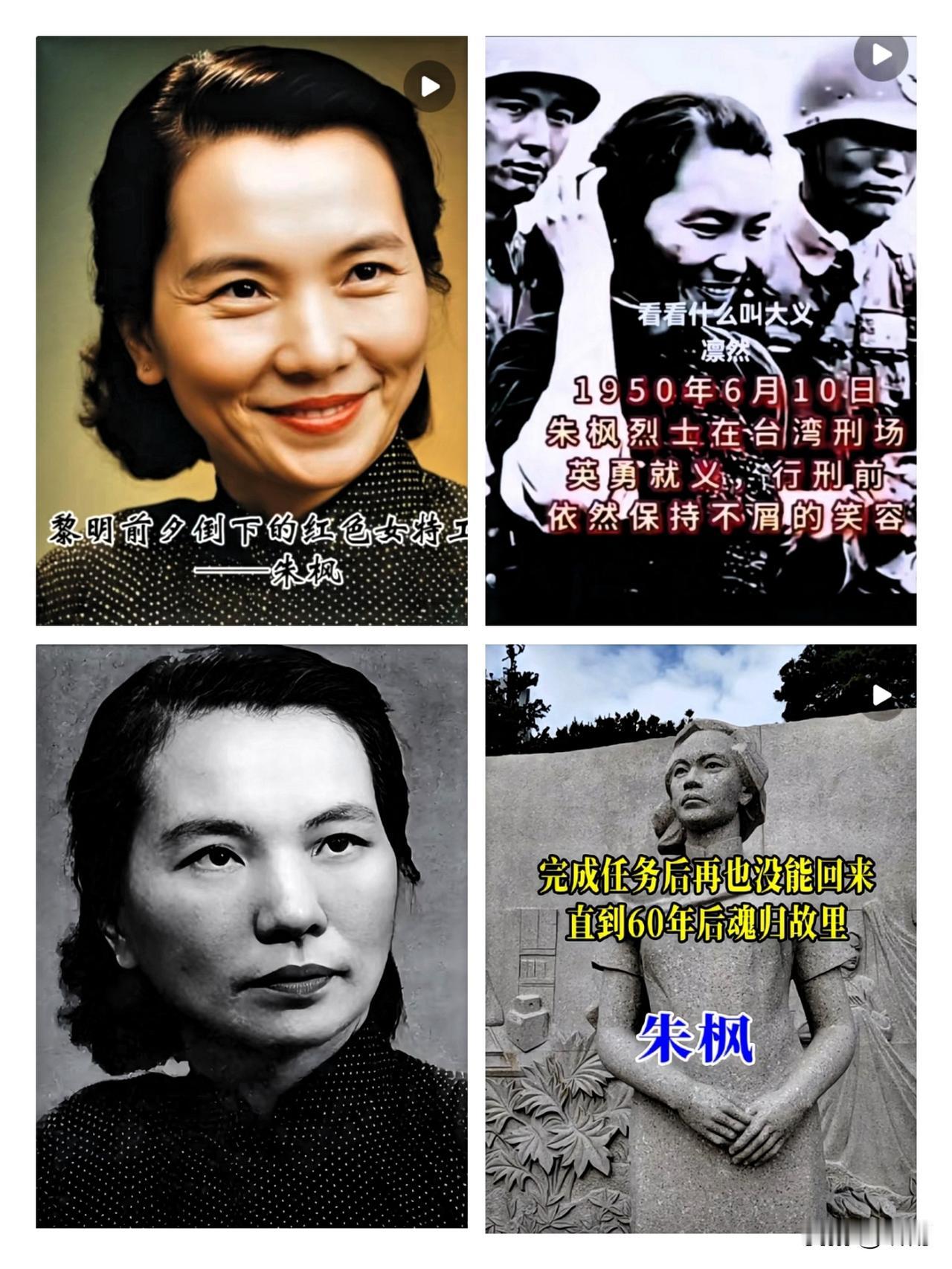

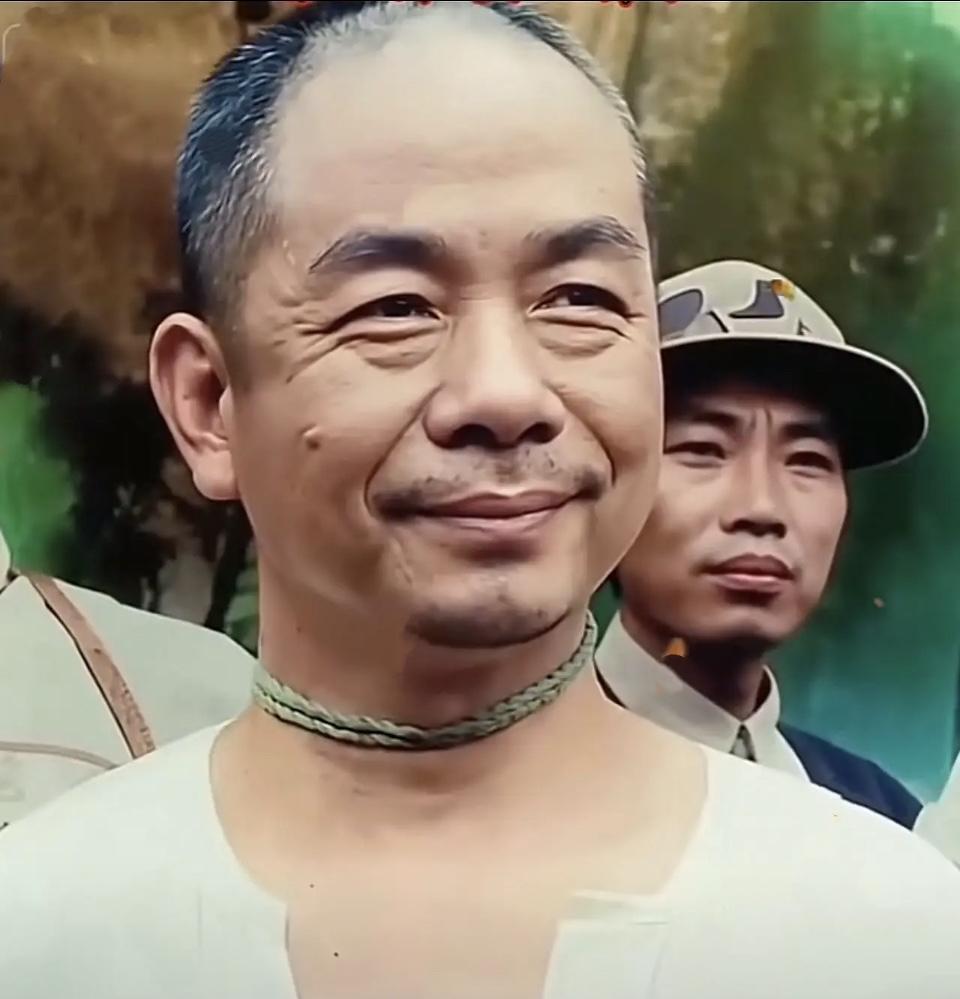

"我永远不想再提她!"85岁的阿菊提到婆婆朱枫时,声音像结了冰。可就是这个她拒绝相认的女人,曾和她家同住宁波院落,谁都不知这位慈眉善目的婆婆是中共王牌特工;而阿菊的丈夫陈秉炎,恰是国民党舟山防卫司令部情报参谋。 朱枫与陈家的渊源绝非偶然,是1949年中共华东局情报部的精准部署。据党史网记载,解放舟山是华东战场关键,而国民党舟山防卫司令部的核心防御情报,掌握在情报参谋陈秉炎手中——他是朱枫的继子(朱枫1927年嫁与陈秉炎父亲陈绶卿,陈绶卿1939年去世,朱枫与继子女共居)。以“婆婆”身份潜伏,是接近核心情报的最隐蔽方式。 朱枫的潜伏身份早有铺垫。她是宁波望族之女,1937年投身革命,抗战时期在上海、香港进步机构从事地下工作,擅长以“贤淑家属”伪装。 1945年她回宁波与陈秉炎一家同住,以“陈家守寡主母”身份活动,待人温和、帮邻里缝补,连国民党宁波党部干事都称她“贤妻良母”,无人起疑。 陈家阁楼是朱枫的“情报中枢”。她将杂物阁楼隔出小间,摆着针线筐与旧账本作掩护,实则藏着密写药水和密码本。 《朱枫传》记载,她每晚等全家睡熟后,用手电筒照出账本上的米汤密写内容,整理后藏在发髻,次日借买菜交给联络人。阿菊偶尔送茶,只见她缝补衣物,不知其暗藏机密。 朱枫潜伏最险的是“亲情周旋”。阿菊起初依赖这位婆婆:朱枫给她买桂花糕、批改孩子作业,还为她熬治冻疮的猪油蜂蜜药膏。这份温情带着任务属性,朱枫日记写道:“每多一分关怀,便多一分负罪;可若不关怀,怎获信任?” 与继子陈秉炎的“同檐博弈”更显功力。陈秉炎常聊“单位琐事”试探,曾说“舟山调兵频繁,抓了不少间谍”。 朱枫缝衣时随口应“生意人怕打仗,太平最好”,以普通妇人的担忧打消其疑虑,当晚就将兵力调动信息密报联络人。 朱枫牢记细节,当晚用米汤密写纸条,次日交联络人。解密的《华东局情报战报》明确记载:“宁波潜伏点提供的布防细节,为登陆选址提供关键依据”。 阿菊的恨意源于1950年的变故。当年11月,朱枫接紧急任务赴台协助吴石传递台湾防务情报(舟山情报已送出),留字条“赴台理旧产,归期难定”后秘密动身。 1950年3月吴石副官叛变,朱枫被捕,6月在台北牺牲。国民党当局在《中央日报》宣称其“借陈家主母身份刺探军情”,阿菊一家沦为批斗对象。 陈家因此遭遇巨变:陈秉炎被调离核心岗位,贬去看管仓库,薪水减半;商号被贴“通共嫌疑”封条倒闭,全家从三进院搬进漏雨杂院。 阿菊回忆:“孩子在学校被骂‘小特务’,书包扔泥坑,我整夜接漏雨,那几年恨透了她。”这份恨意直到1983年朱枫被追授“革命烈士”才松动。 1990年,党史办人员带朱枫日记、档案找到阿菊。看到“阿菊冻疮未愈,明日熬药膏”等字句,阿菊手抖;档案里朱枫赴台给香港儿子的家书,也只叮嘱“待家国安定再相见”。 工作人员解释:“她从未想害陈家,情报里绝口不提来源。”阿菊沉默良久:“我懂她为国家,可我们的苦也是真的。” “特工冷酷”的偏见,在朱枫身上不成立。她的潜伏是信仰与人性的艰难平衡,藏着真实软肋。据《朱枫传》和台北解密档案,她的“特工底色”是有温度的坚守。 她的温情从非演戏。阿菊儿子半夜发烧,陈秉炎在舟山,是朱枫冒暴雨跑三条街找老中医,自己淋成落汤鸡却护着孩子;陈秉炎军装磨破,她连夜缝补,加层粗帆布还绣梅花遮补丁。阿菊后来承认:“她待我们是真的好,可这份好裹着算计。” 她的专业藏着对无辜者的保护:获取情报只记布防细节,不提陈家关联,战报标注“来源安全”;赴台后特务逼供,她只认“情报我一人获取”,未牵连任何人。 临刑前,她用发簪刻绝笔诗“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我俦”,还叮嘱刽子手“理齐头发,我是中国人,要死得体面”,这份从容是信仰刻进骨子里的坚定。 对比同期潜伏者,朱枫的“融入家庭”策略更显特殊。她在日记写:“若因我牵连无辜,便是违背初心。”这种“有所为有所不为”,是特工的底线,也是人性光辉。 阿菊晚年说:“没法彻底放下,可知道她不是坏人。”2015年她临终前,让儿子把朱枫的针线筐捐给党史纪念馆——筐里的针线包,还留着当年给她缝补冻疮时沾的血迹。 朱枫的故事不是“完美英雄”叙事,是人性复杂的真实史诗。她是获取关键情报的特工,也是熬药膏、买桂花糕的婆婆;她的伟大,是明知软肋会痛仍扛家国责任;阿菊的“不原谅”,是普通人对时代苦难的真实铭记。 如今回望陈家阁楼的深夜灯光,照亮的不仅是密写情报,更是革命者的信仰与温情。朱枫或许未得阿菊原谅,却已刻进共和国英雄册;而这份“不原谅”,让英雄故事更显厚重——英雄从不是无感情的符号,是藏起软肋、扛起使命的普通人。这,就是历史最动人的模样。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。