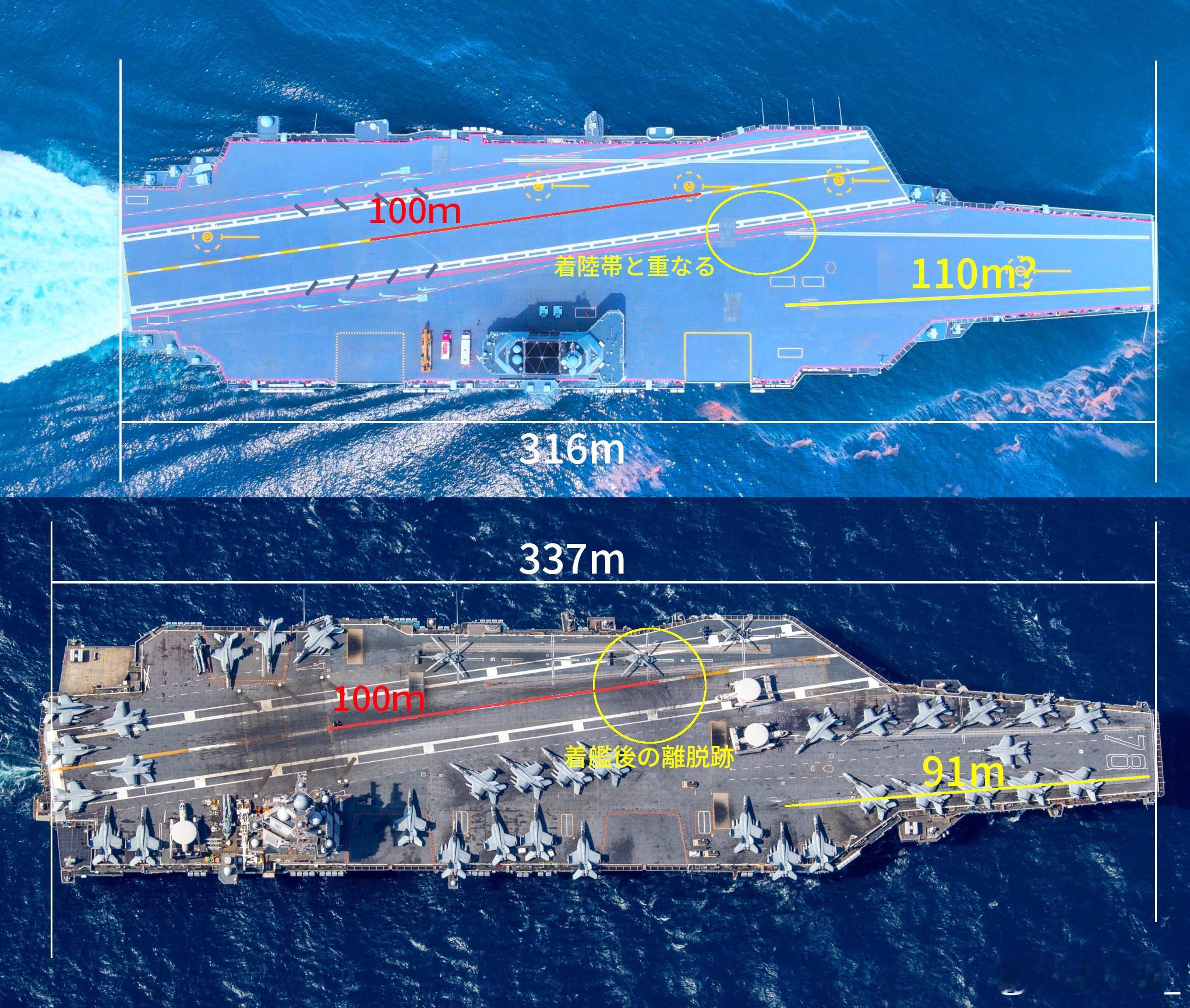

为什么说福建舰不会再有第二艘了?福建舰的交付时间一拖再拖,背后反映的不是技术问题,而是中国海军对下一代航母标准的深度思考。 中国海军航母编队从无到有,经历了快速迭代。辽宁舰作为首艘,源于改造苏联瓦良格号,2012年入列,主要验证滑跃起飞模式,排水量约6万吨,常规动力蒸汽推进。山东舰则标志自主建造起步,2017年下水,2019年服役,同样滑跃式,但舰体优化,搭载更多歼-15战机。福建舰003型则跃升关键节点,2022年6月下水,8万吨级排水量,平直甲板配备三条电磁弹射轨道,动力系统转向集成电力推进。这一系列进步,体现了从跟跑到并跑的转变,每艘舰都针对前代短板优化,积累了从设计到海试的全链条经验。海军通过这些步骤,逐步掌握大型水面舰艇的核心技术,避免了盲目扩张的风险。 海试进程虽稳健推进,却让交付时间拉长至预期外。2024年5月1日,首次海试启动,历时8天,重点检验动力和电力系统,各项指标达标。2025年3月,第七次海试强调舰机电磁兼容,歼-15T战机首次滑上轨道,验证弹射效率。9月22日,官方披露歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机完成首次弹射起飞与着舰训练,标志电磁系统成熟。整个海试周期超一年,累计八次出航,远超山东舰同期进度。但从下水到服役预计需3年,这并非动力故障或轨道故障,而是多轮数据迭代所致。海军强调,每项测试都需反复校验,确保舰载机满油满弹出动率达标,避免服役后隐患。这样的谨慎,源于对高强度作战的现实需求。 交付延期本质上是战略权衡,而非单纯技术瓶颈。中国海军航母发展遵循三步走路径,第一步聚焦中型常规动力舰,辽宁和山东舰即为此类,奠定远海防卫基础。第二步转向大型常规动力,福建舰正处尾声,其电磁弹射技术虽领先全球非核航母,却受电力供给限制,连续弹射后需冷却恢复,无法支撑超大规模舰载群。第三步则瞄准核动力大型航母,提供近乎无限电力,适配电磁炮和激光武器等高能装备。福建舰卡在第二步向第三步的过渡,其8万吨体量已覆盖现阶段任务,无需复制同型。规划中,海军优先验证新技术,而非批量生产过渡型号,这体现了资源高效配置的思路。 福建舰的独特定位决定了其独一无二。不同于辽宁舰的实验性质或山东舰的量产潜力,福建舰集成了全电推进和中压直流电磁系统,全球首创非核路径,储能效率提升30%以上。三条轨道并排布置,支持歼-35隐身机和空警-600预警机混编,着舰兼容率超95%。但常规动力瓶颈显露,燃料补给周期限制远洋续航。海军高层审视这些数据后,选择以福建舰为平台,积累舰岛优化和甲板气动参数。大连船厂的混凝土模型已调整舰岛后移,长度扩展至近300米,为下一代采集风洞资料。俄罗斯专家评估,此舰系核动力前的桥接型,其技术框架可直接移植,避免重复投资。这样的布局,既稳固当前实力,又为跃升铺路。 下一代航母004型轮廓渐明,预计排水量12万吨级,核动力为核心亮点。建造地锁定大连30万吨级船坞,模块焊接已悄然推进,预计2027年下水。相比福建舰,四条电磁轨道将容纳更多六代机型,巨型排烟筒设计优化热排放,反应堆提供稳定兆瓦级电力,支持无人机蜂群和定向能武器集成。海军计划到2035年拥有六艘航母,形成双航母战斗群常态化巡航。这一步跨度大,但基于前三舰经验,风险可控。核动力突破需攻克屏蔽材料和热交换,但中国已在陆基堆测试中积累数据,确保2030年代中期形成战斗力。这样的前瞻,避免了小步快跑的低效,转向弯道超车。 国际海军格局加剧竞争,推动中国加速转型。美国福特级已服役多艘,电磁弹射虽成熟,却因电力波动延误5年。英国伊丽莎白女王级升级电磁系统,俄罗斯则因经济压力放弃航母,转向核潜艇。中国海军审视这些,福建舰海试数据直接反馈004型设计,如阻拦索张力和轨道间距优化。全球博弈中,航母不仅是平台,更是系统工程,涉及舰载机适配和后勤保障。中国以福建舰验证隐身机弹射,歼-35出动率逼近F-35,增强西太平洋威慑。国防部发言人多次强调,试验安排正常,每步服务长远部署。这种清醒认知,确保海军不陷追赶泥潭,而是主动塑造规则。 福建舰的“慢”实为“稳”的体现。它虽非终点,却开启核时代大门。服役后,将编入序列执行南海巡航,参与联合演习,机群集群突防验证实战效能。数据归档后,工程师迭代轨道合金,防疲劳设计。海军由此进入深蓝阶段,舰队规模扩张,作战半径延伸至第二岛链。福建舰独步前行,证明中国海军从量变到质变的韧性。在资源有限下,选择精炼路径,既接地气,又具全球视野。未来,更多突破将重塑海上格局。