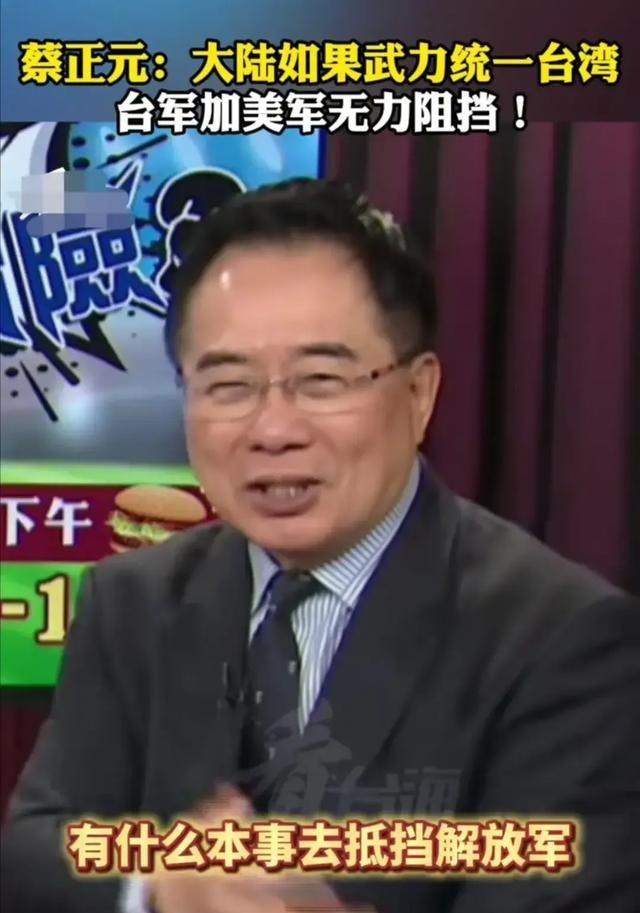

台湾评论员蔡正元博士说,“台湾的上层社会人士70%都拥有美国绿卡和护照,台湾统一后,要去美国化,但去美国化是最难的。” 台湾上层社会持有美国绿卡或护照的现象,有其特定历史背景。上世纪 90 年代起,台湾经济快速发展,部分企业主、专业人士为拓展国际业务、子女教育等需求,开始申请美国绿卡。 美国投资移民政策曾对台湾开放,50 万美元投资即可获得居留资格,这一政策吸引不少台湾商界人士。 据台湾 “内政部门” 数据,2024 年台湾地区持有外国居留证或护照的人数约 120 万,其中美国绿卡持有者占比超过 35%,集中在科技、金融、制造业等领域的上层群体。 这种现象背后的 “美国化” 倾向,更多体现在生活方式与教育选择上。 不少台湾上层家庭将子女送往美国留学,部分企业在美设立分支机构,形成跨地域的生活与工作网络。 但随着两岸交流加深,这种倾向正逐步发生变化。2024 年,台湾赴大陆就读的大学生人数突破 1.2 万,较 2018 年增长 80%,大陆高校的优质教育资源吸引越来越多台湾青年。 在就业领域,2024 年台湾居民在大陆设立个体工商户突破 12 万户,比 2020 年增长 2 倍,越来越多台湾人士选择在大陆发展事业。 “去美国化” 的核心挑战,在于打破对单一外部市场的依赖,重建对中华文化与大陆市场的认同。 两岸在经济领域的合作已率先突破这一障碍。2024 年,两岸贸易额达 3200 亿美元,大陆连续 20 年成为台湾最大贸易伙伴和最大顺差来源地。 台湾半导体企业在大陆设立研发中心,台积电流片业务中大陆客户占比达 25%,经济上的深度绑定让 “去美国化” 有了坚实基础。 大陆推出的 “31 条措施”“26 条措施” 等惠台政策,为台湾人士在大陆就业、创业、生活提供同等待遇,进一步削弱 “美国化” 的吸引力。 文化认同的重建是化解 “去美国化” 的关键。 近年来,两岸共同举办的文化活动频次显著增加,2024 年 “海峡两岸文化产业博览交易会” 吸引超过 500 家台湾企业参展,展出台湾文创产品上万件。 大陆各地建设的海峡两岸交流基地达 90 个,成为台湾同胞感受中华文化的重要平台。 在教育领域,大陆高校开设台湾学生专班,教授闽南文化、客家文化等课程,帮助台湾青年理解两岸共同的文化根脉,这种文化层面的共鸣,正在逐步淡化 “美国化” 带来的认知差异。 人才流动方向的转变,更直观体现 “去美国化” 的推进。 2024 年,台湾科技人才赴大陆就业人数达 1.8 万,较 2020 年增长 60%,其中不乏曾在美国工作的高端人才。 大陆为台湾人才提供科研经费、住房补贴等支持,深圳、上海等地设立台湾人才创业园,吸引台湾团队入驻。 相比之下,美国对外国科技人才的限制逐步收紧,H-1B 签证审批通过率下降,2024 年台湾科技人才获签率较 2020 年下降 25%,这一变化让更多台湾人才将目光转向大陆。 蔡正元提及的 “最难”,实则是对社会融合耐心的考验。 而两岸融合发展的实践证明,“去美国化” 并非简单的对抗,而是通过创造更优质的发展环境、更深厚的文化认同,让台湾社会主动选择融入中华民族共同体。 2024 年,台湾居民参加大陆职业资格考试人数达 5.6 万,获得证书人数突破 2 万,越来越多台湾人士通过大陆的发展平台实现个人价值,这种基于自身利益的选择,比任何强制手段都更有效。 未来,随着两岸统一进程推进,“去美国化” 将在更广泛的社会融合中完成。 大陆庞大的市场、完善的产业体系、深厚的文化底蕴,将为台湾社会提供更广阔的发展空间。 那些曾经持有美国绿卡或护照的上层人士,会在两岸共同发展的机遇中,找到比依赖美国更优质的选择。 “去美国化” 的难度,终将在融合发展的浪潮中逐步消解,而两岸同胞共同建设美好家园的愿景,也将在这一过程中变为现实。

![[点赞]赖清德强拆蒋介石像,高喊“台湾不属中国”,国台办下定最终结局。据报道可](http://image.uczzd.cn/5446775250760182068.jpg?id=0)