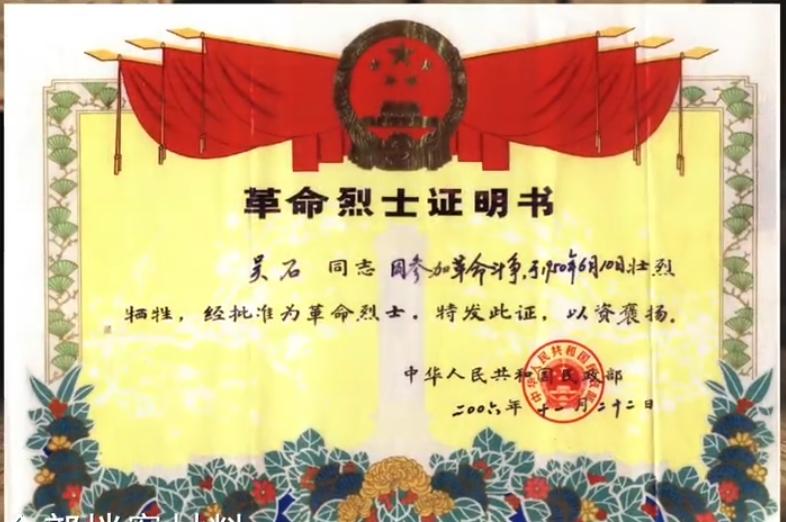

1949年,潜伏在台湾的陈宝仓意识到,他的身份早晚会暴露,为了消除后顾之忧,他将妻子和4个孩子都送去了香港,自己则留在台湾! 解放战争后期,陈宝仓将军受华南局、中共中央香港分局、民革的联合委派,秘密赴台执行潜伏任务。 那时他的公开身份是国民党“国防部”中将高参,这个职位堪称天然的掩护,能轻易接触到驻军防守番号、沿海防御工事图这类核心情报,正是组织需要的关键信息来源。 刚到台湾时,为了让掩护更逼真,他还特意带着家人一同登岛,没人能想到这个在军政场合游刃有余的老军官,早已心向革命。 但局势变化比预想中更快,国民党当局刚败退台湾,正疯狂收紧管控,白色恐怖像阴云一样压在岛上。街头巷尾常有不明身份的人被带走,特务机构的眼线遍布军政要害部门,连官员间正常的工作往来都可能被监视。 陈宝仓心里清楚,自己手头的情报越重要,暴露的风险就越高,一旦出事,家人必然会被当作要挟的筹码。 这种风险不是凭空猜测,当时和他一同潜伏的1500余名干部,后来因叛徒出卖,有1100余人被处决,家属受牵连的更是不计其数。 把家人送去香港是经过深思熟虑的选择。当时的香港还是英国管辖,成为两岸人员中转的特殊地带,比台湾安全得多,也方便家人后续和组织建立联系。 更关键的是,香港有民革和地下党的秘密联络点,能妥善安置他的妻子和孩子,避免他们落入特务手中。 这种安排在潜伏人员中不算个例,却极少有人能像他这样早做打算,后来很多牺牲的同志,正是因为家人留在台湾,最终落得家破人亡的结局。 陈宝仓没把家人送走前,一直借着“高参”身份小心翼翼地开展工作。他和同样潜伏的吴石配合默契,将获取的情报手写整理成表格,先交给吴石汇总,再由专人秘密送往香港的党组织。 这些情报里藏着国民党在台的防御部署核心,一旦泄露足以动摇其统治根基,也正因如此,特务机构对“内鬼”的排查近乎疯狂。 他白天应付各种军政会议,晚上还要提防窗外的异动,这种高压状态下,家人的安全成了他唯一的软肋,送他们离开香港,等于卸下了最沉重的包袱。 这种预判很快得到印证。1950年,中共台湾省工委书记蔡孝乾被捕后叛变,把岛内地下组织的情况全盘托出,整个潜伏网络瞬间崩塌。 吴石因为身份暴露首先被捕,特务在他家中搜出一份手写情报,核对笔迹后锁定了陈宝仓。 其实最初的排查名单里并没有他,若不是这份意外留存的笔迹,他或许还能继续潜伏,但命运终究没给更多时间。 被捕后,敌人对他施以各种酷刑,想从他嘴里撬出更多联络人信息,可他只说和吴石交换情报是正常工作往来,一字不吐。 那时他的家人已在香港站稳脚跟,没能被特务抓住把柄,这正是他当初果断送家人离开的意义所在。 1950年6月10日,陈宝仓和吴石等人在台北马场町刑场就义,临刑前他从容写下遗言,托老友转告家属自己后事从简,字里行间看不到丝毫慌乱。 三年后,他的骨灰被运回北京,安葬在八宝山革命公墓,李济深主持公祭时特意提到,他主动要求深入“匪巢”,早已置生死于度外,这份决绝背后,未尝没有家人安全得到保障的支撑。 那些年潜伏在台湾的烈士里,不少人因为没能及时安置家人留下遗憾。和陈宝仓同期牺牲的薛介民夫妇,就因为孩子留在台湾,只能托付给同乡照料,直到几十年后后代才知晓父母的真实身份。 相比之下,陈宝仓在1949年那个关键节点的决定,既保护了家人,也让自己能毫无牵挂地完成任务,这份清醒和果断,在动荡的时局里显得尤为珍贵。 他用自己的牺牲换来了关键情报,而家人的平安,成了这段悲壮历史里最温暖的注脚。