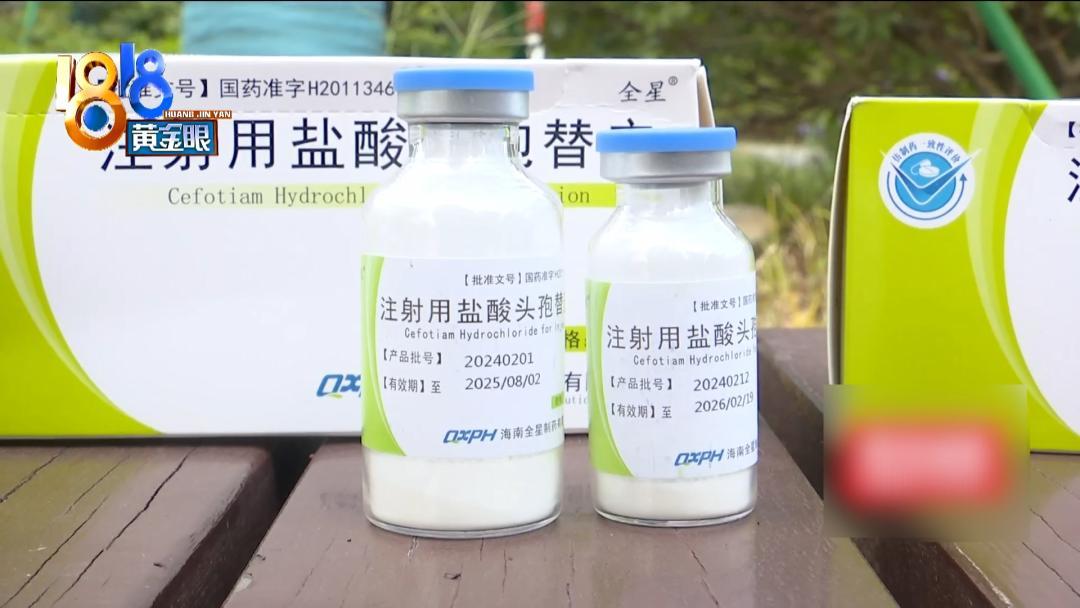

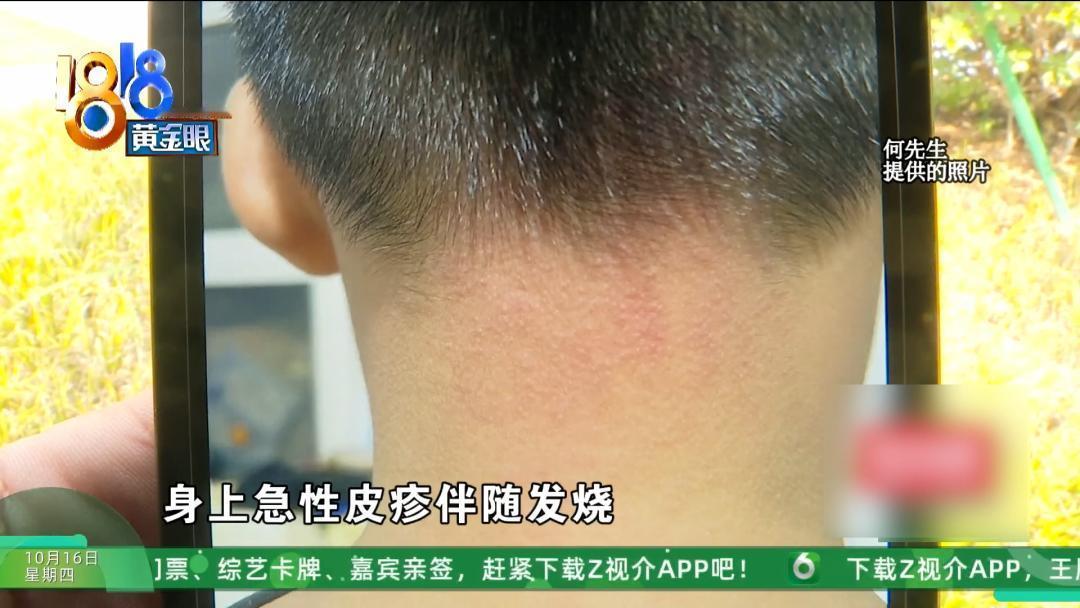

浙江宁波,男子送发烧的7岁儿子去医院,医生开了8瓶头孢,打完6瓶后,男子发现药竟已过期2个月,事后孩子不仅烧没退,身上还起了急性皮疹,摸着像砂纸一样糙,院方承认确实是他们工作失误,但药企却表示,药品虽然标注只有18个月的保质期,但实际保质期为24个月,没有任何问题。 中原网10月18号报道,最近宁波的何先生几乎没睡过一个安稳觉,这一切的起因,是7岁儿子一场普通的发烧,却演变成了让全家人揪心的用药事故。 事情要从9月26号说起,那天孩子突然发起高烧,何先生喂了退烧药之后没见好转,第二天一早,他赶紧带孩子去了医院。 经过检查,医生诊断是细菌感染,开了8瓶注射用头孢。 27号当天,孩子顺利输完了两次液之后,到了傍晚,何先生发现孩子身上开始冒出零星的小红疹,当时他以为是发烧引起的皮肤反应,没太往心里去。 28号上午,第三次输液开始了的时候,何先生坐在输液室里陪着孩子,旁边刚好也有个发烧的孩子在输液。 两个家长闲聊时说起孩子的病情,发现症状差不多,连用的药名都一样。 何先生下意识地朝对方的输液瓶看了一眼,这一看,让他瞬间慌了神,对方瓶子的包装和自家孩子的颜色明显不一样。 他赶紧起身,一双眼睛盯着孩子输液瓶对应的信息,手指哆嗦着找生产日期和有效期。 上面写着药物的保质期是到8月2号,何先生掏出手机看了眼日期,9月28号,这药已经过期58天了! 再一算,孩子已经输完了6瓶,剩下的两瓶还挂在输液架上,正一点点往孩子血管里流。 何先生当时脑子一片空白,抱着孩子就往妇儿医院跑。 到了妇儿医院,孩子已经烧到39度多,全身的皮疹连成了片,医生诊断为急性皮疹,还伴有急性咽炎,直接安排了住院。 这一住就是8天,直到中秋节前一天才出院,光医药费就花了四千多。 出院时医生特意跟何先生说,虽然没法确定皮疹就是过期头孢导致的,但两者之间的关联也没法排除。 出院后,何先生第一件事就是找医院要说法。 他翻出输液记录,上面清楚写着三次输液分别由三个不同的护士操作,加上药房发药的环节,前后四拨医护人员,居然没一个人发现药品过期。 医院医务科的科长出面回应,承认是医院的工作失误,说药品查对制度根本没落实,药房发药时没核对有效期,护士输液前也没检查,两个关键环节都出了漏子。 更让何先生费解的是联系药厂后的情况。 他通过药品包装上的信息找到制药公司,报出孩子用的药品生产日期后,对方工作人员第一句话竟然是“这药没过期啊”。 直到何先生反复强调包装上写的有效期到8月2号,对方才解释说,这款药原本设计的有效期是24个月,但因为要做一致性评价,所以早期生产的批次都标了18个月有效期。 后来稳定性考察满24个月,他们已经向省药监局备案,把有效期延长到了24个月,新包装也改过来了,还说过期的那批药和新包装的药在工艺、质量上完全一样。 可这个解释没法让何先生安心,孩子的皮疹虽然消了,但后背摸起来还是像砂纸一样粗糙,有颗粒感。 更让他焦虑的是,六瓶过期的化学药剂打进孩子身体,现在查不出问题,谁能保证以后不会有隐患? 他和医院协商后续保障,一直没谈拢,卫健局组织过调解也没结果。 医院说要等药厂提供国家质检报告,再制定三到六个月的专项体检方案,可药厂的书面报告迟迟没到,体检的事也没落地。 这事里,医院的责任很明确,不管药厂后来有没有延长有效期,药盒上明明白白写着8月2号过期。 医护人员按规定必须核对有效期,三次操作都漏检,明显是管理上出了大问题。医疗操作里,药品核对是底线,哪怕一个环节守住了,也不会出这种事。 至于孩子的不良反应,虽然没法直接划等号,但过期抗生素的风险摆着,可能减效也可能产生毒性,儿童肝肾功能还没发育好,风险本来就更高。 药厂说质量没问题,但包装标注没更新,等于给医院的核对环节挖了坑。 现在何先生最盼的,就是医院能赶紧落实体检,药厂能拿出权威报告。 毕竟对家长来说,孩子的身体没有“备案延长有效期”的说法,每一次潜在风险,都是悬在心上的石头。 而医院更该明白,所谓的管理规范,从来不是挂在墙上的制度,而是每一次发药、每一次输液时的认真核对。

![北方某地004合拢后的航拍图[并不简单]建造速度搞快,按此搭载进度27年必将下](http://image.uczzd.cn/17808637875820545831.jpg?id=0)