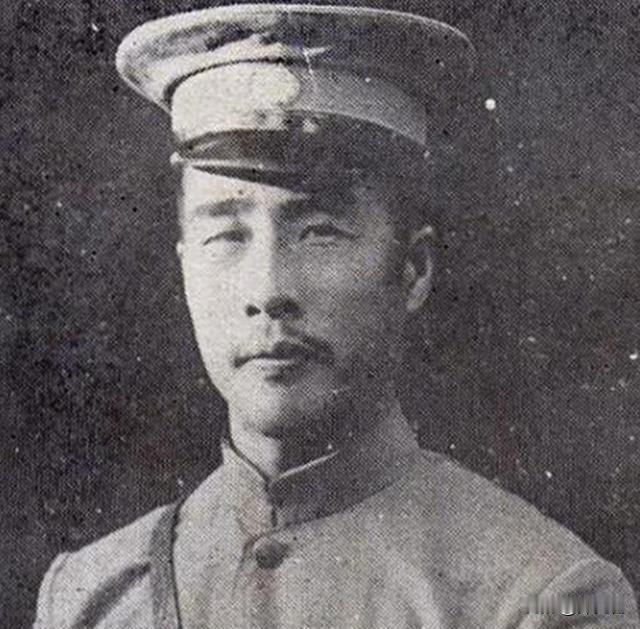

1938年,韩复榘被蒋介石诱杀。他15岁的二儿子韩子华最意难平。多年后,韩子华说,蒋介石给父亲定的十条罪状,一条都不成立。 韩子华的这句话,藏着一个少年半个多世纪的委屈。1938年1月的武昌军法会审,更像一场精心编排的闹剧——没有辩护律师,没有公开质证,十条罪状草草罗列,就给这位曾手握山东军政大权的军阀画上了句号。年仅15岁的他躲在人群里,看着父亲被押赴刑场的背影,那些“不战而逃”“克扣军饷”的罪名,在他记忆里全是荒诞的谎言。 韩复榘确实算不上完美的爱国将领,但要说他是“叛国通敌”的懦夫,历史档案里的记载却截然相反。1937年全面抗战爆发后,日军大举进攻山东,韩复榘曾率第三集团军在德州、济南、泰安等地与日军血战,部下伤亡超过三万。德州保卫战中,他的嫡系部队第八十一师几乎拼光,师长展书堂重伤昏迷,这些都是《国民政府战报》和日军作战档案里明确记载的史实。 所谓“不战而逃”的罪名,背后藏着更深的权力博弈。韩复榘与蒋介石的矛盾由来已久,中原大战后他投靠南京政府,却始终保持着山东的半独立状态,甚至多次截留中央税收、扩充私人武装。抗战爆发后,蒋介石借抗日之名试图削弱地方军阀,要求韩复榘死守济南,却拒绝提供粮草弹药和援军支持。韩复榘在日记里写道:“中央不给一枪一弹,让我以血肉之躯抵挡日军机械化部队,这不是让我去送死吗?” 更讽刺的是,十条罪状里的“克扣军饷”,恰恰是韩复榘治鲁期间的争议点。他确实对山东百姓征收重税,但这些钱财大多用于扩充地方武装和建设山东实业——他创办的山东兵工厂,抗战初期每月能生产迫击炮200门、步枪3000支,这些武器后来都用在了抗日战场上。而国民政府中央对地方军阀的军饷克扣,才是当时公开的秘密,这一点在《文史资料选辑》中多位国民党将领的回忆里都能得到印证。 韩复榘的悲剧,本质上是民国时期地方军阀与中央政府权力斗争的牺牲品。蒋介石需要一个“不战而逃”的典型来震慑其他军阀,而手握重兵又桀骜不驯的韩复榘,成了最合适的目标。军法会审不过是走个过场,真正的判决早在诱捕他的那一刻就已经定下。 韩子华花了一辈子时间搜集证据,试图为父亲平反。他走访了父亲当年的部下,查阅了大量历史档案,甚至远赴台湾查找国民政府的秘密文件。在他晚年出版的《我的父亲韩复榘》一书中,详细列举了每条罪状的反驳证据,字里行间全是对父亲的理解与辩护。 历史从来不是非黑即白的单选题。韩复榘有他的私心与局限,他的军阀本性让他不可能完全服从中央,也让山东百姓承受了沉重的赋税负担。但在民族危亡的关键时刻,他没有选择投降日军,而是率部进行了殊死抵抗,这一点不该被历史遗忘。 蒋介石诱杀韩复榘,或许有“杀鸡儆猴”的政治考量,却也开创了抗战时期中央擅杀地方将领的恶劣先例,导致后续诸多地方军阀对中央心存戒备,间接影响了抗战局面。这种以个人权欲凌驾于民族大义之上的做法,终究会被历史所审视。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。 素材主要来源:央视网新闻频道《蒋介石处死国民党高级将领韩复榘内幕》