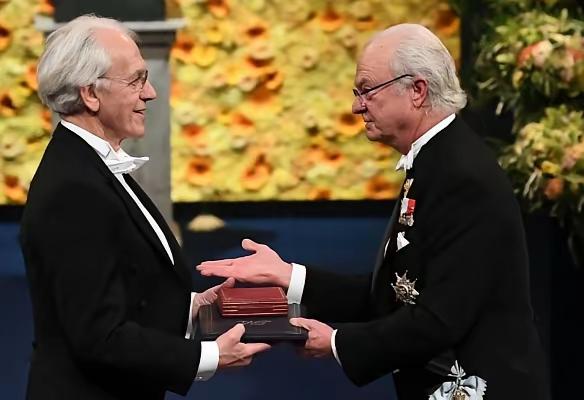

“中国赞”如果不是德国媒体将事实公开,还不知道要有多少国人被蒙在鼓里。德国媒体10月8日发表文章,认为中国科学家虽然只有一名获得过诺贝尔奖,但中国科学领域却是欧洲学习的对象。 这篇文章直接指出了一个现实:尽管中国的诺贝尔奖得主数量相对较少,但在许多领域,中国的科技和学术成就却已经走在了世界的前列,尤其是欧洲的许多国家,已经开始将中国的科技模式作为借鉴对象。 要知道,诺贝尔奖是全球最具权威性的奖项之一,许多人视它为衡量一个国家科技实力的标尺。 长期以来,诺奖得主的数量似乎成了衡量一个国家科研水平高低的“硬指标”,但我们有没有意识到,这种“看得见的荣誉”背后,可能掩盖了更为深刻的科技力量和影响力呢? 首先,我们得承认,中国的科研环境和历史背景与西方国家有着明显的差距。诺贝尔奖的评选标准和历史惯例,往往更青睐于那些长期积累了大量历史数据和科研资源的国家,比如欧美。 可以说,诺贝尔奖的评选并不是唯一能反映一个国家科研能力的标准。更何况,诺贝尔奖的评选时间点往往滞后,奖项的背后代表的是过去数十年的科研成果。 那么在如今这个科技发展极为迅速的时代,是否能仅仅依靠诺奖来衡量一个国家的科研水平呢?显然不能。 中国的科技发展,特别是在过去的几十年,取得了举世瞩目的成就。从5G技术到人工智能,从量子计算到航天探索,中国的科技成果逐渐摆脱了依赖他国的局面,开始在许多领域走在前列,甚至在一些领域超越了传统的科技强国。 德国媒体在文章中提到,中国科学家的创新能力和技术水平,已经成为欧洲国家学习的对象,这种转变值得我们深思。 因为它不仅仅是一个科技成就的展示,更是一种潜移默化的力量,它推动着全球科技发展趋势的变化。 这种现象并非偶然,而是中国科技实力不断积累的结果。过去的几十年,中国通过对教育、科研基础设施和创新环境的大力投入,逐渐形成了独特的科研生态系统。 很多科研项目和学科的突破,都是源于对基础研究的重视和持续的资金支持。这种投入和积累,虽然没有直接带来诺贝尔奖,但却已经在全球范围内产生了深远的影响。 但与此同时,我们也不得不面对一个现实,那就是,中国在一些高端科研领域,仍然存在一定的技术瓶颈和创新短板。 尽管中国的科技实力不断提升,但如果没有充足的科研资源和国际合作的机会,很多高端技术的突破仍然受限。这也意味着,中国的科研进步,依然需要更多的国际视野和开放的心态。 回到文章的核心,德国媒体的评价为我们带来了一个思考:如果没有外部的视角,我们可能永远无法认识到中国在科技领域的真实影响力。 很多时候,我们只注重那些“眼前可见”的奖项和荣誉,而忽视了背后更为深刻的科技发展动态。这种现象值得我们反思。 而中国科技界,也需要更加自信地展示自己的成就,不仅要注重诺贝尔奖等国际大奖的追求。 更要关注如何通过全球合作、技术共享以及创新驱动,实现更多的科研突破和技术进步。毕竟,科技的发展是全球化的,任何一个国家都无法孤立地取得卓越成就。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。特朗普官宣访华是政治操作还是真心改善关系