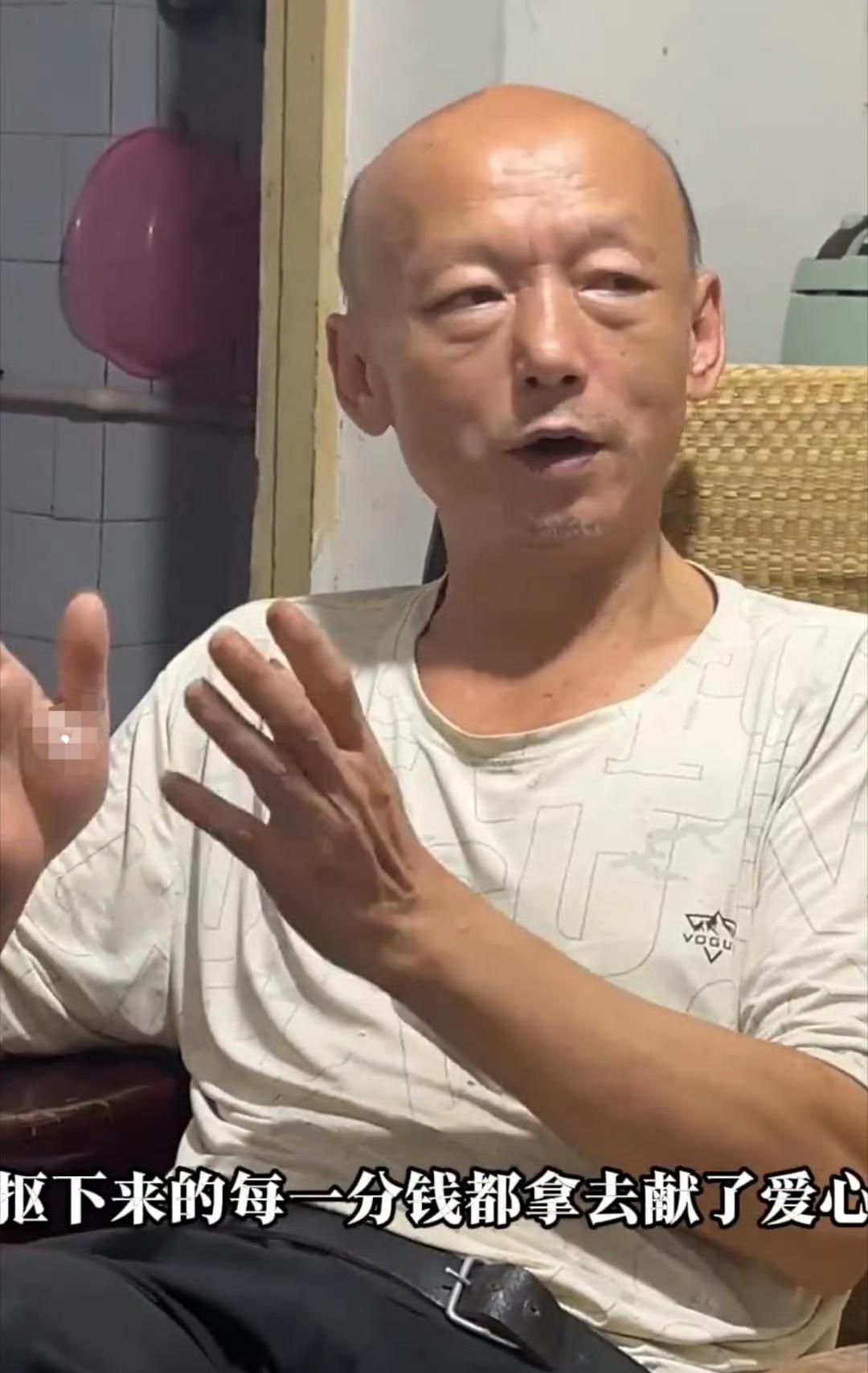

“每天赚上千元却不拿一分钱回家!”退伍老兵开烧烤店30年,日入千元却家徒四壁!声称百万收入全捐,可受助者踪迹难寻、家庭支离破碎。这背后是纯粹善举,还是另有隐情? 在老城区的巷口有家开了三十年的"老兵烧烤"。每天傍晚炭火升腾的烟雾里总能看到一个佝偻着背的老人在翻烤肉串,他叫张建国今年62岁是个退伍老兵。街坊们都说这家店是"活雷锋开的"。 张建国总爱拍着胸脯跟客人说“每天流水少说一千二!”。他穿着洗得发白的军绿色外套,袖口磨出了毛边,却坚持要把最好的牛羊肉留给孤儿院的孩子们。三十年来他资助过上千个孩子,光是记录在泛黄笔记本上的名字就有1273个。 前员工小李回忆道:"那年冬天特别冷,张叔抱着棉被去福利院,自己脚上还穿着漏脚趾的胶鞋。"。2015年冬天他亲眼看见张建国把当天全部收入3870元塞进孤儿院长的手里,自己却啃着冷掉的馒头回家。 店里有个铁皮盒装着数百张汇款单存根。最旧的那张是1998年汇给南方水灾受难儿童的500元,最新的是上个月给山区学校的2万元。但奇怪的是当记者要求查看慈善总会登记记录时,张建国却支支吾吾:"我都是直接给受助人的不搞那些形式。" "他就是个疯子!"前妻王淑芬摔出厚厚一沓缴费单时手还在发抖。儿子张浩的大学学费、母亲的医药费、房贷……这些本该由丈夫承担的开支,全压在这个下岗女工肩上。最讽刺的是,当儿子穿着起球的校服参加高考时,张建国正给孤儿院买新校服。 "爸,我能不能不去店里帮忙?"16岁的张浩曾红着眼眶问。每个周末他都要在40度的高温里串三百串肉,而父亲连瓶矿泉水都不舍得给他买。"这是锻炼!"张建国总这样回答。直到儿子考上大学却交不起学费,这个家才彻底散了。 "我们工资确实低,但张叔人好啊!"现员工赵大姐每月2800元工资,却坚持把200元投入店里的"爱心基金"。但当被问及基金使用明细时,她突然沉默了:"反正钱都给了需要的人。" 更蹊跷的是那些"受助者"。记者按地址找到某孤儿院,院长却表示:"确实收到过物资,但都是匿名捐赠,没有张建国这个名字。"而在社交媒体上,自称受过资助的"小云"等账号,IP地址显示在国外。 "我亲眼看见张叔把整沓现金塞给乞丐!"常客老周力挺道。但当被问及具体时间地点,这位退休教师又改口:"大概是两三年前吧……" 张建国的家像个仓库:堆满旧书的纸箱当书桌,衣柜里挂着变形的工作服,冰箱里只有半包挂面。可他手机里存着三百多个"受助者"的电话,每个生日都会准时发去红包。 "您后悔吗?"当被问及婚姻破裂时,这个曾立过三等功的老兵突然红了眼眶:"我对得起良心,对得起这身军装。"窗外他的烧烤车正在冒烟,车身上"爱心烧烤"四个字被油烟熏得模糊不清。 这个退伍老兵的故事,像一串未烤透的肉串外焦里嫩,却藏着说不清的滋味。我们敬佩他的无私,却也为他家庭的破碎心痛;我们感动于他的坚持,却也不得不追问:没有监管的善意,真的能温暖人心吗? 在这个真假难辨的时代,张建国或许是最后的老派理想主义者。他用三十年时间编织了一个慈善童话,却忘了童话里也需要柴米油盐。当善行变成执念,当奉献吞噬了亲情,这样的"圣人"究竟是该被歌颂,还是该被唤醒? 你们身边有这样的"慈善狂人"吗?面对善意与责任的冲突,您会如何选择?欢迎在评论区留下您的看法,点赞转发让更多人思考,关注我见证更多人间故事。