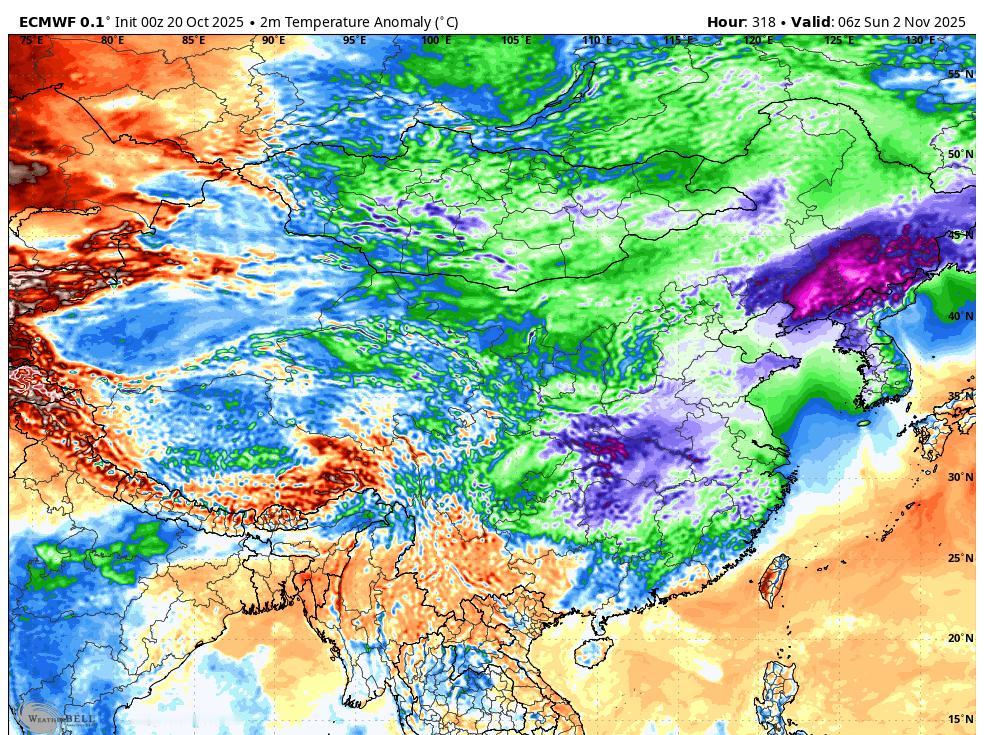

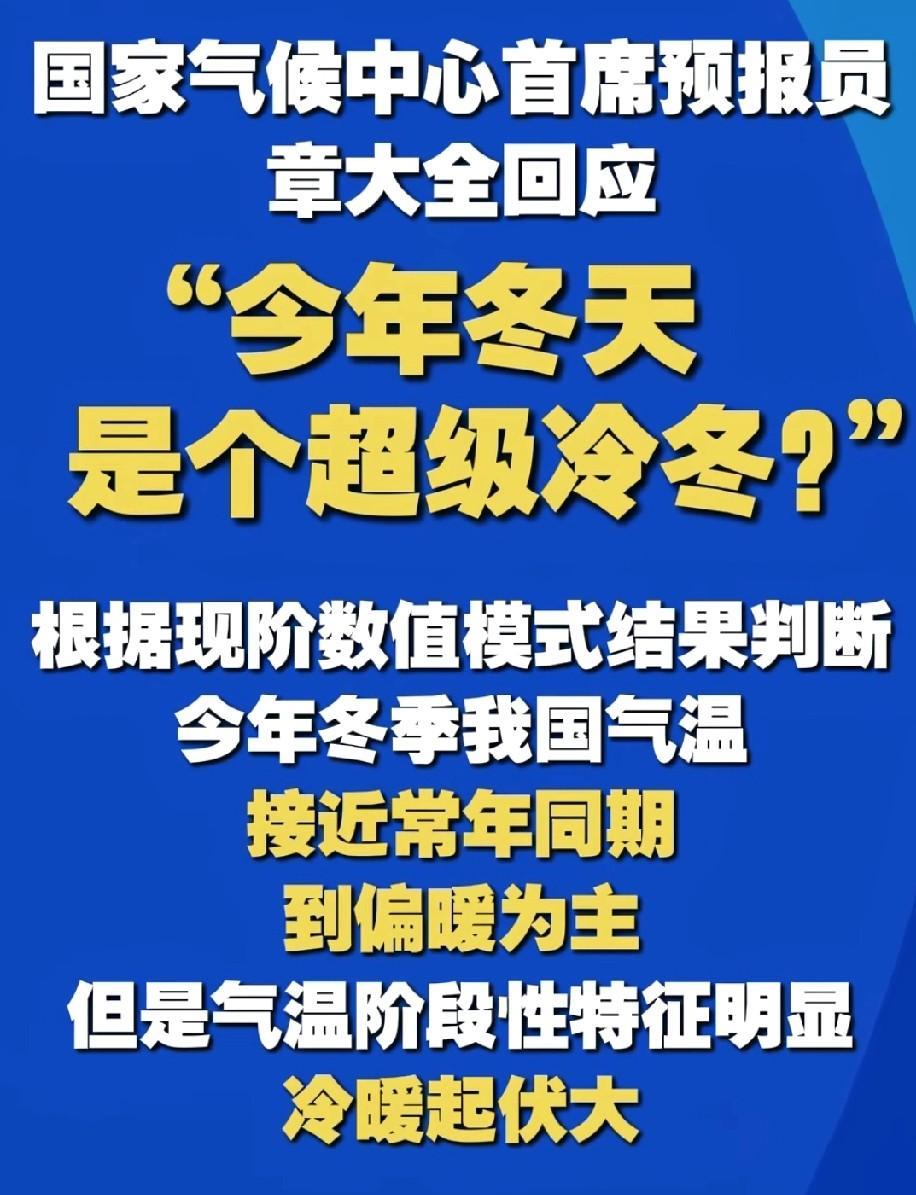

最近大家都在讨论:今冬会不会被冻成“冰棍”?国家气候中心的回应终于来了,这场关于冷暖的辩论总算有了权威答案。不过答案并不简单——它既不是“史上最冷”,也不是“暖冬无忧”,而是一场冷暖交织的“拉锯战”。 先说说结论:今冬我国大概率会经历阶段性低温,但整体气温可能比常年偏高。这种看似矛盾的预测,背后藏着气候系统的复杂博弈。国家气候中心副主任章大全提到,赤道中东太平洋已进入拉尼娜状态,这种海温异常偏冷的现象,通常会通过大气环流影响我国冬季气候。历史上类似年份,华北、东北、华南等地气温偏低的概率超过七成,2008年南方雪灾、2018年北方暴雪的教训仍历历在目。但全球变暖这个“变量”又在搅局——本世纪以来,拉尼娜年出现暖冬的情况越来越多,2020年、2022年、2023年都曾打破“拉尼娜=冷冬”的规律。 这种冷暖拉锯,在具体区域表现得更明显。东北地区可能面临“冷冬”,12月至1月降雪量或超常年三成;华北平原气温接近常年,但“断崖式降温”可能更频繁,北京1月极端低温或突破-20℃;华南地区虽平均气温偏低0.5℃至1℃,但寒潮持续时间可能缩短。更值得警惕的是极端天气的“混合打法”:华北地区-5℃至0℃的临界温度出现频率增高,冻雨、冰粒等混合降水可能让交通“雪上加霜”;而全球变暖又导致寒潮强度增强但持续时间缩短,可能出现“一周过四季”的剧烈波动。 面对这种“过山车式”天气,我们该如何应对?其实答案藏在细节里:北方城市需提前15天调试供暖系统,电网企业要完成变电站防冰闪改造;牧区要储备超常年两成的饲草,防止牲畜冻死;交通运输部已部署3.5万台除雪设备,重点监控秦岭、大别山等易结冰路段;农民需采用“深松蓄墒+喷施防冻剂”技术保护冬小麦;心脑血管疾病患者更要建立“温度应激预案”,寒潮时避免晨间户外活动。 说到底,气候预测不是“算命”,而是基于海量数据的科学推演。国家气候中心每月都会更新滚动预报,公众可通过权威渠道获取最新信息。但无论冷暖如何,我们都需要更理性地看待极端天气——它既是自然规律的体现,也是人类活动影响的反馈。 今冬的冷暖之争,最终会落在我们每个人的生活选择里:是继续透支环境换取短期温暖,还是通过节能减排为后代留一片宜居天地?这个问题,或许比“今年冷不冷”更值得深思。你准备好迎接这个“不确定”的冬天了吗?评论区聊聊你的过冬妙招吧! (案例来源:中国气象局)