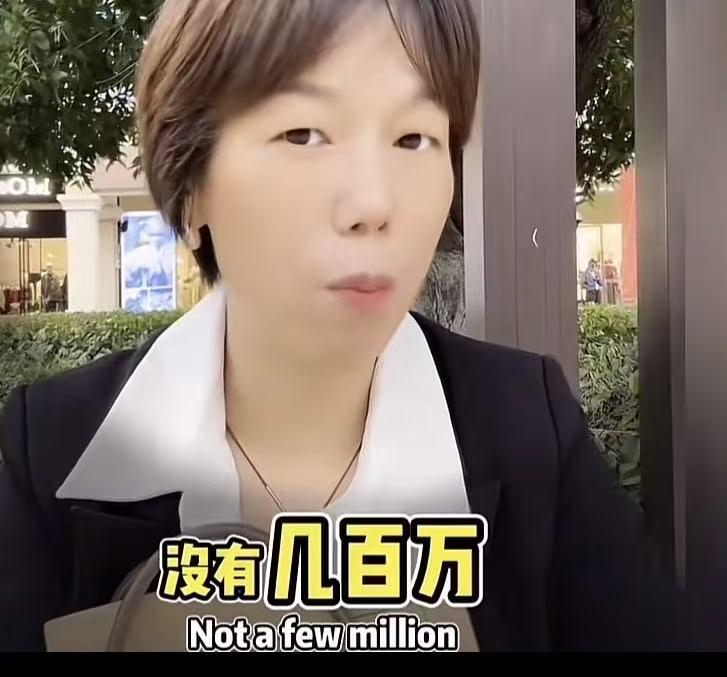

“要彩礼就是在卖女儿?那我反问你一句,我把我女儿好好养大,花的钱没有几百万,至少也有几十万吧?难道就值你那么区区几万块钱?我要的不是回本,是保障!彩礼呢从来不是买卖,而是女方婚前唯一能够握在手里的退路!” 彩礼——一面折射社会变迁与焦虑的三棱镜 近日,网络因一段“彩礼乃保障,非卖女之举”的言论而喧嚣不已。此语如石入水,激起千层浪,瞬间引发广泛关注与热烈讨论。那位大姐掷地有声的质问,说养大女儿花了家里几十上百万,要的几万彩礼不是想“回本”,而是女儿婚后万一有事的“唯一退路”,瞬间点燃了所有人的情绪。 这场争论早就超出了钱的范畴,它像一个开关,触碰到了我们这个时代关于婚姻、安全感和家庭关系最敏感的神经。与其忙着站队,不如把彩礼这事儿当成一面三棱镜,看看它到底折射出了我们心里哪些纠结和困境。 第一个侧面,是一杆失衡的天平。彩礼为什么会被看作是“保护伞”和“定心丸”?因为在父母的设想里,女儿未来可能要面对的风险太多了:万一男方变了心,万一因为生娃带娃丢了工作没了收入,这笔钱就是女儿能喘口气、不至于狼狈回娘家的底气。 话音方落,又一个声音陡然响起,带着几分质问:“那么,究竟由谁来保障男方的退路呢?”难道养育儿子所耗费的成本就不值一提吗?在家庭的付出与责任面前,养儿子的成本同样是沉甸甸的经济负担,怎可漠视其价值?说到底,这份保障为何非要向另一个家庭索要,而不是女儿自己或者娘家来提供? 这根本不是一个简单的“谁该出钱”的问题。它戳中的是,当社会层面的保障还不够给力时,女性在婚姻里可能面临的更大风险,就被简化成了一笔需要两个家庭在婚前清算的“安全押金”,责任就这样悄悄地失衡了。 第二个侧面,是那些被悄悄定了价的情感。当经济压力如重轭加身,诸事皆易与金钱牵扯关联,即便是神圣的婚姻,也难以挣脱这现实的枷锁,在金钱的漩涡中或也不免泛起涟漪。彩礼的数目,成了一个特别微妙的焦点,大家都在用它衡量感情、尊重,甚至是父母几十年的心血。 你看,这边张阿姨一样的父母们,一边掰着指头算养女儿花了多少钱,一边反复强调“我们真不是为了卖女儿”。她们想用这笔钱,证明女儿有多金贵,自家的门楣有多受尊重。 可传到另一边耳朵里,这听着就像一张账单,一种明码标价的交易。对方心里也憋着火:凭什么?金钱当真能购得爱情与尊重吗?爱情,是心与心的交融;尊重,是灵魂间的认可。这二者皆为无价,岂会被铜臭轻易沾染?我家的儿子难道就是白养的?更有少数人拿彩礼来攀比,硬生生把一份心意变成了压垮两个年轻人的负担。 当“爱不爱我”需要用一笔具体的金额来作答时,婚姻最根本的东西,可能已经被腐蚀了。这场钱上的来回拉扯,暴露出的是双方在关系里对经济和情感的双重不安。 第三个侧面,则是一种断裂的契约。彩礼纷争,实则是两种婚姻观念的激烈碰撞。在这场无形的较量中,不同的理念针锋相对,各自坚守着立场,凸显出观念差异下的矛盾冲突。老一辈父母觉得,女儿出嫁就像一棵树被移栽到新地方,生死难料,必须提前备足“养料”,这是传统的生存智慧,也和“嫁鸡随鸡”的旧有角色绑定。 但年轻人不这么想了。他们觉得结婚是两个独立的人,一起组建一个全新的小家庭。双方父母量力而行地帮一把是情分,但任何一方强制索取都显得不合时宜。 矛盾最激烈的地方就在于对“传统”的选择性继承。你要是按传统要彩礼,那对方可能就会按传统要求你“嫁过来就得伺候公婆”。彩礼在这里成了一个文化符号,大家争的已经不是钱,而是“婚姻到底是什么”、“家应该是什么样”的根本问题,背后是新旧价值观的激烈碰撞。 说到底,彩礼就是一面镜子,照出了我们对安全感的渴望,对情感被物化的恐慌,以及新旧观念交替时的茫然。 其实静下心来想想,无论哪一方,谁不希望婚姻的基石是两个人踏踏实实的理解、信任和扶持呢?与其在价码上反复撕扯,不如我们都多花点心思,想想怎么让女性在婚姻里能更有底气,也让家庭里的沟通多些坦诚,少些算计,好让婚姻最终能回归它本来的样子。