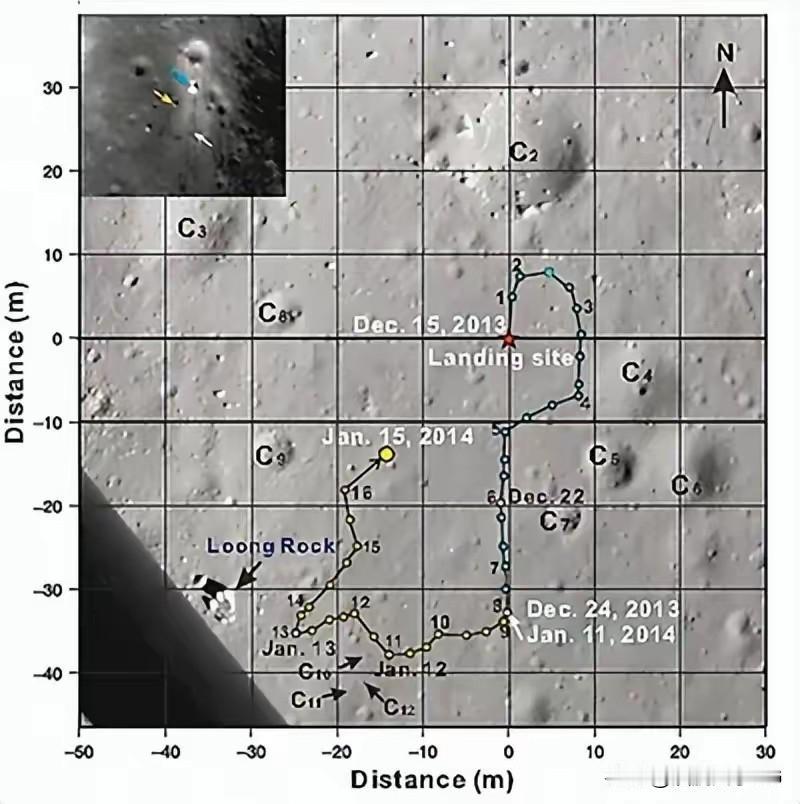

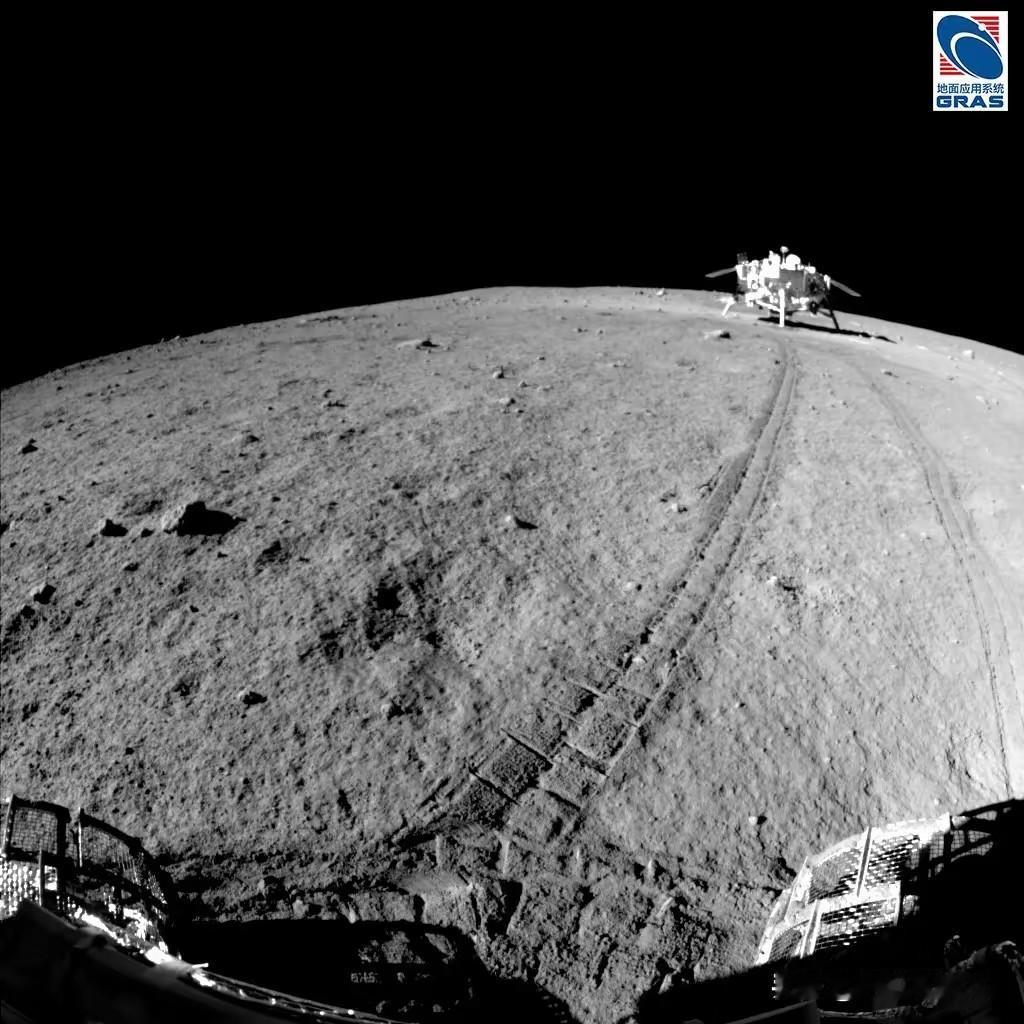

玉兔号突然“坏掉”,在月球只走 115 米,却挖出月球 43 亿年前秘密 玉兔号突然“坏掉”,在月球只走 115 米,却挖出月球 43 亿年前秘密 先得说清楚,“坏掉”这说法其实有点误会。2013年12月,玉兔号跟着嫦娥三号稳稳落在月球虹湾地区,它本来的设计寿命就只有3个月,说白了就是个“短期探测者”。可谁也没想到,这只“小兔子”硬是凭着科研团队的远程操控,在月球上扛过了28个昼夜交替,足足工作了972天,远超预期。它所谓的“坏掉”,是在工作后期遇到了月夜极低温度(零下180℃左右)和机械臂轻微故障,导致移动能力受限,并非彻底瘫痪——哪怕只能小范围活动,它搭载的测月雷达、红外成像光谱仪等设备,始终没停下探测的脚步。 为啥只走了115米?这可不是玉兔号“偷懒”。月球表面全是松软的月壤和大小不一的陨石坑,没有大气层保护,昼夜温差能达到300℃,任何一个小障碍都可能让探测器陷入困境。玉兔号每移动1米,地面控制中心的工程师都要反复计算路径,确保它不会陷入月壤,也不会被陨石坑卡住。而且它的任务不是“赛跑”,而是“精测”——每移动一小段距离,就要停下来用测月雷达向月球内部“扫描”,收集土壤和岩石的结构数据,这115米的每一步,都藏着精准的科学探测任务,比盲目走得远有价值得多。 真正让全世界瞩目的,就是它在这115米范围内挖出的“43亿年前秘密”。通过测月雷达的数据解析,科研团队发现,月球虹湾地区的月壤下方,存在一层厚度约5米的“玄武岩夹层”。更关键的是,对这层玄武岩的成分分析显示,它形成于约43亿年前——这个时间点,比之前国际上认为的月球岩浆活动停止时间,足足提前了10亿年。这意味着什么?月球在形成早期,内部的岩浆活动比人类想象的更活跃、持续时间更长,甚至可能和地球早期的地质演化存在关联。要知道,43亿年前地球还处于“冥古宙”,地表还被岩浆覆盖,而玉兔号找到的这层玄武岩,就像一份“月球远古日记”,帮人类重新梳理了地月系统的形成历史。 可能有人会问,就凭115米的探测,能确定43亿年前的事?这里就得提玉兔号背后的科研团队有多较真。为了验证数据准确性,他们把玉兔号传回的雷达图谱和阿波罗计划带回的月球样本数据对比,还结合了嫦娥三号着陆器的观测结果,经过反复校验才得出结论。而且玉兔号的红外成像光谱仪还检测出月壤中含有钛、铁、钙等多种矿物质,这些成分的分布规律,进一步佐证了月球早期岩浆活动的复杂性——这些发现,可不是靠“猜”,全是实打实的数据堆出来的。 更让人动容的,是玉兔号“带病工作”时的那些细节。2014年1月,第一次月夜来临前,玉兔号突然报告“机构控制异常”,机械臂出现故障。当时地面控制中心的工程师们连续熬了几十个通宵,通过远程编程调整它的工作模式,最终让它成功进入休眠。等到月夜结束,玉兔号重新唤醒时,工程师们在屏幕前看到它传回的第一组数据,有人当场红了眼——这哪里是一台探测器,分明是带着人类梦想在月球“坚守”的伙伴。后来哪怕它移动困难,团队还是让它充分利用搭载设备,完成了大量探测任务,直到2016年7月,它彻底停止工作时,传回的数据量已经远超设计指标。 现在回头看,玉兔号“只走115米”的争议,其实藏着对科学探测的误解。很多人觉得“走得越远成果越大”,可航天探测从来不是“距离竞赛”,而是“精度竞赛”。玉兔号用有限的移动距离,挖出了改写月球演化史的秘密,这比盲目穿越月球表面有意义得多。而且它的“超期服役”,也为中国后续的探月任务积累了宝贵经验——嫦娥四号能在月球背面着陆,嫦娥五号能带回月壤样本,都离不开玉兔号在虹湾地区验证的多项技术。 这只在月球上“慢走”115米的“小兔子”,从来不是“坏掉”的探测器,而是人类探月史上的“功臣”。它用有限的移动距离,打开了通往月球43亿年前的“时光隧道”,也让世界看到了中国航天人“精益求精、永不放弃”的精神。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。