湖北十堰48岁男子陈某驾车在路口引发事故,造成1人死亡、4人重伤、多人轻伤。警方经勘查后,并未按普通交通事故定性,而是以“以危险方法危害公共安全罪”将其刑事拘留。这起案件打破了很多人对“开车出事就是意外”的认知,背后的法律区别和安全警示,每个司机都必须搞懂。 一、事件还原:晚高峰的致命事故,定性藏关键 这事发生在10月22日下午5点半,正是十堰茅箭区文秀路与山东路交叉路口的晚高峰时段,路上行人和车辆都不少。突然一声巨响打破平静,陈某驾驶的车辆引发事故,现场一片混乱。 接到报警后,民警很快赶到现场,当场就控制了驾驶员陈某,同时紧急协助医护人员救治伤员。但让人痛心的是,其中一名伤者送医后抢救无效死亡,还有4人伤情较重(好在没有生命危险),另外多名路人受了轻伤。 10月25日凌晨,警方发布的警情通报里有句话特别关键:经现场勘查、视频回溯等侦查,查明陈某是“以危险方法危害公共安全” 。这可不是普通的“交通事故”认定,四个字的差别,意味着这事儿从“意外”变成了“故意或放任的犯罪行为”。目前陈某已被刑拘,案件还在进一步办理中。 二、法律拆解:不是所有车祸,都算“交通事故” 很多人看懵了:不就是开车出了事吗?为啥要按“危害公共安全”定罪?这里面藏着两个核心法律知识点,直接决定了案件性质和处罚轻重,必须掰扯清楚。 1. 两种定性的核心区别:主观是“过失”还是“放任” 普通的交通事故,大多是“交通肇事罪”,核心是驾驶员“过失”导致的,比如没注意观察、超速、酒驾等,主观上并不想发生事故。 而“以危险方法危害公共安全罪”完全不同,它要求行为人主观上是“故意”或者“放任危险发生”。警方这么定性,意味着证据可能显示陈某当时的行为是明知有危险,却不管不顾——比如故意冲闯人群、开“斗气车”连续别车、恶意撞车等 。上海高架“7分钟别车案”、广州“宝马出租车相撞案”,都是因为这种放任危险的行为,最终按这个罪名判刑的 。 2. 处罚天差地别:最高可判死刑 这两种定性的后果完全不是一个量级。 - 交通肇事罪:一般处3年以下有期徒刑;就算致人死亡,通常也在3到7年之间。 - 以危险方法危害公共安全罪:量刑起点就很高,尚未造成严重后果的都要判3到10年;像本案这样造成1死多伤的“严重后果”,可处10年以上有期徒刑、无期徒刑,甚至死刑。 简单说,普通车祸是“不小心犯错”,而危害公共安全是“拿别人的生命当儿戏”,法律自然不会轻饶。警方敢这么定性,必然是掌握了视频、证人等关键证据,能证明陈某的行为不是单纯的“过失”。 3. 哪些开车行为会触这个“重罪”? 别以为只有故意撞人才算,这些常见行为都可能踩线: - 开“斗气车”:为了泄愤,在马路上追逐、连续别车、突然变道逼停他人,危及公共安全。 - 酒驾/毒驾后疯狂行驶:明知自己状态不对,还在人群密集路段高速行驶。 - 故意冲闯公共场所:比如驾车冲撞路口、商场门口的人群。 - 车辆故障或争执后故意放任:比如明知刹车有问题还开,或者和人起冲突后故意开车“吓唬”对方却失控伤人。 三、网友热议:三类观点戳中驾驶安全痛点 这事儿一曝光,网友瞬间炸开锅,讨论的核心全是“开车的边界”问题: 1. 追问原因派:“到底为啥要这么开车?” 不少网友最关心的是陈某的动机:“48岁的人了,到底是斗气、酒驾,还是有别的原因?能让警方定这个罪,肯定不是简单的操作失误。”还有人说:“晚高峰那么多人,太狠心了,无辜的人就这样没了命。” 2. 支持严惩派:“这种行为必须重判!” 大部分网友都支持警方的定性:“早就该严管这种危险驾驶了,有些司机在路上跟开战斗机似的,根本不把别人的安全放眼里。”有网友举例:“上次遇到个司机别车三次,差点撞了行人,这种就该按危害公共安全算!” 3. 普法警醒派:“终于分清两种罪的区别了” 也有网友get到了重点:“以前总以为开车出事都是意外,原来故意作妖是重罪。这事儿给所有司机提了醒,情绪上头也不能拿方向盘撒气。”还有人说:“建议把这个案例放进驾照考试里,比单纯背法条管用多了。” 这起1死多伤的悲剧,给所有司机敲了最响的警钟:方向盘不是“情绪宣泄工具”,而是“生命责任阀”。不管陈某当时是出于什么原因,他的行为都让一个家庭破碎,多个家庭陷入痛苦,等待他的必然是法律的严惩。 对咱们普通人来说,记住两个底线:一是开车绝不能带“情绪”,路怒、斗气看似解气,实则是在拿自己和别人的生命赌命;二是分清“失误”和“放纵”的边界,有些驾驶行为看似是“不小心”,实则已经触犯了刑法。 不过话说回来,网友最关心的还是:陈某到底是因为什么具体行为,被认定为“危害公共安全”?你觉得日常生活中,哪些“危险驾驶”最该按这个罪名严惩?欢迎在评论区聊聊你的看法!

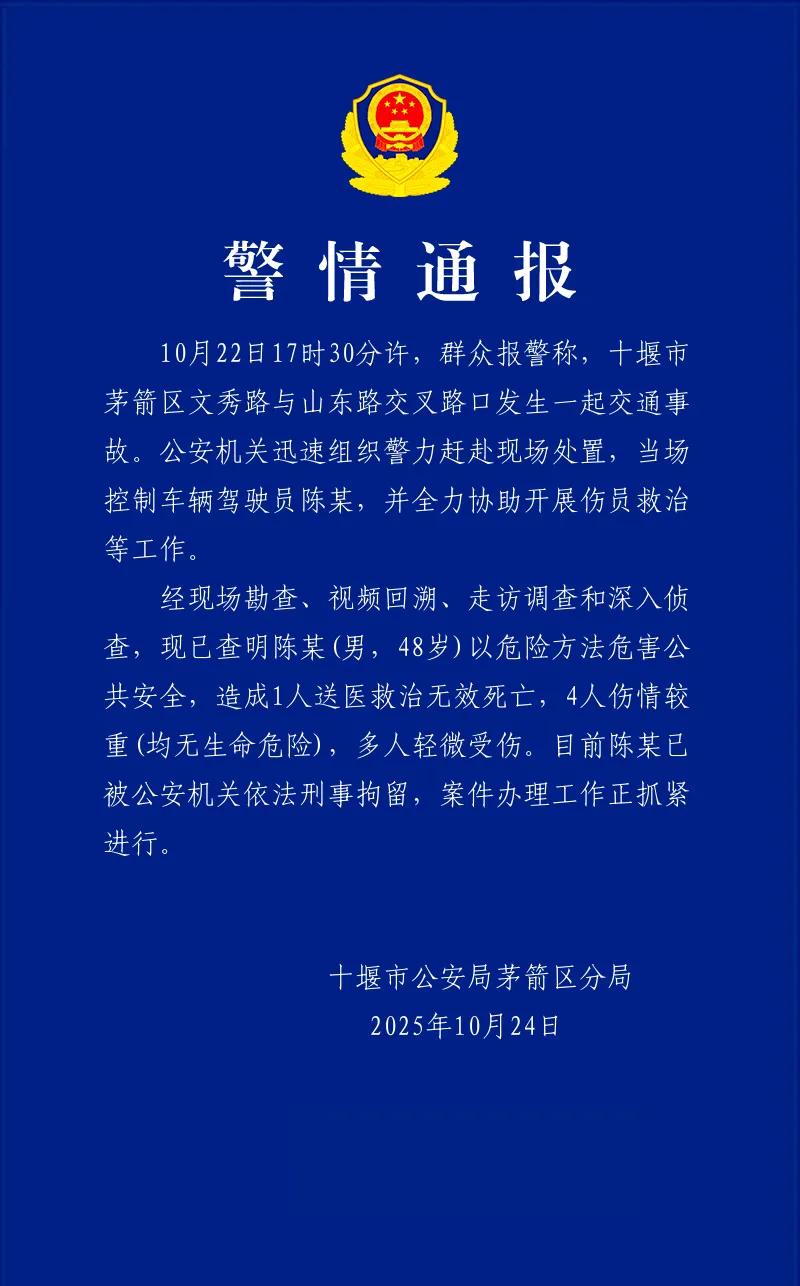

![千万别撞护栏哦[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12408334151228017375.jpg?id=0)