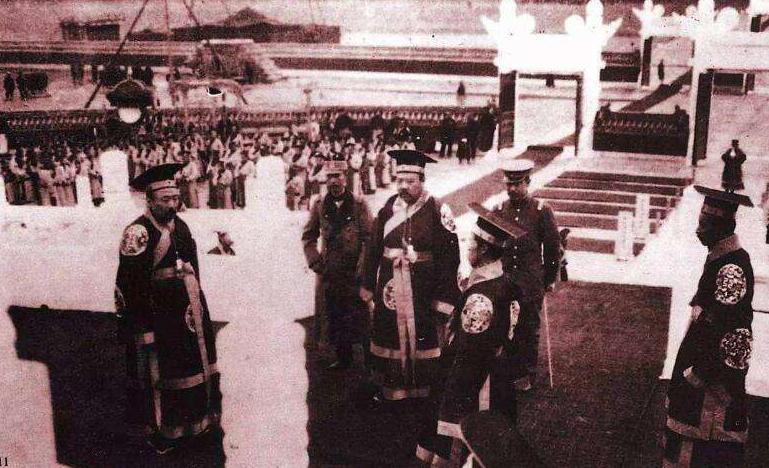

据袁世凯贴身侍卫陶树德回忆:袁世凯每天5点起床后,先喝鸡汤、牛肉汤开胃;7点左右吃一大碗小母鸡炖的鸡丝面和两个肉包,有的时候,一顿就吃十几个鸡蛋;之后每隔一小时就要喝人参茶,吃一碗鹿茸。 清晨五点,北洋政府中南海的院子还没亮透。侍卫陶树德推开门时,袁世凯已经坐在檀木椅上。桌上热气蒸腾,两碗鸡汤,一碗牛肉汤,一盘小笼包,香气混着药味弥漫。袁用瓷勺慢慢搅着,动作缓,神情稳。这不是普通的早餐,而是一场仪式。那碗鸡汤,是他每天“掌控世界”的第一步。 在北洋军中流传一句话:“袁宫早起先饮汤。”这事最早见于陶树德的回忆录。陶是袁的贴身侍卫,伺候了十多年,连主子的饮食节奏都能对上时辰。黎明刚破,他先端鸡汤,再备牛肉汤,接着是一大碗小母鸡炖的鸡丝面。袁吃得极快,却极讲究,一口汤、一口面、一块肉包。有人数过,光鸡蛋就能吃下十几只。喝完参茶,再抿一口鹿茸粉水,一天的权力机器才正式启动。 清末的权臣多信补。北洋气候干燥,袁嗓子又老出痰,御医劝他多喝汤。汤成了日常,也成了信仰。陶树德写得生动:袁的食桌上,从不缺鸡、人参、鹿茸三样。鸡补气,人参提神,鹿茸暖肾。每一样都让他觉得稳。外人以为这是口福,近臣却知这是一种焦虑。政务缠身、权势巨大,唯有食补能让身体服从命令。 1905年,袁掌直隶,掌北洋军。那年他住在天津小站,设小厨房三处,厨师分早、午、夜三班轮守。五点汤碗上桌,七点军务会议,十点必喝参茶。每天循环,像军令一样精确。侍卫若误了时辰,轻则记过,重则罚俸。袁常说“治国先治身”,身体稳了,朝局才稳。 几年后进京任内阁总理,饮食更讲排场。御医按时候诊,食材从直隶和山东两地空运。那时他已发福,腰围惊人。有人劝少吃补品,他听完摇头。文件批阅、密电传阅、政务纷扰,都在这口汤里化解。中南海怀仁堂的早晨,鸡汤香气经常飘到湖面,被风一吹,顺着水波传到对岸。 1912年登上总统宝座,袁把“养生”当成治国的一部分。中南海的御厨由三人升至七人。膳单分时刻制定,每隔一小时必须喝参茶。参是上等东北人参,煮出来的颜色比茶还淡,却带着苦。袁喝得习惯,茶碗常不离手。那年他还添了“午间养气汤”,由鹿茸和鸽蛋炖成,一口下去温热入喉。 权力越大,身体越重。1915年,称帝风波在外燃起,内阁的奏折堆得像山。袁坐在大理石书桌前,腰酸背痛。御医劝他节食,他反问一句:“国事繁多,身体怎能空着?”那天午后,他连喝三碗鸡汤,眉头依旧紧。参茶照旧一小时一碗,夜里灯未灭,补品盒堆满案头。陶树德后来感叹:“大人爱鸡汤胜过江山。” 袁的养生法看似平静,内心却藏着争斗的影子。北洋军阀间暗流涌动,外有列强,内有革命党。袁表面镇定,每一碗汤都像给自己打气。御厨记得清楚,他喝汤前总闭眼片刻,那不是享受,是在压抑心火。身体需要安抚,权力更需要安抚。 当年的北京谣言多,说袁“靠鸡汤续命”。有人见他出席典礼时脸色泛红,误以为身体康健。其实医官报告里早写着“气血不调、肾虚水肿”。他不信,仍让人参、鹿茸堆满寝室。陶树德回忆:总统病重那月,御医进出频繁,补汤味弥漫得连窗外的树叶都沾了腥香。 1916年春,风声骤变。帝制失败,政局动荡,袁夜不能寐。汤依旧喝,人参依旧煮,鹿茸依旧炖。身体却越来越撑不住。六月初,他卧床不起。案头仍放着那只青釉汤盅,盖子半掀着,汤已凉。侍卫想收走,被止住。那天夜里,中南海灯光未灭,晨曦来临时,传来噩耗。袁世凯病逝,享年五十七岁。 医官的记录简单:尿毒症、心力衰竭。御医补充一句“纵食浓补,耗血损肾”。陶树德跪在床前,看到一箱箱未开的鹿茸、燕窝、人参。那一刻,侍卫才明白,主子补的不是身体,是不肯放下的掌控欲。 袁的饮食传说此后广为流传。民间笑谈“袁世凯靠鸡汤治天下”。学者后人查阅档案,发现陶树德、刘凤山等侍从回忆高度一致,内容多有印证。学者唐德刚在《袁世凯传》中指出,这些补品习惯并非奢靡,而是北洋官僚文化的写照——身体被当作政权的支柱。 近年《北京日报·史海钩沉》曾专文考证,称袁的饮食制度与清末“养生政治”息息相关。官僚以补品稳情绪,以汤药定心神,是那个时代特有的心理防线。文章写道:“权力盛时饮汤养志,权力衰时饮汤自安。”这句话精准刻画出袁的处境。 百年过去,鸡汤早凉,故事仍热。有人笑他贪吃,有人叹他焦虑。无论如何,那碗鸡汤不仅是养生配方,更像一个时代的隐喻。权势滚烫,欲望炙热,终究难敌生命的清晨与暮色。体的成长。