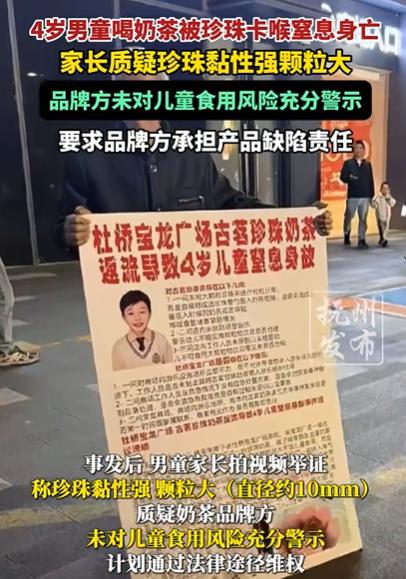

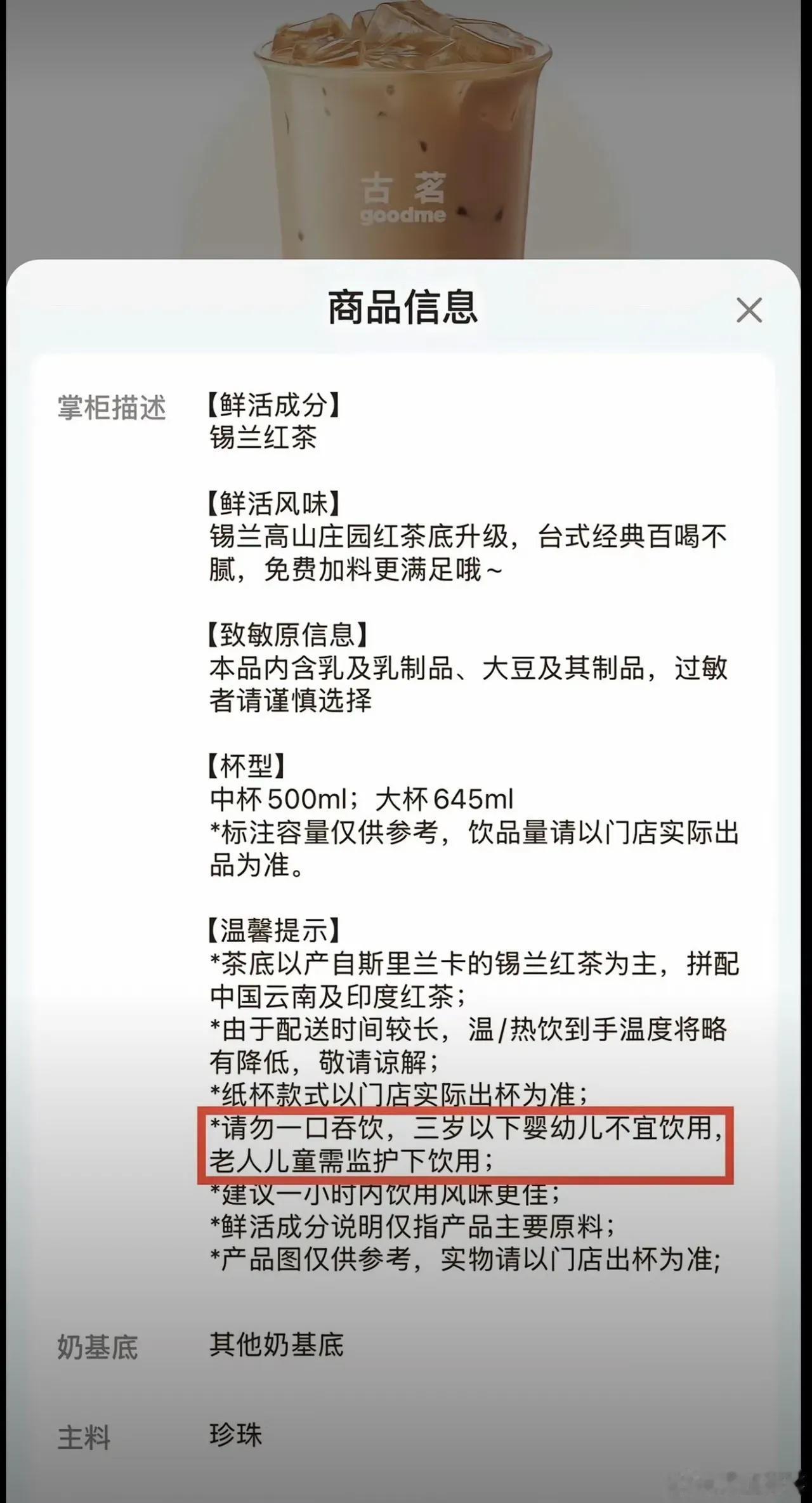

浙江一爸爸给4岁儿子买奶茶喝,然后又带他去玩蹦床,结果,儿子被珍珠卡喉窒息身亡,结果,家长不反思自己,反而质疑珍珠黏性强颗粒大,品牌方未对儿童食用风险充分警示,要求品牌方承担产品缺陷责任,计划通过法律途径维权! 一个寻常的下午,时间定格在10月19号3点49分之后。在浙江台州杜桥镇宝龙广场三楼,游乐场的喧闹声中,一个4岁男孩的生命在蹦床的一角,被几颗珍珠奶茶里的“珍珠”悄然画上了休止符。 这绝非一记孤立无援的警钟。它仿若在广袤暗夜中骤然炸响,以振聋发聩之势,警醒着人们莫对潜在危机视若无睹,需即刻警觉起来。我们不应只简单地追问谁的责任最大,而是要去解剖那个完整的、导致了灾难的链条,看看那些被所有人忽视的“安全缝隙”。 我们先看看那杯奶茶。父亲在网上小程序下了单,朋友代为取回,整个过程孩子都没露面,店员自然无从得知饮用者是一个幼儿。杯身上和小程序页面并非没有警告——“三岁以下婴幼儿不宜饮用,老人儿童需在监护下饮用!”——但这些文字,在飞快的数字化消费流程中,显得那么无力。 它变成了一种被动的告知,而不是有效的沟通。这份警告就这样被悬置了。而那直径约8毫米的珍珠,质地黏滑,一旦被吸入孩子小拇指般粗细的气管,就像医生说的那样,成了一个难以咳出的“橡胶塞”。父亲事后拍视频展示粘在杯底的珍珠,但这belated的证明,已唤不回什么。 再来看监护。父母当然在场,但物理上的“在场”,并不等于有效的“监护”。这是一个巨大的区别。家长做出了一个三连错的选择:给4岁的孩子买这种公认的高风险食物;设法将它带进了明令禁止饮食的游乐场;最后,竟允许孩子在蹦床上剧烈运动时饮用。 每一个选择,都让风险指数级飙升。运动时,人的气管会扩张,食物被吸入的概率大大增加,这是常识,却被忽略了。当窒息发生时,母亲拍背、父亲用手去抠喉咙,这些都是慌乱下的错误操作。虽然母亲在奔跑求救中尝试了海姆立克法,但宝贵的黄金时间已经流逝。 最后,是那张失灵的商业安全网。游乐场“禁止饮食”之规,如今俨然沦为一纸空文。本应令行禁止,却未能拦住那杯肆意现身的奶茶,规则的威严在这杯奶茶面前,似已悄然消解。此乃预防环节的首度失守。这一状况如堤坝初现裂隙,若不及时补救,后续恐生诸多隐患,亟待重视并采取措施加以修复。更可怕的是,意外发生后,工作人员面对求助,坦言自己不会急救,无人上前施以援手。 这意味着,这个充满孩子的场所,其应急预案几乎是空白的。员工培训缺失,让所谓的安全保障形同虚设。家属把商场也列为指责对象,直指其缺乏应急预案,这暴露了整个商业体在突发医疗事件响应机制上的脆弱。 悲剧的链条,就这样由黏滑的珍珠、被漠视的常识和失守的规则,环环相扣而成。网络上,指责家长的声音铺天盖地,而家长则把矛头对准了商家。但这场“甩锅”大赛毫无意义。 真正的教训是,儿童安全是一张需要社会各方共同织密的网。从奶茶店的提醒方式,到家长的监护细节,再到公共场所的管理和应急能力,每一环都不能掉链子。与其争论谁的锅更大,不如所有人先低头看看,自己脚下是不是也有一个需要堵上的安全漏洞。