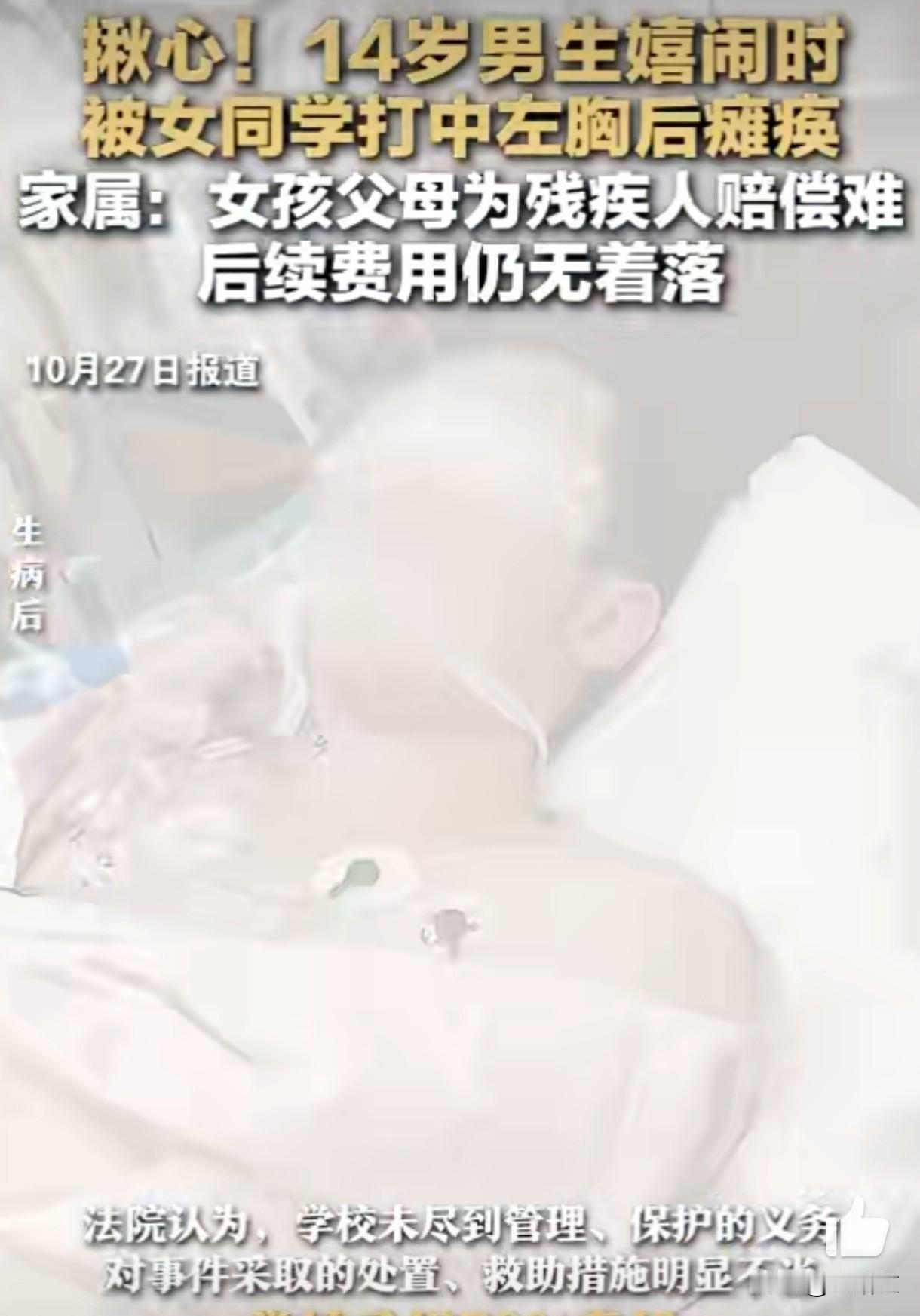

14岁男生嬉闹时被女同学打中左胸后瘫痪 家属:女孩父母为残疾人,后续费用无着落 谁能想到,课间十分钟的玩闹会变成一辈子的噩梦。男生小宇(化名)今年刚上初二,在县城中学里是出了名的“运动迷”,每天放学都要拉着同学打半小时篮球,书包里总装着护腕,说要保护好手腕将来当体育生。事发那天是周三上午第二节下课,他和几个同学在教室后门玩“闹着玩”的推手游戏,女同学小欣(化名)也凑过来,笑着想把小宇从门边推开——没人料到,小欣的手肘刚好撞在小宇左胸靠近肋骨的位置,小宇“哎哟”一声就蹲了下去,脸色瞬间发白。 一开始大家以为是小宇“装疼”,还笑着催他起来,可他蹲在地上半天没动,手捂着胸口说“喘不上气”。班主任闻讯赶来时,小宇已经站不起来了,扶他的时候发现他腿在发抖,赶紧联系校医,又通知了双方家长。校医初步检查后说情况不对,建议立刻送县医院,可县医院做了CT后,直接让转去市里的三甲医院——医生说,外力撞击导致小宇胸椎第5节压缩性骨折,神经受损严重,下肢已经失去知觉,能不能恢复要看后续治疗,但“瘫痪风险很高”。 小宇妈妈赶到医院时,儿子已经被推进了抢救室,她攥着医生递来的诊断书,手抖得连字都认不清。“我早上送他上学时,他还说晚上要吃我做的红烧肉,怎么半天就成这样了?”后续半个月,小宇做了两次神经修复手术,光手术费就花了12万,这些钱里有8万是家里凑的积蓄,4万是向亲戚借的。医生说,术后康复至少需要一年,每个月的康复训练费、药物费要3万多,还不包括可能需要的辅助器具费用,“保守估计,后续至少要50万才能维持基本康复”。 更让小宇家犯难的是小欣的家庭情况。小欣爸妈都是残疾人,父亲小时候得了脑瘫,走路需要拄双拐,母亲是小儿麻痹症患者,只能靠轮椅行动,家里唯一的收入是父亲在社区门口修鞋赚的钱,每个月也就两千多,还得供小欣和弟弟上学。小欣妈妈第一次去医院时,手里攥着一个布包,里面是凑来的5000块钱,眼泪直流:“不是我们不想赔,是真的拿不出钱,我们连自己的药费都要省着花。”小宇家人看着小欣妈妈的轮椅,也没法说重话,可看着病床上连翻身都需要人帮忙的儿子,又不知道未来的费用该从哪来。 学校这边也有自己的说法,校长在双方家长沟通时表示,课间嬉闹是学生自发行为,老师不可能时刻盯着每个学生,学校会承担部分人道主义援助,大概5万元,但“这已经是学校能调动的最大资金了”。小宇爸爸去找过当地的法律援助中心,律师说,根据《民法典》第一千二百条,限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害,学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的,应当承担侵权责任。但要认定学校“未尽到职责”,需要证明学校没有开展过课间安全引导,或者现场没有老师及时制止危险行为,“目前来看,学校的责任认定比较难,主要责任还是在双方学生,但小欣家经济困难,执行起来也麻烦”。 现在小宇已经转到了康复医院,每天要做针灸、电刺激和肢体训练,他以前能轻松摸到篮球框的手,现在连握力器都握不紧,有时候训练累了会哭,问妈妈“我还能打篮球吗”。小宇妈妈只能忍着眼泪说“能”,转过身就去跟亲戚打电话借钱,可亲戚们也都有自己的难处,最近一个月只借到了1万多。小欣也没来过医院,据说她自从事发后就没怎么说话,上课总走神,小欣妈妈说“孩子心里也难受,可我们实在没脸再去打扰小宇家”。 让人揪心的是,这种校园意外并非个例。去年邻县就发生过类似的事,两个学生玩跳绳时,一个被绳子绊倒导致骨折,最后因为对方家庭贫困,费用全靠受伤学生家自己承担。可为什么明明是“无心之失”,最后却要让受害者家庭独自扛下所有压力?是学校的安全教育不到位,还是我们对未成年人意外后的保障机制太薄弱? 小宇的体育生梦想可能要碎了,可他的康复之路才刚起步。50万的费用对普通家庭来说都不是小数目,更别说小宇家已经借遍了亲戚。小欣家的困境也让人同情,不是不愿负责,是实在没有能力。那么,在这种情况下,除了双方家庭和学校,社会层面能不能有更多帮助?比如未成年人意外保险的覆盖范围能不能更广,或者有没有公益组织能介入提供援助? 校园本该是最安全的地方,可一次课间嬉闹就改变了两个孩子的人生。我们总在说“安全第一”,可到底该怎么做,才能避免这样的悲剧再次发生?是让孩子课间只能坐在座位上,还是让学校建立更完善的安全监督和意外应对机制? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。