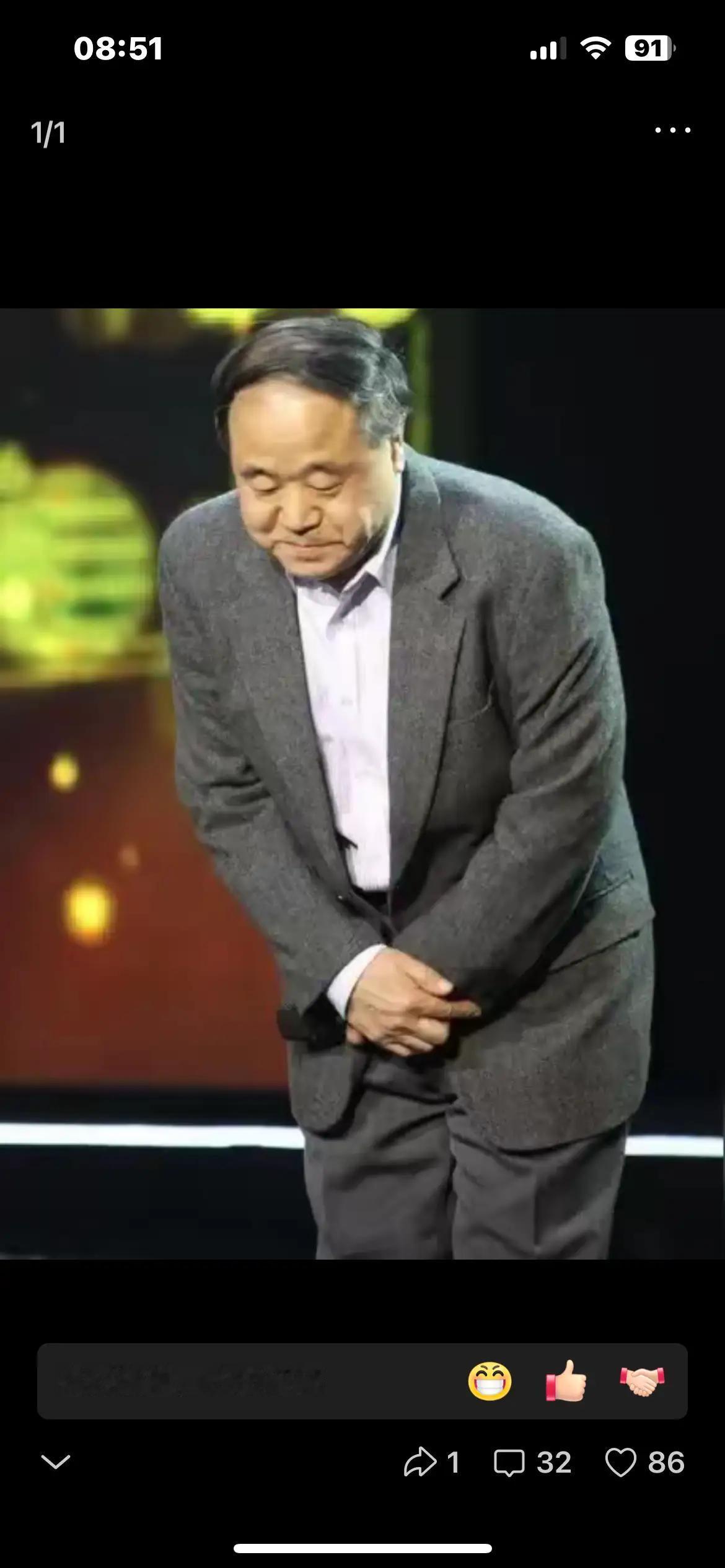

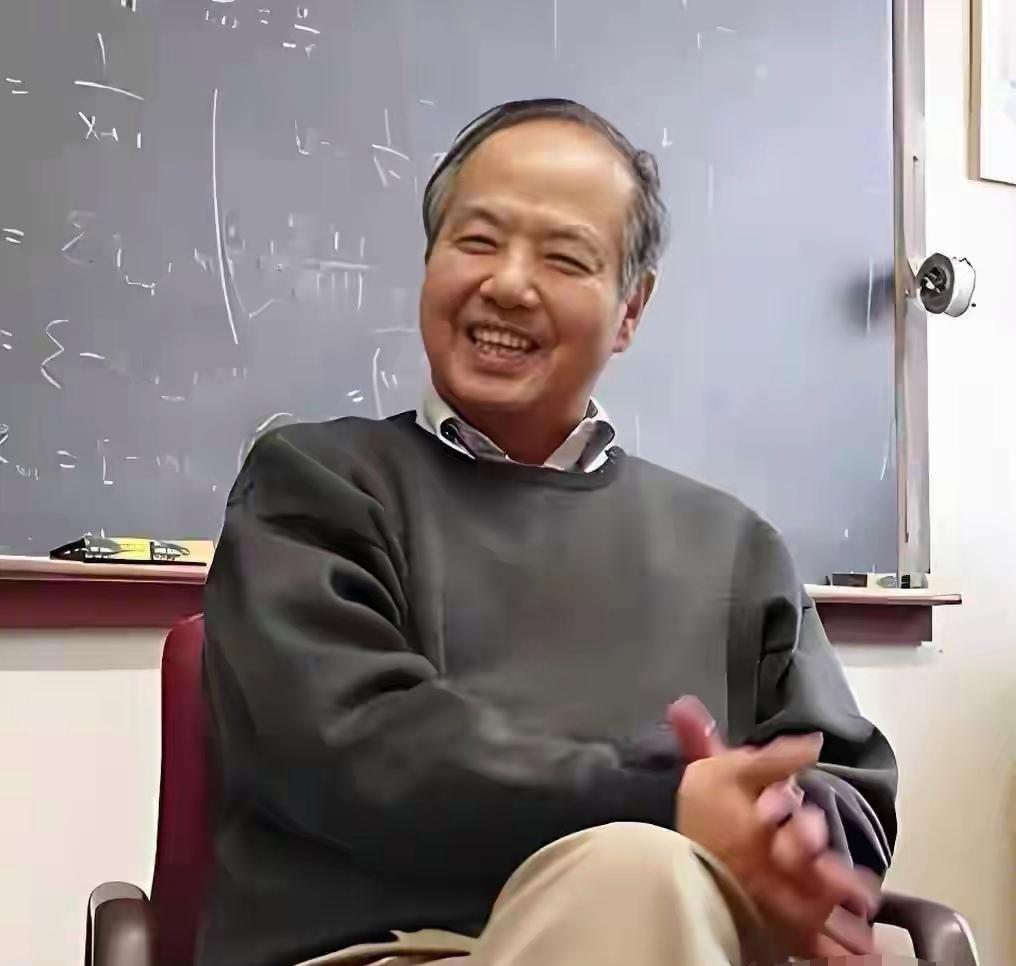

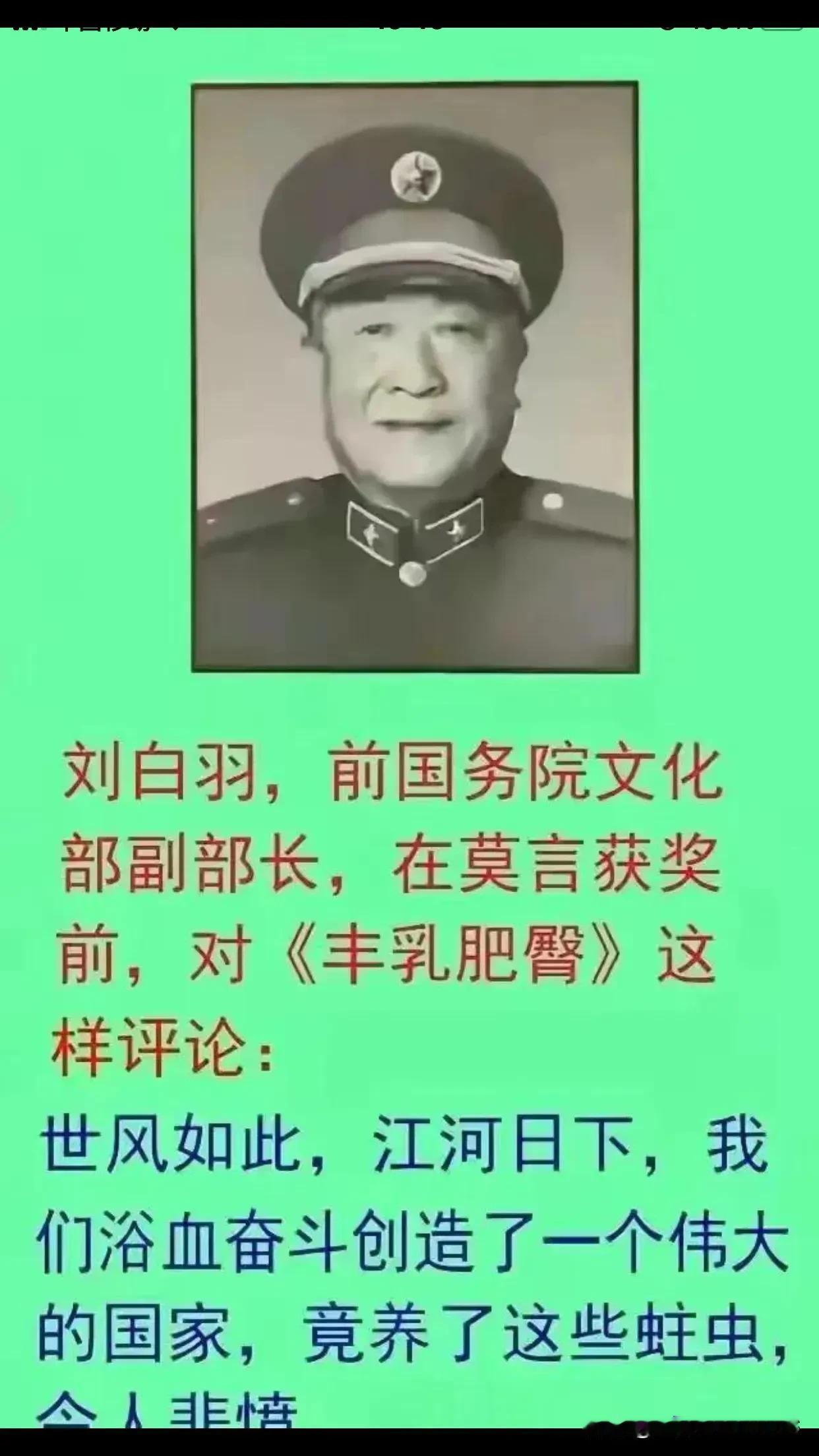

换老婆就能更幸福?莫言把750万诺贝尔奖金全交给只读过三年小学的妻子杜勤兰,45年没换枕边人。 莫言是中国第一位获得诺贝尔文学奖的作家,名声很大,可他并没有像有些人那样,成名后就换掉原来的妻子。 莫言和杜勤兰是山东高密同乡,认识时两人都还没走出乡土。那时候莫言刚高考落榜,天天扛着锄头在地里干活,晒得黢黑,手里却总揣着本旧书,歇脚时就蹲在田埂上读。 杜勤兰比他小几岁,没读过多少书,却总被他这股“不务正业”的劲头吸引——村里年轻人都想着多挣工分,只有莫言愿意花时间琢磨文字。 媒人上门说亲时,杜勤兰没犹豫,她跟家里人说:“这人踏实,心里有东西,以后不会差。” 结婚没几年,莫言就去部队当兵了。那时候交通不便,他一年回不了一次家,家里的事全压在杜勤兰肩上。 白天要下地挣工分,晚上得照顾年迈的公婆,孩子半夜发烧,她一个人背着往卫生院跑,路上摔了跤也不敢哭,怕吵醒熟睡的老人。 莫言在部队里想写东西,写信回家说想寄些手稿回来让她帮忙收着,杜勤兰就把家里的木箱腾出来,垫上旧棉花,把手稿整整齐齐码在里面,逢年过节翻晒时,都要洗干净手才敢碰。 后来莫言开始发表作品,名气慢慢大了,经常要去外地开会、采访。 有人劝杜勤兰:“你也跟着去见见世面,别总在家待着。”她却摇头,说家里离不开人,公婆要照顾,孩子要上学,莫言在外跑已经够累了,她得把家守好,让他没后顾之忧。 有次莫言在外地得了奖,主办方要邀请家属,他特意打电话让杜勤兰来,她却在电话里说:“你好好领奖就行,我在家给你炖着排骨,回来就能吃。” 2012年莫言得诺贝尔文学奖的消息传回来时,杜勤兰正在菜市场买菜。有人跑过来跟她说“你家莫言得大奖了”,她愣了半天,只问了句“那他啥时候能回家吃饭”。 后来750万奖金打到账户上,莫言没多想就把银行卡交给了杜勤兰,说:“家里的事一直是你管,这钱也该你拿着。” 杜勤兰没乱花,只是把钱存了起来,依旧每天去菜市场砍价,回家给莫言做他爱吃的韭菜盒子,连家里的老房子都没想着换——她说“住惯了,换地方莫言写不出东西”。 有人问过莫言,为啥成名后不换个“更般配”的妻子,毕竟身边不少人都这么做。莫言当时没说啥大道理,只说:“我最穷的时候,杜勤兰没嫌弃我;我写东西写得发疯,她没抱怨过;我常年不在家,她一个人撑起家,没让我操过心。 这日子不是靠换老婆过好的,是靠两个人一起扛过来的。”他还说,自己写的那些乡土故事里,很多女性角色的影子都来自杜勤兰——那种坚韧、朴素,还有对家的执念,是他在书里写不尽的。 这些年莫言不管去多远的地方,每次回来第一件事就是找杜勤兰,跟她说路上的见闻,说遇到的人。杜勤兰听不懂那些文学圈的事,就坐在旁边听,偶尔插一句“路上冷不冷”“吃没吃饱”。 有次莫言在书房写东西,写得累了出来,看见杜勤兰在客厅缝他的旧棉袄,就问她“怎么不买件新的”,她抬头笑了笑:“这件暖和,你以前冬天写东西总穿它,缝补下还能穿。” 现在总有人觉得,日子过不好是因为身边人不对,换个伴侣就能幸福。可莫言和杜勤兰的日子告诉人,幸福从来不是找个“更优秀”的人,而是两个人在苦日子里不放弃,在好日子里不张扬,把平凡的日子过成彼此的依靠。 杜勤兰没读过多少书,却懂莫言最需要的是什么;莫言成了大作家,却没忘了是谁陪他走过最难的路。 真正的婚姻,不是看在外的匹配度,而是看心里的归属感。你穷的时候有人陪,你富的时候有人守,这样的日子才叫幸福。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。