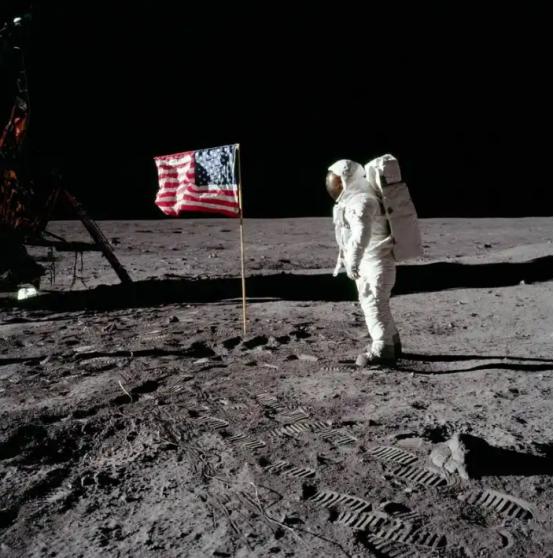

为什么美国五十年前还能登月,而现在却不搞了?说句不好听的,不是现在搞不了,而是当年登月本来就是为了冷战政治任务硬砸钱,现在谁还愿意当冤大头烧这个钱?也有人说,这其实美国惯用的手段,把对手国家拖着搞高科技攀比,耗尽对手国家的国力,前苏联就是很好的例子。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 说句实在话,美国当年之所以能够登月,根本原因并不是科学家们一时的热情,也不是民众的梦想,而是冷战政治的强烈推动下,美国政府愿意把钱像烧纸一样砸进去。 如今,这种政治紧迫感消失了,再加上庞大的经济成本和社会共识下降,美国自然没有理由像上世纪六十年代那样“拼命登月”。 回顾历史,事情的起点可以追溯到1961年。当时的美国正处在冷战高峰期,苏联在科技领域连连取得突破,让美国坐立不安。 1957年,苏联成功发射世界上第一颗人造卫星“斯普特尼克一号”,让全世界看到,一个对手国家竟然能够掌握超越常识的技术能力;仅仅四年后的1961年,苏联航天员尤里·加加林绕地球一周,实现了人类历史上第一次进入太空。 这一系列事件,让美国政治圈里的人彻底慌了:如果不快速追赶,国家威望和国际话语权将被对手彻底压制。于是,肯尼迪总统站了出来,他在1961年向国会明确宣称,美国将在十年内实现载人登月。 他的演讲中充满了激昂的政治色彩:“我们选择去月球,不是因为它容易,而是因为它困难。”这句话在当时不仅是技术宣言,更是政治宣言——登月不是为了探索未知,而是为了在冷战中抢占主动权。 阿波罗计划由此启动,但它的动力几乎完全是政治驱动,而非科学兴趣。美国政府为了完成这一任务,不惜投入前所未有的巨额资金。NASA的预算在登月计划最紧张的时期曾一度占到联邦预算的4.5%,按今天的价值估算,相当于两千多亿美元。 整个国家几乎动员起来支持这一任务:无数工程师、科学家、技术工人被吸纳进入航天工业体系,航空、电子、材料等多个行业都被迫为登月计划让路。 整个美国经济、教育、科研体系都在为一个目标服务——尽快把人送上月球,并在全球面前宣布自己是太空强国。 可以说,那是一种几乎疯狂的国家动员,短期内把所有资源集中在一件事情上——冷战政治让登月任务变成了国家命令,谁反对谁就是落后。 1969年,阿姆斯特罗姆和奥尔德林成功踏上月球,这一刻不仅是科技奇迹,更标志着美国在冷战中的一次重大胜利。苏联在太空竞赛中第一次被压制,美国在政治、科技、军事实力上的威慑力瞬间提升到了顶点。 这时,阿波罗计划的政治紧迫性彻底消失了:冷战的压力缓解,民众的关注点转移,美国国会随之大幅削减NASA的预算,把原本占到联邦预算4.5%的支出压缩到不足0.5%。随着资金的骤降,大量航天工业体系和技术人才开始流失。 曾经被全社会调动起来支持登月的力量,一夜之间分散开来,很多高端技术项目被迫中止,科学家和工程师们纷纷转行或进入商业领域,原本为载人登月建立起来的技术链条出现断档。 简单来说,当年的成功很大程度上依赖于“政治逼迫+巨额投入+全国动员”,而这种条件一旦消失,想再复制那个奇迹就变得不现实。 而今天,美国再想像当年一样轻松登月,更是难上加难。首先,战略环境已经不同。冷战时期,美国与苏联的对抗构成了明确的“敌我逻辑”,登月意味着国家威望和技术优势;如今,美国虽然仍然是全球航天技术领先国家,但没有像苏联那样迫在眉睫的竞争压力。 中国在航天方面确实在追赶,但对于美国的社会共识和政治紧迫性来说,还不足以触发“全民动员”的状态。 美国的航天体系经历了多次商业化和民用化改造。NASA不再是唯一主导力量,SpaceX、蓝色起源、波音等商业公司成为航天活动的主力军。 现代航天更多追求务实的经济效益和长期可持续发展,而不是单纯为了政治象征去烧钱。 再加上技术门槛提升,现代载人登月需要比当年更复杂、更安全、成本更高的系统设计——五十年前,人类敢于冒险去登月,是因为政治压力和国家资源让风险成本可以被忽略;现在,这种条件早已不复存在。 还有一个因素不容忽视,那就是社会心理和舆论环境的变化。六十年代,美国民众在冷战氛围下对登月充满热情,几乎全社会都在为这一目标狂欢;而今天,社会节奏加快,人们的关注点分散,政治象征性的科技行动不再能获得同样的全民共识。 政府如果再投入几千亿美元去送人上月球,舆论很可能质疑资金的必要性和收益回报,这在民主政治环境下直接影响政策决策。 换句话说,当年的“全社会共识+国家意志+政治压力”组合,今天已经不可能复制。