关于中文的起源与发展,分析为全面地概括了关键节点和学术共识!

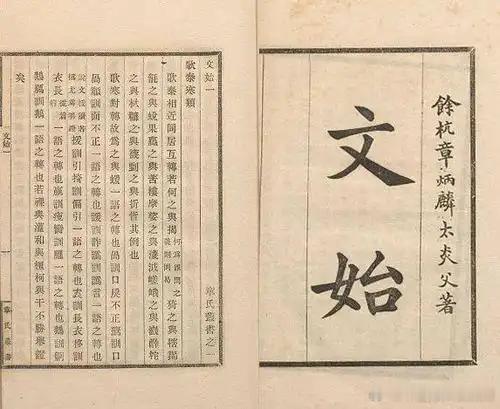

一、名称与定型

"中文"得名于秦朝:

秦代(前240年)是中文发展的重要阶段,小篆成为主流书写形式,奠定了现代文字的基础结构。"中文"一词虽后世才明确指代中华文字体系,但秦代的文字统一和规范化确实为"中文"作为官方通用文字体系提供了历史依据。

更早的称谓:

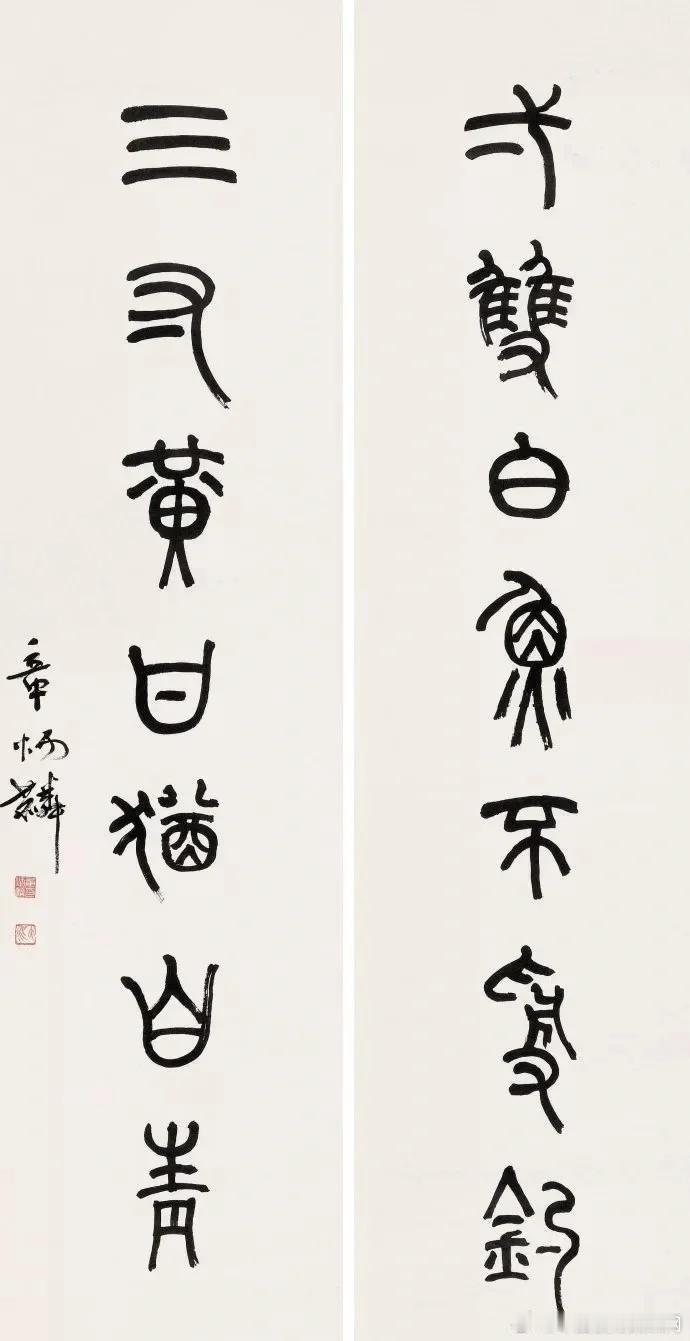

先秦时期中文被称为"书""文"或"字",如《左传》"书以言志","文"与"字"连用("文字")始见于秦代文献。

二、符号起源的考古证据

新石器时代符号:

贾湖刻符(前6600年):龟甲上的刻画符号(如"目""日"形),可能与占卜或记事相关,但未形成系统。

双墩刻符(前7000年):安徽蚌埠遗址的600余种符号,部分与甲骨文存在形态关联(如"网""鱼")。

半坡陶符(前4800年):仰韶文化的几何符号,功能可能为标记所有权或简单记事。

争议点:这些符号是否属于文字雏形?学界普遍认为其缺乏系统性,更接近"前文字"阶段的原始记事符号。

传说与考古的界限:

伏羲八卦(约前5000年)属神话传说,无实物证据;而良渚文化(前3300年)的陶器符号已出现复杂组合,可能具有表意功能。

三、体系形成的关键节点

商代甲骨文(前1600年):

已释读约1500字,涵盖祭祀、战争、农事等内容,六书(象形、指事、会意、形声、转注、假借)造字法完备。

存在"多源融合"特征:部分字形吸收自更早的刻画符号(如"山""水"),但整体为系统化文字。

西周金文(前1046-771年):

青铜器铭文(如毛公鼎)字形规整,出现长篇记事,语法结构接近口语,标志中文从占卜工具转向社会记录。

秦代小篆(前221年):

秦商国"书同文",统一六国异体字,小篆成为首个全国标准字体。

四、学术共识与争议

自源文字的唯一性:

中文是唯一延续至今的自源文字(苏美尔楔形文字、埃及圣书字均已消亡),其"以形表意"的核心特征未变。

"多源-融合"假说:

张光直等学者提出,中文可能融合了不同地域的原始符号(如山东大汶口陶符、长江流域良渚符号),最终在商周时期整合为体系。

成熟文字的标准:

学界通常以"能完整记录语言"为成熟文字标志,甲骨文已满足此条件,而新石器符号仅能视为"文字前身"。

五、补充建议

区分功能与体系:

新石器符号可能用于计数、标记或巫术,但缺乏语法关联;甲骨文则具备"形-音-义"结合的系统性。

跨学科证据:

分子人类学研究表明,华夏语系人群的迁徙与中文扩散可能存在关联(如仰韶文化→龙山文化→二里头文化)。

国际视角:

对比其他古文字(如玛雅文字),中文未因语音变化彻底改变字形,形成"超方言"特性,这也是其延续的关键。

总结

中文的起源是"连续性与变革性"的结合:从贾湖刻符到甲骨文,经历了约5000年的渐进发展;秦代统一后,虽字形演变(篆→隶→楷),但核心逻辑未变。这一过程体现了集体智慧与文化融合,而非单一发明。

…