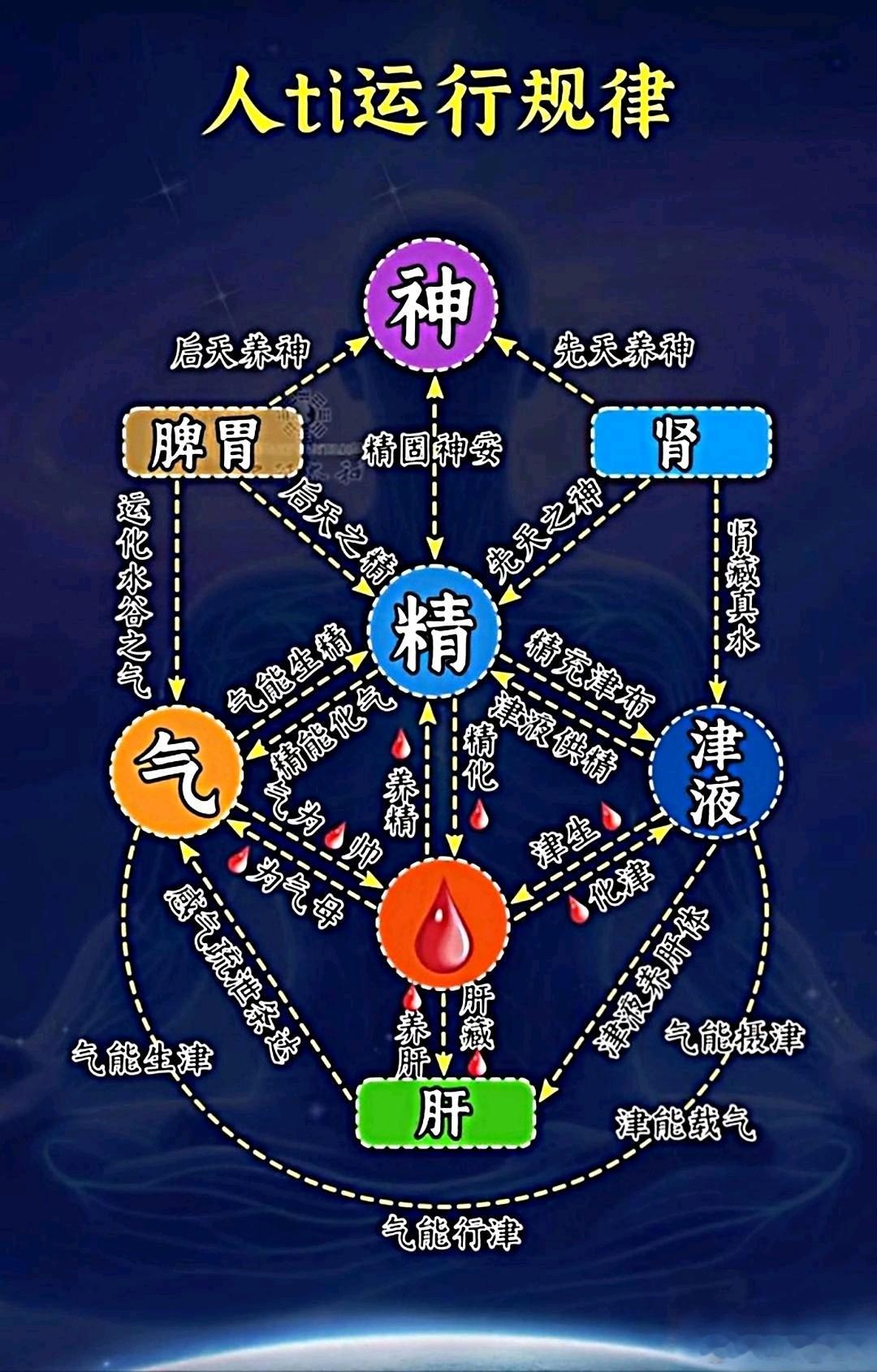

黄元御《四圣心源》核心思想

黄元御(1705-1758),名玉路,字元御,一字坤载,号研农,别号玉楸子,是清代独具特色、影响深远的一位医学大家。他的理论体系完整而独特,以其“崇阳卑阴,重中气,主升降” 的核心思想而闻名,在中医史上独树一帜。

核心理论框架

黄元御的理论建立在深刻研究《黄帝内经》、《伤寒论》、《难经》等经典的基础上,尤其尊崇黄帝、岐伯、越人(秦越人,即扁鹊)、张仲景为“四圣”,其代表作《四圣心源》便是其学术思想的集中体现。

他的理论可以概括为以下几个核心要点:

1. 中气为轴,升降为轮——土枢四象,一气周流

这是黄元御理论最核心、最著名的模型。他将人体的生理活动比喻为一个不停运转的车轮。

· 中气(脾胃)为轴:中气指的是脾胃之气,尤其是脾阳。黄元御认为,脾胃位于人体中焦,是全身气机升降的枢纽和动力来源。脾主升清(将精微物质上输于心肺),胃主降浊(将糟粕下行)。这个“轴”一旦运转有力,全身的气血循环就有了动力。

· 一气周流:人体内是一团无形的“气”,这团气在“中轴”(脾胃)的带动下,如环无端地循环运动,称之为“一气周流”。

· 土枢四象:在“一气周流”的过程中,气在不同的脏腑位置会呈现出不同的状态,构成了“四象”(可理解为肝、心、肺、肾四脏的功能状态):

· 肝木左升:脾土左旋,温升之气上行,化为肝木之气(春生之象),肝气疏泄,助脾土升发。

· 心火上炎:肝木之气继续上升,化为心火(夏长之象),心火温暖全身。

· 肺金右降:心火之势减弱,清凉之气下行,化为肺金之气(秋收之象),肺气肃降,助胃土下行。

· 肾水下藏:肺金之气继续下降,敛藏化为肾水(冬藏之象),肾水封藏,滋养肝木,完成一个循环。

简单来说:脾胃(中气)是这个圆圈运动的中心和发动机。脾左升,带动肝血温升,上济心火;胃右降,带动肺气凉降,下安肾水。如此循环往复,生命得以维持。

2. 百病之源,源于升降失常

既然健康的根本在于“一气周流”的顺畅,那么所有疾病的根本原因,就在于这个圆圈的运转失常。

· 脾湿不升:最常见的问题。由于饮食不节、寒湿侵袭等原因,导致脾阳受损,湿气停滞。脾无法正常左升,会导致:

· 肝血不能温升 → 肝郁血虚。

· 清阳(能量)无法上达头面 → 头晕、乏力、精神不振。

· 胃逆不降:同样常见。由于脾湿、胃寒或积食等原因,导致胃气不降反升。

· 肺气不能肃降 → 咳嗽、气喘、胸闷。

· 浊阴(糟粕)不能下行 → 腹胀、便秘、呕吐。

· 心火无法随胃气下降,反而上炎 → 失眠、口疮、烦躁。

· 肾水得不到心火的温煦而寒凝 → 腰膝酸冷、遗精等。

核心病机:黄元御认为,湿寒伤阳,阳衰土湿,升降倒逆是绝大多数疾病的共同路径。因此,他极力反对滥用滋阴寒凉的药物,认为这会进一步损伤阳气,加重湿邪,导致病情复杂难愈。

3. 崇阳卑阴

基于上述理论,黄元御在治疗上极度强调阳气(尤其是脾阳) 的重要性。他认为阳气就像天上的太阳,是生命活动的原动力。而阴液(血、津液)的化生和正常运行,完全依赖于阳气的温煦和推动。没有充足的阳气,阴液就会变成一潭死水(湿邪),不仅无用,反而有害。因此,他的治疗思想是“扶阳抑阴”,首要目标是恢复脾阳的健运和全身气机的升降。

治疗原则与用药特点

1. 首重中气:任何疾病,首先考虑从中焦脾胃入手,恢复其升降之职。

2. 温阳祛湿:擅长使用温燥、健脾、祛湿的药物来燥土湿、升脾阳。如茯苓、甘草、干姜、桂枝等。

3. 调畅升降:用药精妙在于同时调理升降。

· 升肝脾:常用桂枝、芍药、柴胡、防风等风木之药,借其升发之性助脾左升。

· 降胃肺:常用半夏、厚朴、杏仁、陈皮等燥金之药,助胃肺右降。

4. 经典方剂:

· 黄芽汤(出自《四圣心源》):人参、干姜、茯苓、甘草。是其培植中气、温阳燥湿的基础方,体现了其核心思想。

· 下气汤:用于治疗胃气上逆、肺金不降的各种病症。

· 他非常善于化裁经方(如张仲景的方子),使其更符合自己“重中气,调升降”的理论。

· 贡献:黄元御的理论将复杂的人体生理和病理高度概括为一个简洁而优美的“圆圈”模型(中气-肝心-肺肾的循环),逻辑性强,易于理解和应用。他纠正了当时医学界一定程度上滥用寒凉药物的时弊,强调保护阳气,对后世中医(如火神派)产生了深远影响。

· 争议:他的理论也因其“执一驭万”的特点而存在争议。批评者认为其过于强调“阳衰土湿”,忽视了其他病机(如阴虚火旺、实热等),理论有些绝对化。临床上若不加辨证,盲目套用其温阳燥湿之法,也可能造成误治。

常用的方子

黄元御的方剂充分体现了其 “重中阳、调升降” 的核心思想。他的用药精炼,目标明确,几乎所有的方子都围绕着 “培植中气、健脾祛湿、升肝降胃” 来展开。

其方剂主要收录于他的代表作《四圣心源》和《长沙药解》等著作中。以下是他的核心方剂和一些代表性方子的详解:

核心基础方:百病之基,调理中焦

1. 黄芽汤

这是黄元御理论体系中最基础、最核心的方剂,是其“扶阳抑阴,培土和中”思想的直接体现。

· 组成:人参、干姜、茯苓、甘草。

· 方解:

· 人参:大补中气,滋养津液。

· 干姜:温中散寒,燥湿暖土,是振奋脾阳的核心药。

· 茯苓:健脾渗湿,将中焦的湿气通过小便排出。

· 甘草:调和诸药,补中益气。

· 功用:温中祛湿,培土益气。

· 主治:一切中气衰败、脾湿胃寒之证。黄元御认为这是调理中焦虚寒的总方,很多其他方剂都是在此方基础上加减化裁而来。

针对“一气周流”各环节的经典方剂

黄元御善于根据“一气周流”圆圈中不同环节的故障来制定方剂。

一、 针对“左路木火不升”(脾湿肝郁)的方剂

当脾湿导致肝气无法正常升发时,会出现血虚、肝郁、下寒等症状。

2. 桂枝苓胶汤(天魂汤)

· 组成:桂枝、白芍、茯苓、甘草、当归、川芎、阿胶、何首乌、干姜、人参(可看作是在黄芽汤基础上+桂枝、芍药、当归、川芎、阿胶、何首乌)。

· 方解:在温补中气(黄芽汤底)的基础上,加入桂枝助肝气升发,芍药敛阴,当归、川芎(四物汤之意)养血活血,阿胶、何首乌滋补精血。目的是将下焦的阴血温暖并升发上去。

· 功用:温升肝血,健脾祛湿。

· 主治:肝血虚寒、脾湿不升所致的各种虚劳、血证、月经不调等。

二、 针对“右路金水不降”(胃逆肺滞)的方剂

当胃气不降导致肺气壅滞、心火上炎时,会出现咳喘、上火、失眠等症状。

3. 下气汤 / 五味石膏汤

这是降逆的经典方族,有不同的化裁。

· 基础下气汤:半夏、五味子、芍药、杏仁、贝母、橘皮。

· 五味石膏汤(更常用):五味子、石膏、杏仁、半夏、元参、茯苓、桔梗、生姜。

· 方解:用半夏、杏仁降肺胃之气;五味子收敛上逆之气;石膏清泻郁热;茯苓祛湿。核心是让上逆的气机重新下降。

· 功用:清降肺胃,化痰止咳。

· 主治:肺气不降引起的咳嗽、气喘、痰多,以及胃气上逆引起的嗳气、呕吐等。

4. 地魄汤

· 组成:半夏、五味子、芍药、元参、牡蛎、甘草、茯苓。

· 方解:此方也是降路方,侧重于滋阴降逆,敛镇安神。用元参滋阴,牡蛎潜镇,将上浮的虚火向下收敛。

· 功用:降逆滋阴,敛神除烦。

· 主治:胃逆不降导致的虚火上炎、失眠、盗汗、心烦意乱等证。

针对特定病症的著名方剂

5. 破瘀汤(治疗痛经、癥瘕)

· 组成:甘草、茯苓、丹皮、桂枝、丹参、桃仁、干姜、何首乌。

· 方解:依然是黄芽汤(甘草、茯苓、干姜)温中健脾为基础,加入丹皮、桃仁、丹参活血化瘀,桂枝温通经脉,助气血运行。体现了其“扶正祛邪”的思路,不单纯活血,而是先建中气再化瘀。

· 功用:温中化瘀,活血调经。

· 主治:妇人因寒湿与瘀血互结导致的痛经、闭经、腹部肿块等。

6. 齁喘汤(治疗哮喘)

· 组成:桔梗、茯苓、半夏、五味子、杏仁、贝母、橘皮、生姜。

· 方解:此方是下气汤的化裁,集中了降肺胃、化痰饮的药物,如半夏、杏仁、贝母、橘皮,专为痰气交阻于肺的“齁喘”(哮喘)而设。

· 功用:降气化痰,平喘止咳。

· 主治:痰湿壅盛、肺气上逆所致的哮喘、咳嗽。

总结黄元御的用药特点:

1. 必有中土:几乎每个方子里都有茯苓、甘草来健脾渗湿,严重虚寒则必用干姜。

2. 善用风木:喜用桂枝,借其温通升发之性,来疏肝木、助脾升。

3. 精于降逆:半夏、杏仁、五味子是其降肺胃之气的核心药组。

4. 化裁经方:他的方子能看到很多张仲景经方的影子(如小青龙汤、理中汤),但都经过改造,去掉了某些他认为过于滋腻或寒凉的药(如地黄),更强调中气的运转和气机的升降。

5. 药简力专:方子结构清晰,药味不多,但目标明确,直指病机核心——中气与升降。

重要提示:黄元御的方剂偏于温燥,主要针对“阳衰土湿”的病机。对于阴虚火旺、实热炽盛的患者并不适用。在实际应用时,必须经由专业中医师辨证论治,切勿自行套用。

总之,黄元御的医学理论是中医宝库中一颗璀璨的明珠,其“一气周流,土枢四象”的模型为我们理解人体和气机运行提供了一个极其宝贵的视角。学习和应用其理论时,应领会其精神实质——顾护中焦,调畅气机,而非拘泥于其方药,并需结合具体病情,与其他中医理论融会贯通,方能取得最佳疗效。