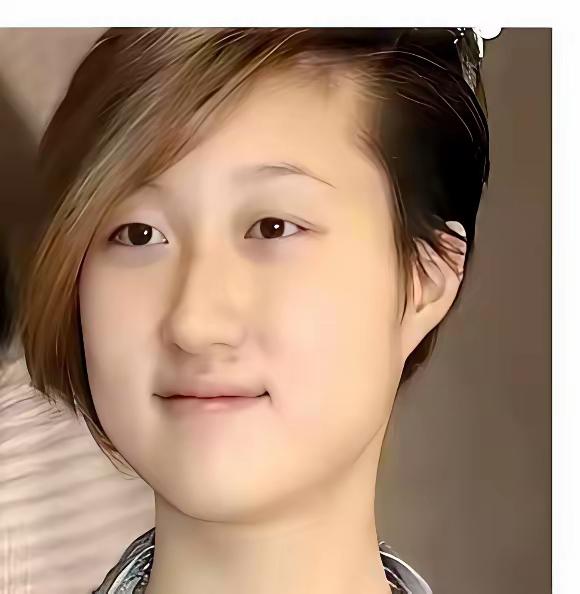

当年,杨青去北影面试,考官对她说:“你这长相不适合当演员,但我们还是决定录取你。”杨青一脸惊喜,然而她不知道,她被录取是有原因的。 北京的阳光又闷又晒,北影考场外全是拎着资料、化着淡妆的年轻人。 18岁的杨青,穿着一件洗得发白的碎花衬衫、一条旧牛仔裤,头发扎得紧紧的,脚上那双白球鞋也有些发灰。 和周围那些精致得像明星一样的考生比,她觉得自己土得掉渣,像误闯天鹅群的小鸭子。 轮到她进考场时,三位考官坐在桌后,神情严肃。 杨青一鞠躬,声音微颤地做了自我介绍,接着开始她准备了很久的小品,一个乡下姑娘进城找工作。 她演得很认真,从进门的拘谨到被拒后的手足无措,再到鼓起勇气的坚定,连擦汗的动作都排练了几十遍。 表演结束后,她低头鞠躬,屋里特别安静,她心里一凉,暗暗想:完了。 出乎意料的是,主考官推了推眼镜,平静地说:“你这长相不太适合当演员,但我们还是决定录取你。” 杨青愣了几秒,忙不迭地说谢谢,声音都有些打颤。 那时她完全没想明白这句话什么意思,只觉得自己撞了大运。 直到后来,她才知道那年北影刚刚启动“潜力生计划”,希望打破“只看颜值”的老传统。 她离开教室时,身后有个考官小声对另一个说:“这姑娘眼神干净,台词稳,有股真劲。” 杨青的表演底子,其实是苦练出来的。她家在东北一个普通工人家庭,父母上三班倒,家里没啥文化氛围。 可她从小迷露天电影,《红楼梦》《庐山恋》《芙蓉镇》,每次放映都挤在人堆里看,连台词都能背。 晚上回家,对着镜子模仿哭戏,抿着嘴学演员表情。 考上北影后,她才发现真正的挑战刚开始。 班里美女如云,蒋雯丽、许晴那样的同学一出场就自带光环。 她没少听人背后嘀咕:“这姑娘咋被录进来的?” 剧组来挑人,她总是第一个跑去递简历,每次都被一句“不太符合角色形象”打发。 她知道自己拼不过外形,就死磕演技。 学校排小话剧,她抢着演没几句台词的配角。 假期没戏演,就去当群演,一天挣二十块。 她会拿小本子在火车站、菜市场观察人,记下那些小动作,有人吵架时的皱眉、有人等车时的焦躁。她常说:“演人,得先学会看人。” 机会终于在1991年来了。 《外来妹》剧组选角,她提前两天背完剧本,自己还写了一份人物分析。 试镜那天,她一开口就用带广东味的普通话说台词,动作自然、眼神真切。导演听完笑了:“你不是最漂亮的,但你最像。” 后来拍《候车室的故事》,她又因为那股“像生活”的气质被相中。 这些年,她没红得耀眼,却成了观众一眼能认出的“熟脸”。 再回头看那句“你不适合当演员”,杨青早就不介意了。 她说:“那句话不是否定,是提醒。好看的脸能让你进门,但能不能走远,全看实力。” 她这几十年的路,就像当年那场考试,一开始没人看好,但她靠一股韧劲,一步步走成了那个“让人信”的演员。 有时候,她会对学生说:“别怕别人说你不合适,真正的演员,不是天生的,是磨出来的。” 那年夏天,北影的考官也许没想到,他们录取的,不只是个普通女孩,而是一颗慢热的火种,靠真诚和勤奋,一点点,把自己演成了生活本身。 对此你怎么看? 信源:光明网