明明是常识问题,为什么偏偏最容易吵成一团。 医生说“要多喝牛奶”,有人骂他“舔西方”;老师讲“西方文明”,有人说他“不爱国”;甚至讲一句“新闻要讲事实”,都能被扣上“带节奏”的帽子 。 为什么在中国社会,连常识都存在着巨大的撕裂? 一群人只看官媒,一片岁月静好;另一群人信息渠道更广,好的坏的都能看到,结果他们再见面,根本没法对话——因为连“事实”都不一样,哪来的共识? 我们从小被教育要“找标准答案”,考试题往往只有一个对的选项,可现实世界不是选择题,而是开放题。久而久之,长大后一旦听到不同意见,很多人本能地会觉得这是在挑战权威、标新立异、博眼球,理性讨论还没开始,情绪就先上来了。这其实是一种被“统一答案教育”塑造出来的思维惯性。 还有就是我们缺乏真正的公共讨论空间,很多话题没法正常讨论,只能靠“暗示”、“揣摩”,这一点从各种各样的代称、拼音以及*号字就能看出来,连正常的汉字都没法呈现,讨论的空间又有能多大呢? 理性的人渐渐沉默,情绪化的人反而更活跃,公共舆论被两个极端占领,一边绝对正能量,另一边则是负能量。沉默的大多数被夹在中间,谁都不敢说话,或者懒得说话,于是常识变成立场,讨论变成对骂。 在中国社会,很多人判断一个观点对不对,不看逻辑,而看“是谁说的”,即一切以通告为准,以官方为准。通告就一定真实吗?鼠头鸭脖最开始也是官方通告确认过的,最后呢?反复打脸。立场先行,真理就不在事实里而在立场里。常识,也就成了政治正确的一部分。 现在很多撕裂的话题,其实和话题本身无关,更多是人们在用公共话题发泄私人的焦虑。房价、内卷、教育、就业······大家都累了。当现实太难改变时,就容易把怒气投射到网上以及别人身上,所以讨论早不是单纯的讨论,而带有强烈的情绪发泄。 常识本该是我们达成共识的起点,但现在反而成了最稀缺、最撕裂的东西。

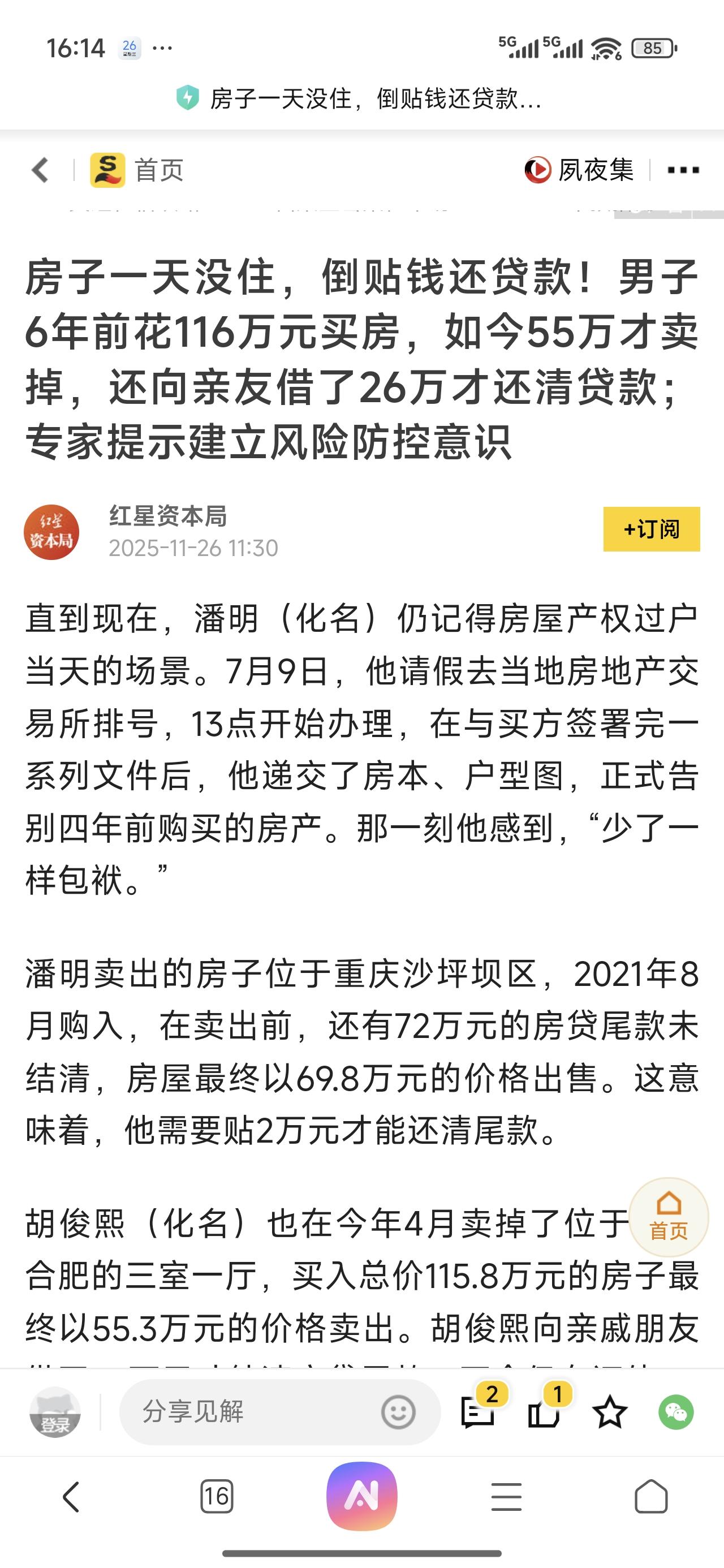

这两年这样的荒唐事没少发生,为什么现在还把它当成新闻发出来?

【1评论】【3点赞】