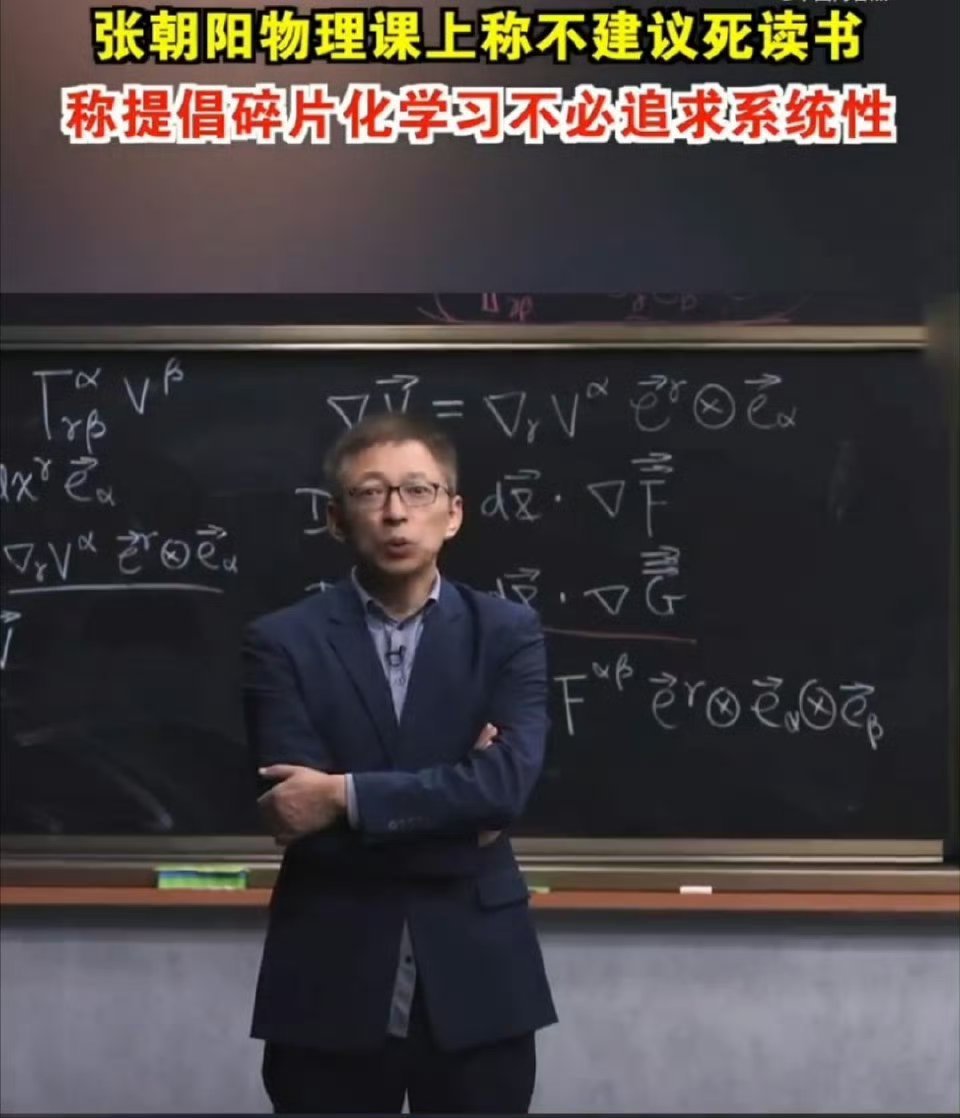

关于张朝阳称不建议死读书和张朝阳称学习不必追求系统性的讨论,反映了他希望缓解年轻人学习焦虑的意图。其核心观点是:学习不应再是“头悬梁锥刺股”的苦修,而是要激发内在兴趣,让知识为你所用。

在具体的实践方法上,张朝阳也给出了一些打破常规的建议:

拥抱“碎片化学习”:他推崇像在大型商超购物一样,直接去拿你当下最需要、最感兴趣的东西。不必因为没有学完整个货架而感到焦虑,因为大脑本身的构造也是碎片化的,在这种场景下的学习效率最高。

激发内在驱动力:他认为学习的更高层次责任在于找到使命感与意义。当你把学习视为一件严肃而神圣、关乎人生意义的事时,就会充满热情。他建议通过自己推演和研究来激发好奇心,而不是被动接收知识。

调整心态与预期。遵循“八二原则”:做事不需要过度追求完美,可以尝试用一小时达到80%的完成度,然后继续下一项任务,这能有效防止因要求过高而导致的拖延。

不要过度努力:他曾提醒年轻人“不要过度努力”,因为世界并不公平,太过拼搏可能伤害身体。更重要的是面对现实,研究适合自己的机会在哪。

张朝阳的观点为深陷“内卷”的年轻人提供了一个清新的视角,但在吸收这些观点时,也需要结合现实情况来思考:

他的背景特殊:需要认识到,张朝阳本人是清华大学和麻省理工学院的博士,他已经掌握了系统性的学习方法。他的“不必系统性”可能是在此基础上的更高阶玩法,对于正在打基础的学生来说,一定的系统性知识积累依然至关重要。

“不追求名校”的另一面:他提出“不必过于追求名牌大学”,认为每个大学都有独特的地方。这在互联网提供了多元成功路径的今天确有道理,但不可否认,名校在资源、人脉和起步平台上依然有显著优势。

兴趣驱动的挑战:依靠兴趣和碎片化学习虽然高效,但也可能带来知识结构松散、深度不够的风险。最佳策略可能是将兴趣驱动与必要的基础知识学习结合起来。