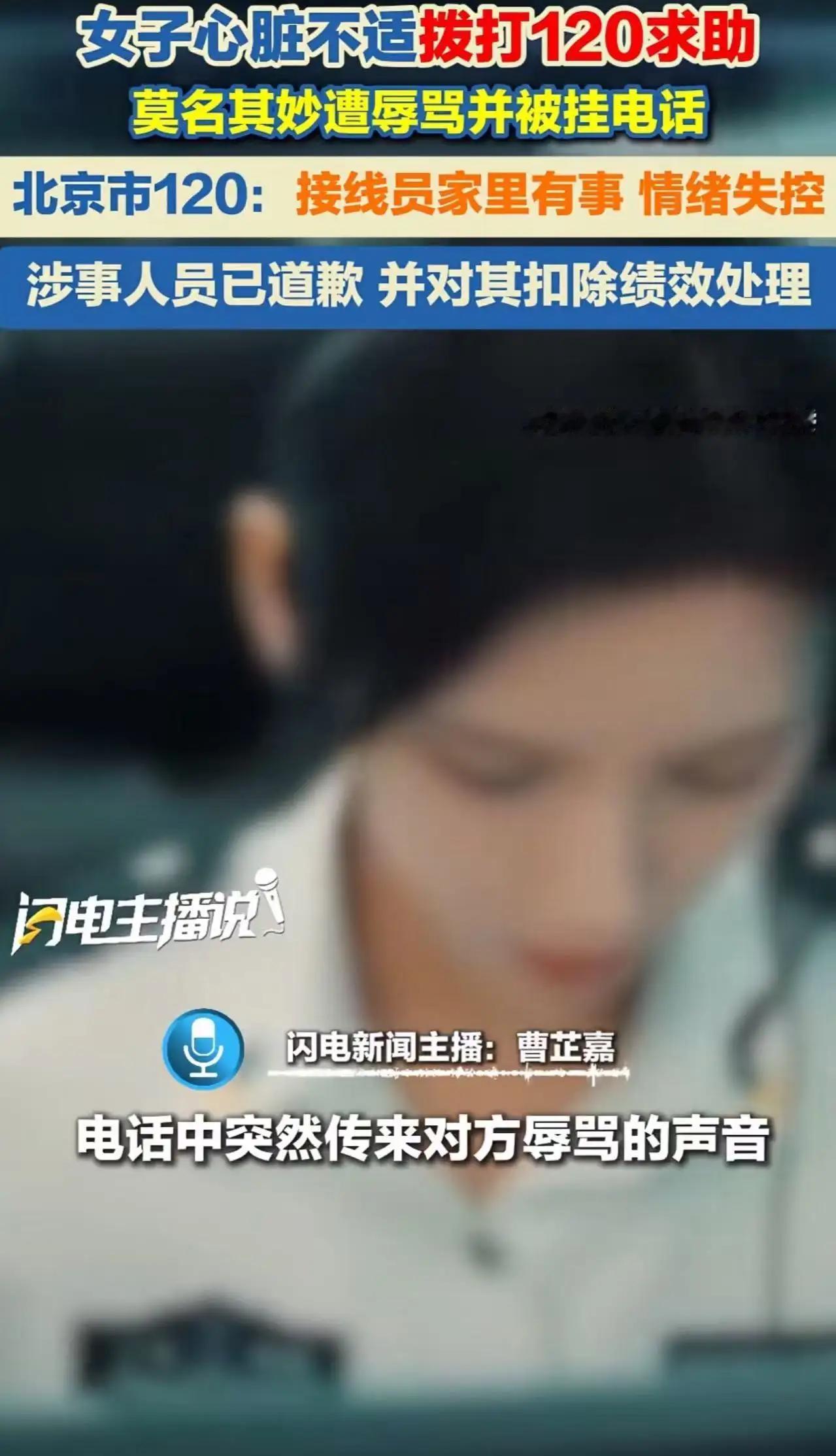

在这个快节奏、信息爆炸的时代,我们似乎习惯了对各种“突发事件”保持冷漠甚至麻木。然而,当一名女子在北京突发心脏病,急切拨打120求救,却迎来的是辱骂和冷漠时,我们不得不深思:我们的生命安全,究竟被谁在守护?又被谁在践踏? 这不是一件普通的“误会”或“个例”。它折射出的是一个社会的巨大裂痕——那就是在生命的紧要关头,责任心、职业素养甚至人性,都在某些岗位上变得岌岌可危。更令人心碎的是,事后官方的回应竟然是“家中有事情情绪失控”。这是在推卸责任,还是在告诉我们:在这个体系里,人的生命似乎变得不那么重要了? 想象一下,如果那位女子因为等待救援的漫长和无助,最终失去了生命。你是否会问:如果当时那位接线员没有情绪失控,没有辱骂,没有挂断电话,或许她还能活下来?如果救援及时,她还能多陪伴家人多享受几天阳光?这些“如果”,让人心如刀绞。 更令人愤怒的是,网友们的声音逐渐升高:“如果那位女士因此死去,难道不是‘间接杀害’吗?”这句话直击人心,也点燃了公众对救援体系的愤怒。我们要问:一个应当用生命守护生命的岗位,怎么会变成“情绪炸弹”?怎么会变成“辱骂的场所”?这背后,究竟隐藏着多少制度的漏洞和人性的缺失? 这件事也让我们反思:我们的社会在“快节奏”和“效率优先”的压力下,是否已经丧失了最基本的同理心和责任感?每一次拨打救援电话,都是一场生命的博弈。我们期待的,是专业、温暖、负责的救援,而不是冷漠、辱骂甚至推诿。 在这里,我想呼吁:每一个人都应成为生命的守护者,而不是冷漠的旁观者。相关部门必须彻底反思、整改,确保每一条生命都能在危难时刻得到尊重和救助。我们不能让“情绪失控”成为伤害生命的借口,更不能让“责任缺失”成为悲剧的根源。 生命,没有彩排,没有重来。每一次救援的延误、每一句冷漠的话语,都可能成为不可逆转的遗憾。让我们用声音、用行动,唤醒那些还在沉睡的责任心,让生命的尊严不再被践踏,让每一个在危难中的人都能感受到温暖与希望。因为,只有当每个人都被真正关心和尊重时,我们的社会才会变得更加温暖和有力。