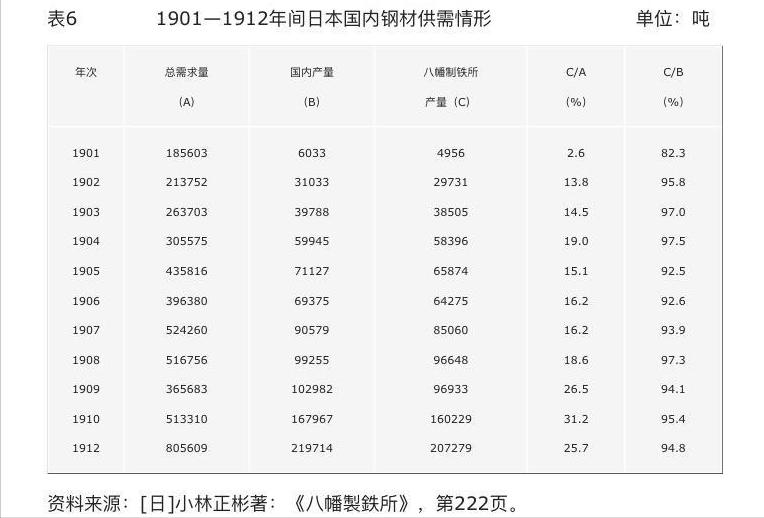

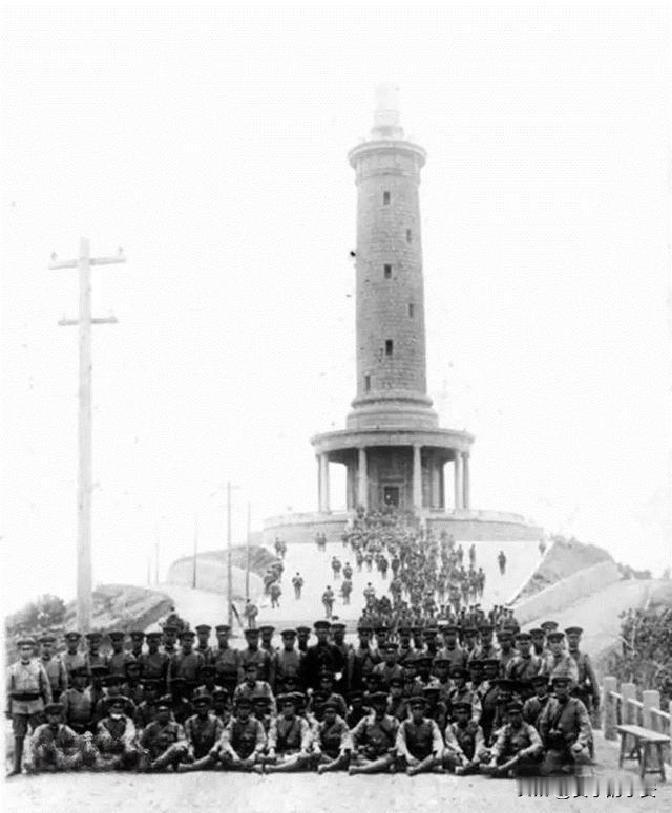

甲午战争前后的日本,其实是个农业国。准确的说,是轻工业产品产值比较完善、重工业才刚刚起步,尚未完成工业革命的农业国。 日本真正的工业化,还要等到甲午战争之后,从清政府抢来赔款,慢慢有了“资本原始积累”,才开始大建工业。 比如日本历史上第一个钢铁厂——八幡制铁所,始建于1897年,投产于1901年,当年的产量还不到5000吨。全国的钢铁产量约6000吨。而同时期的中国,钢铁产量约26000吨。 当然,日本的工业化速度非常快。 1910年,日本钢铁产量达到16.79万吨,中国的钢铁产量仅为11.93万吨。 但这是后话,仅就甲午年间而言,不存在“工业国日本碾压了农业国中国”。 当时中日的统治集团,都是封建地主唱主角,资产阶级根本没影儿。双方交战使用的武器,也基本都是靠“买买买”。 说白了,就是两个农业国勒紧裤腰带、玩命购买外国军事装备打了一仗。 现在回头来看,日本能赢,关键就俩字——组织。 日本虽小,可整个国家能拧成了一股绳,把80分的实力发挥出了150分的效果。 反观清政府,国力要是100分,最多也就发挥出30分。 太平天国玩完后,清政府内部三足鼎立,一派是以慈禧为代表的八旗势力;二是以李鸿章、左宗棠为代表的汉人地主武装;还有一派是清流,如张之洞,翁同龢等。 如果搁在平时,三派互相提防,相互斗争,问题倒不大,可以形成畸形的平衡。然而这种畸形的平衡最怕外来势力搅局。英法也好,俄日也罢,只要有外来势力搅局,原本的平衡就会被打破,继而相互掣肘。 正因为如此,李鸿章在甲午战争中,采取了“消极防御、保船避战”的方针。 李鸿章心里门儿清,这仗哪怕打赢了,淮军的实力也会严重受损。 但对于八旗和清流而言,要的就是你淮军实力大损。不然怎么削弱汉人地主武装? 于是当战争爆发后,我们就看到清流不停地弹劾李鸿章,借光绪帝之口,催促李鸿章与日军决战。 据说翁同龢与门生王伯恭聊天时,直接了当说:和日本开战,就是为了借机整李鸿章。 这帮清流,既蠢又坏,拿着国运玩火。 山东巡抚李秉衡更是奇葩。因为他与李鸿章有过节,便公报私仇,坐视日军在荣成龙须岛登陆,导致北洋舰队全军覆没。 战争后期,李鸿章请刘坤一、张之洞帮忙。结果不出意外,南方督抚不愿意蹚浑水,纷纷以兵力不足,弹药不够,训练欠佳,自己也有压力等理由,拒绝相助。 网上有一种观点,即认为甲午战争是满清政府与日本联合起来,一个出兵、出力,另外一个负责拖后腿,剿灭了汉人武装,保住了满清江山。为了报答日本,满清送给日本2.3亿两白银外加台湾作为辛苦费。 这种观点特别荒谬,却又是如此的合理。