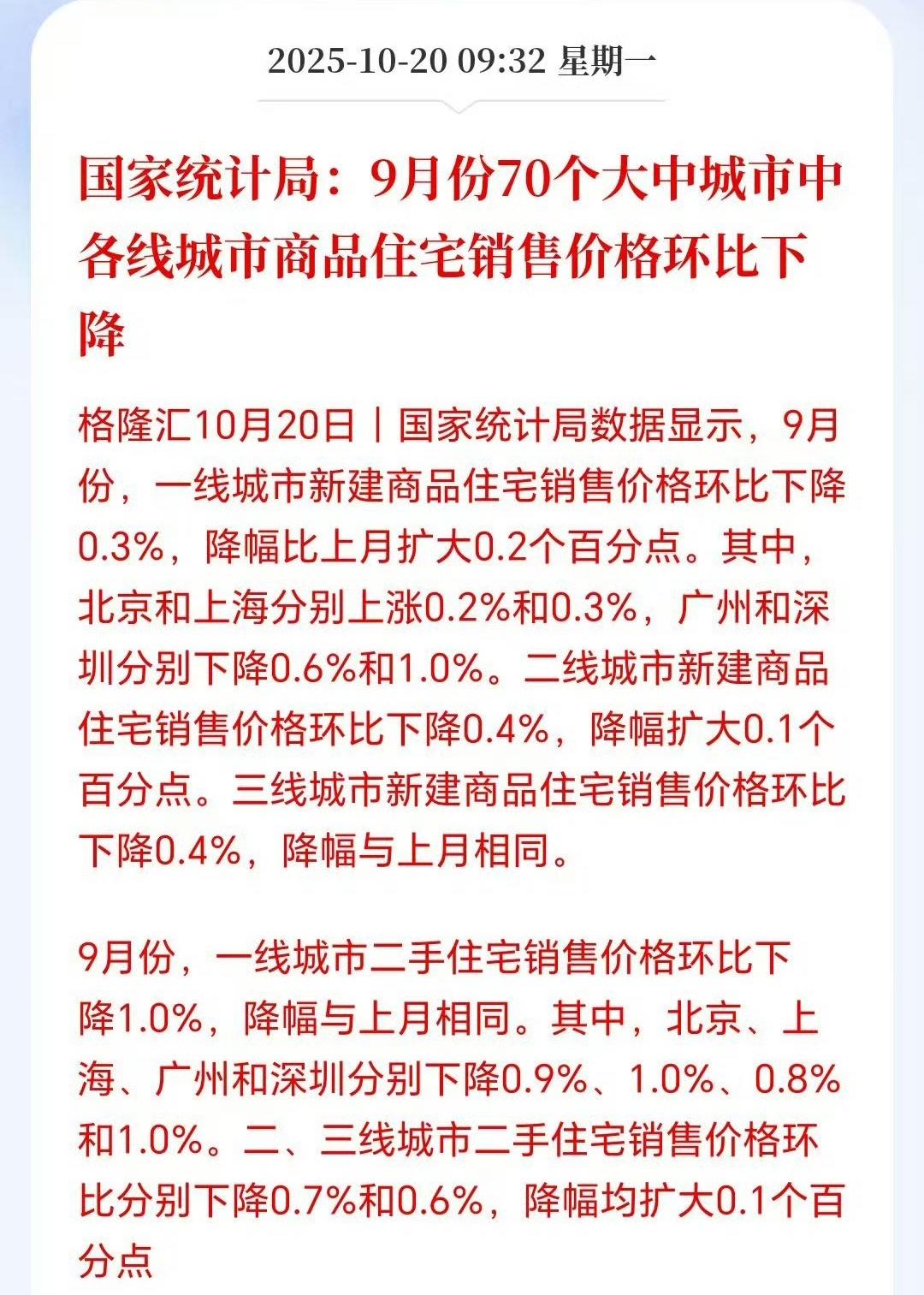

动真格了!人口已告别世界第一?三孩催生无果后,国家向住房“出手”了。年轻人常念叨“生不起”,房子、教育、医疗像三座大山压得年轻人喘不过气,人口形势的严峻让生育意愿成了热议话题。 人口世界第一的宝座被印度接走,其实早不算新鲜事了,2023年人家就以14.2亿多的总量超过咱们,2024年国家统计局的数据更直接,全国人口14亿828万,比上年少了139万,连续好几年负增长的势头没刹住,出生人口954万,出生率6.77‰,自然增长率还是负数。 这数字背后,是年轻人挂在嘴边的“生不起”,三座大山里,住房这一座压得最沉,毕竟连自己住的地方都没着落,谁还敢琢磨生娃的事。 往前倒二十年,2005年出生人口还有1617万,2016年全面二孩政策顶到峰值1786万,可从2018年开始就断崖式下跌,一年少200万,到2022年直接跌破千万,2023年跌到902万的谷底。 2024年虽说回升了52万,但明白人都知道,这不过是龙年的生育偏好和前两年疫情推迟的补偿性生育,生育率才1.0,离维持人口稳定的2.1更替水平差着十万八千里。 更现实的是,2023年65岁以上人口占比都到15.4%了,劳动年龄人口一年少了1075万,一边是老龄化加速,一边是新生人口不够,这形势想不着急都难。 为啥年轻人不愿生?绵阳的调查说得最实在,86.4%的受访者都说是生育养育成本太高,经济负担重。这成本里,住房又是大头。 有机构算过,2024年全国100个重点城市房价收入比还是10.3,意思是一个家庭不吃不喝10年多才能买套房,一线城市更夸张,达到26.1,相当于半辈子挣的钱都砸在房子上。 就拿太原来说,算是压力小的二线城市,2024年二手房均价9239元/平,居民人均可支配收入44671元,买套90平的房子,不吃不喝差不多要19年,这还是房价收入比不到8的地方。 身边这样的例子一抓一大把,上海的小夫妻月入加起来两万五,想在松江买套两居室,首付要120万,掏空双方父母的养老钱才凑够,每个月房贷就要8000多,占了收入的三分之一。 后来女方意外怀孕,琢磨着生下来得换三居室,光首付就得多掏80万,一算账直接打了退堂鼓,别说三孩,二孩都不敢想。 这不是个例,有研究显示,年轻人的房贷和房租支出能占到消费的35%到45%,本来工资就那么点,扣完房钱,剩下的连自己都快养不活,哪来的余钱养孩子。 有人说房价不是在降吗?衡水2025年11月二手房才6110元/平,可就算这样,对于月入三四千的年轻人来说,买套100平的房子也得15年以上。 而且房价收入比虽说连续降了四年,累计降了20%,但架不住基数高,就像从山顶往下走了两步,离平地还远着呢。更关键的是,生孩子就得换房,一孩住小两居还行,二孩三孩至少得三居室,这一换又是几十万甚至上百万的缺口,这笔账怎么算都不划算。 之前也不是没催过生,延长产假、发育儿补贴、把辅助生殖纳入医保,31个省份都跟进了,可效果寥寥。宁波的调研里,63%的人说能接受生育但要看情况,真正做好经济准备的才8%,37%的人干脆说顺其自然。 为啥政策不管用?因为没戳中痛点。就像给饿肚子的人发优惠券,可他连进店的钱都没有,优惠券再划算也没用。年轻人缺的不是几百块的育儿补贴,是能让他们敢结婚、敢生娃的住房保障。 这回国家算是摸准了脉,直接向住房出手。2024年9月金融管理部门一口气出了组合拳,首付比例统一降到15%,不用再区分首套二套,存量房贷利率也批量下调,加点超过LPR减30个基点的都往下调,相当于每个月能少还几百块房贷。 北京更直接,二孩及以上家庭买二套房算首套,公积金贷款额度还上浮40万;武汉更实在,新城区买新房,二孩给6万补贴,三孩给12万,生完再买也能享。这些政策看着细碎,凑在一起就很管用,比如武汉的家庭拿了12万补贴,再加上首付降低,换房的门槛一下就低了不少。 当然,住房只是其中一环,教育和医疗的压力也不小。有数据说,养个孩子从幼儿园到大学毕业要41万,教育成本占了70%以上,高中阶段家庭支出能占到收入的24%。 但住房是基础,就像盖房子得先打地基,房子的问题解决了,年轻人才有底气去应对其他开销。2024年国务院印发的生育支持政策里,特意把住房和教育、就业并列,就是看准了这一点。 现在来看,2024年出生人口的小幅回升,多少沾了住房政策的光,但想彻底稳住形势还差得远。毕竟育龄妇女还在减少,2025年20到39岁女性预计降到1.73亿,生育观念也变了,宁波都有六成受访者觉得婚姻不是必选项。 但至少国家找对了方向,从住房这个最实在的问题下手,总比空喊催生口号管用。要是后续能把房价收入比再往下压一压,保障房再多建一些,说不定用不了几年,年轻人嘴里的“生不起”就会变成“可以试一试”。