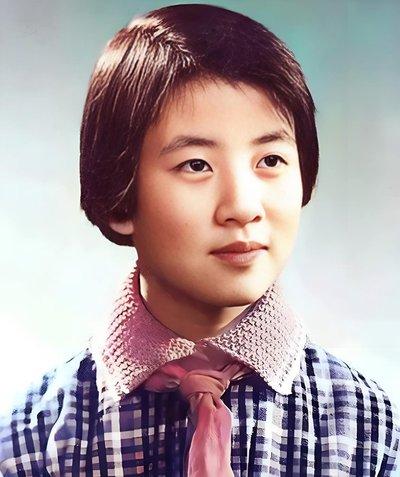

2017年12月,黄帅静静地离开了人世,没有留下只言片语,她把一切都交给了时间,对于五六十年代出生的人来说,她是当时家喻户晓的“反潮流小英雄”。 1973年秋,北京海淀区中关村第一小学的教室里,13岁的黄帅在日记本上写下:"老师说要拿教鞭敲同学的头,这话像刺一样扎在我心里。" 这本是孩童对体罚的本能抗拒,却在特殊年代被赋予特殊使命。当《北京日报》将日记摘编成"反潮流宣言"时,这个扎着羊角辫的姑娘不会想到,自己会成为文革后期最耀眼的"政治符号"。 在那个知识青年上山下乡的年代,黄帅的遭遇折射出教育领域的畸形生态。山西某县中学教师回忆:"当时全校停课三天,让学生们写大字报批判'师道尊严',有老师被学生当众剪了中山装。" 黄帅事件引发的全国性教育批判运动,导致全国中小学教师流失率激增42%,北京某重点小学甚至出现"学生审判校长"的荒诞场景。 1976年10月,随着"四人帮"倒台,黄帅的人生急转直下。在天津某中学,学生把她的画像贴在厕所墙上。 河北某县供销社拒绝卖给她印着"反潮流标兵"字样的搪瓷缸。更残酷的是,其父因"教唆女儿反潮流"被关押三年,母亲精神崩溃导致半身不遂。 这种命运转折在特殊年代并不鲜见。辽宁某知青回忆:"当年我们批判走资派,现在又被新政策批判,就像被秋风扫过的落叶。" 黄帅的遭遇却更具象征意义——她既是政治斗争的棋子,又是体制崩塌的见证者。1981年,当她用颤抖的手给胡耀邦写信为父平反时,信纸上的泪痕晕开了"救救一个守法公民"的字迹。 1993年东京大学图书馆里,33岁的黄帅正在整理《东亚教育史》资料。窗外樱花纷飞,她想起北京胡同里那棵被砍倒的老槐树——那是父亲被带走前常坐的地方。 在日本十年的蛰伏,让她褪去了"反潮流小英雄"的光环,却沉淀出更清醒的认知。 在东京三和综合研究所工作期间,黄帅发现日本中小学教材对文革只字未提,却详细记载着明治维新时期"尊王攘夷"运动。 这种历史叙述的差异,促使她开始对比中日教育理念。2000年大阪教育展上,她指着日本小学生自主设计的"校园矛盾调解手册"感慨:"如果当年我们有这样的沟通机制......" 黄帅的故事揭示出教育异化的可怕后果。数据显示,文革期间全国有超过300万教师受到冲击,这种创伤在代际间持续蔓延。 黄帅妹妹黄玲回忆:"我们这代人教育孩子时,总不自觉地说'要听老师的话',其实内心在害怕。" 这种恐惧在当代依然存在。北京某心理咨询机构统计,60岁以上老人中,有文革创伤经历者出现焦虑症的概率是普通人群的3.2倍。 而黄帅晚年坚持资助贫困山区教师,正是试图用行动弥合历史伤痕。她曾说:"真正的教育不是培养斗士,而是播种希望。" 对比中日教育发展颇具深意。1973年黄帅事件发生时,日本正在推行"宽松教育"改革;而中国教育却陷入"阶级斗争为纲"的泥潭。 四十年后的今天,东京某小学的"学生自治会"能自主决定课程安排,而北京某重点中学的"无作业日"仍需教育局特批。 2017年住院期间,黄帅拒绝使用抗癌止痛药,坚持用颤抖的手整理父亲遗物。在装满奖状的铁盒底部,藏着1973年《北京日报》的剪报。 当年批判她的文章旁,贴着父亲写的纸条:"历史会还你清白。"弥留之际,她对女儿说:"别把我写成英雄,我只想做个普通教师。" 黄帅去世十年后,北京某重点小学开设了"师生对话课"。教室墙上挂着黄帅1973年的日记手稿复印件,下方新增了当代学生的留言:"老师,我也有过写日记被批评的经历,但这次我想对您说:谢谢您让我们知道,每个声音都值得被听见。" 黄帅的故事留下深刻启示:任何时代的教育都不应成为政治斗争的牺牲品。当我们在博物馆看到她当年被批判的大字报时,更应该思考:如何让这样的悲剧不再重演? 或许正如她在《黄帅心语》最后一页写下的:"真正的英雄主义,不是站在浪尖上呐喊,而是蹲下身来,轻轻擦干孩子脸上的泪水。" 从政治符号到教育守望者,黄帅用60年人生完成了一场跨越时空的自我救赎。 信源:澎湃新闻——“反潮流革命小闯将”黄帅逝世:小学时写日记卷入政治漩涡

墨鱼蛏子

胡编乱造