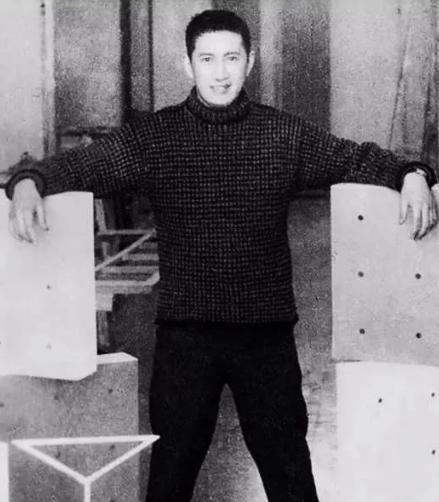

1979年,两次被捕入狱的木心出狱后,竟被聘为上海交通大学的教授,可他却毅然放弃,孤身前往美国闯荡,刚到美国的他一贫如洗,只能打零工维持生活,不料一年后,英国博物馆为了一幅画找上了他。 木心,本名孙木心,1927年生于浙江杭州,是中国现代文学与艺术界的独特存在。 木心自幼便显示出非凡的艺术天赋,少年时期,他便沉浸于古典文学、绘画与书法之中。 家庭虽不富裕,但父母对他的学问与艺术给予了极大的宽容和鼓励,这为他日后的精神独立和艺术追求奠定了坚实基础。 1940年代,木心进入杭州国立艺术专科学校深造。在校期间,他不仅学习绘画技法,更广泛阅读西方文学、哲学及美术史籍,对中西文化都有深入的理解。 这段学习经历,使他日后的创作具有独特的跨文化视野:既能感受到中国古典文化的细腻与深沉,也能理解西方现代艺术的抽象与自由。 木心常说,艺术不应局限于形式,更应触及精神的深处,他的这一理念贯穿了他整个创作生涯。 1950年代末至1970年代,中国社会进入了极度紧张与动荡的年代,思想与言论被严密地束缚,个人的艺术追求更是被视为“资产阶级情调”。 木心,这个始终坚持文学理想与独立人格的知识分子,却无法将自己的灵魂束缚在时代的铁笼中。 他的画里有西方印象派的色彩,他的文字里流淌着哲思与人性的光辉,这在当时无疑是危险的。 1958年,木心因“思想问题”第一次被捕入狱,只因为他在课堂上谈到托尔斯泰和但丁的作品,被指为“宣扬资本主义文化”。 狱中的生活极其艰难,他被迫劳动改造,双手因长时间的重体力活而布满老茧。可即便如此,他仍偷偷在废纸上写诗、画画,用艺术维系自己不灭的精神火种。 出狱后,他没有吸取“教训”,依旧坚持创作,甚至在文革初期被再次批斗为“反动文人”。 他被押上批斗台,头上挂着牌子,胸前写着“文艺毒草”。街头的嘲笑、同伴的指责、昔日朋友的疏离,都让他心如刀割。 但木心没有屈服。夜深人静时,他仍会在昏黄的灯光下,用炭条在旧报纸背面画下心中的山水与人物。 1970年代的岁月,他被下放到农村劳动,住在漏风的棚屋里,却在心中默默写下无数篇随笔与短章。他曾说:“我没有被打倒,只是被放逐在更深的沉默里。” 1979年,木心出狱。出狱之时,他的名声已经在文艺界小有耳闻,上海交通大学甚至主动邀请他担任教授,期望他将学识与艺术才能传授给学子。 他拒绝了邀请,毅然踏上前往美国的旅途。这一选择,既体现了他对精神自由的坚持,也展现了他不愿受制度束缚的独立人格。 在美国,他几乎一无所有,寄宿在廉价公寓里,为维持生计不得不做搬运工、送餐员等各种零工。经济拮据、环境陌生,但木心从未停止创作。 夜深人静时,他点燃昏黄的灯光,手握毛笔,书写诗歌、随笔和绘画草稿,沉浸在自己的精神世界中。 正是在这种艰难环境下,木心的人生迎来了意想不到的转机。 一封来自英国博物馆的信件打破了沉闷。信中写道:博物馆收藏的一幅珍贵画作出现了修复问题,而经过多方考证,木心是少数能够理解此画精神与风格的人。 信件语气郑重而急切,馆方希望他能前往伦敦提供专业指导。这份意外的认可,让木心的心中掀起微妙的波澜——漂泊一年,他的才华终于得到了回应。 抵达伦敦,木心第一次踏进博物馆宽敞的展厅。他提出了一整套修复方案,从颜料保护到画布加固,无一遗漏。 馆方对他的专业和眼光赞叹不已,馆长甚至亲自握住他的手说:“先生,您的理解令人敬佩,这幅画的未来因您而安全。” 在伦敦的日子里,木心并不因认可而骄傲,他仍保持孤独和简朴。每天,他会在博物馆和图书馆间穿梭,吸收西方艺术与文化的精髓,同时继续写作与绘画。 晚年的木心仍坚持创作,文字和画作不断累积,成为跨文化、跨领域的宝贵遗产。