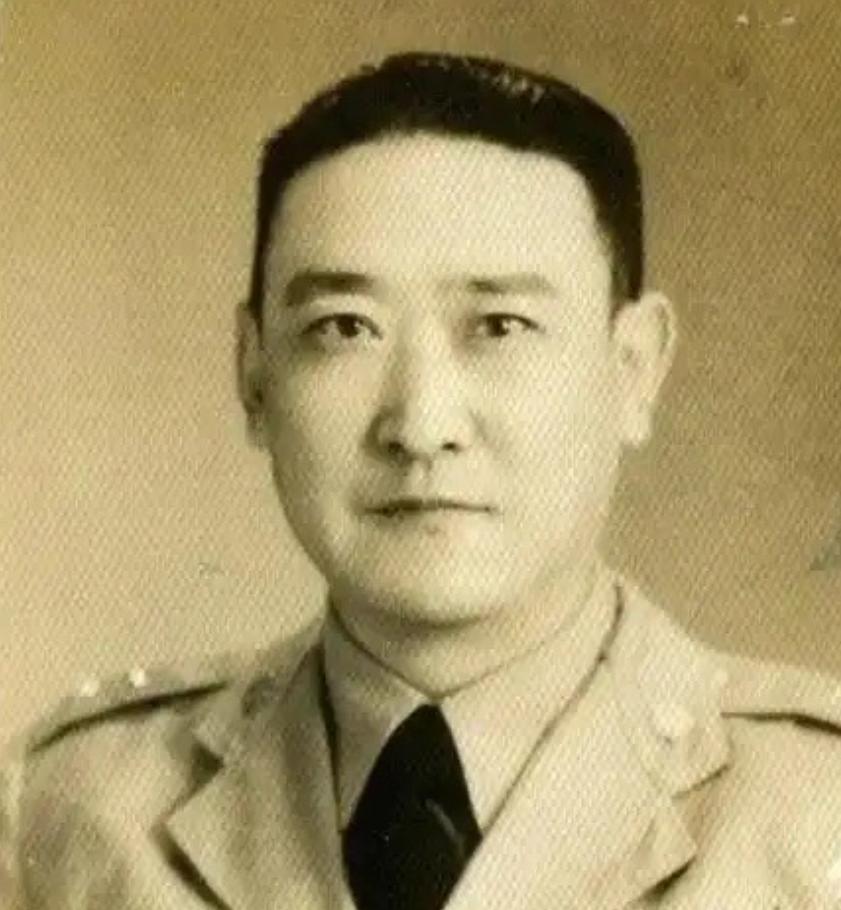

1949年,马呈祥带着8000两黄金逃往埃及。临行前,张治中极力挽留,可他却长叹道:“我手上血债累累,电报上都是哄人的话,就像哄着给野马戴笼头一样,等戴上了笼头,就身不由己了!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1949年秋季,中国西北地区正处于历史转折的关键时刻。 随着解放军的节节推进,长期统治新疆的马家军面临前所未有的危机。 在这个风云变幻的时刻,马呈祥作为马家军核心人物之一,必须做出关乎个人命运的重要抉择。 马呈祥与当时掌控甘肃、宁夏、青海等地的马步芳有着密切的亲属关系,同时还是马步青的女婿。 这种双重姻亲关系使他在马家军体系中占据重要地位。 但是,随着解放战争形势的发展,马家军在西北的统治摇摇欲坠。 陶峙岳将军开始策划新疆和平起义,这一重大转变让马呈祥陷入深深的矛盾之中。 面对起义与逃亡的抉择,马呈祥内心充满挣扎。 一方面,他深知马家军多年来的所作所为难以得到新政权的宽恕。 另一方面,逃亡之路吉凶未卜。 经过反复权衡,他最终选择携带大量黄金财物离开新疆。 这个决定不仅改变了他个人的命运,也折射出那个特殊历史时期部分国民党高级将领的普遍心态。 9月24日,马呈祥带领一支八十余人的队伍从迪化出发。 这支队伍成分复杂,包括他的家属、亲信侍卫以及部分不愿参加起义的官兵。 更引人注目的是,队伍携带着数量可观的金银财宝,这些财富成为他们逃亡路上的重要资本,也埋下了日后诸多矛盾的种子。 逃亡队伍选择的路线充满艰险。 他们计划经英吉沙、蒲犁,越过喀喇昆仑山脉进入境外。 这条路线人烟稀少,自然条件恶劣,对于一支携带大量物资的队伍来说更是困难重重。 喀喇昆仑山脉海拔高,空气稀薄,山路崎岖难行,队伍行进速度十分缓慢。 在阿克苏地区,马呈祥遭遇了第一个重大挑战。 当地驻军首领李祖堂曾是马家军旧部,对马呈祥携带巨额财富离开表示强烈不满。 他带兵拦截逃亡队伍,要求留下黄金。 双方形成对峙局面,气氛一度十分紧张。 经过艰难谈判,马呈祥最终付出部分黄金才得以继续前行。 翻越喀喇昆仑山脉的经历尤为艰难。 高海拔地区的严寒缺氧让队伍备受折磨,陡峭的山路更是举步维艰。 队伍中的女性成员体力不支,马呈祥不得不采取特殊措施。 他命人制作了一批特制木箱,将体弱成员安置其中,由骆驼驮运。 这种方式虽然解决了行进问题,但也增加了旅途的危险性。 在翻越海拔最高的冰大坂时,队伍遭遇了最严峻的考验。 狭窄险峻的山路仅容一人通过,驮运木箱的骆驼无法通行。 护卫们只能肩扛木箱,在冰雪覆盖的悬崖峭壁上艰难挪步。 期间有护卫因高原反应和体力不支而摔倒,险些造成重大伤亡。 这些艰难险阻让马呈祥开始反思自己的选择。 当队伍历经千辛万苦到达蒲犁时,新的危机接踵而至。 马呈祥发现队伍中有人与解放军暗通消息,这让他感到危机四伏。 更严重的是,他与重要同伴叶成之间的矛盾日益激化。 叶成情绪不稳,行事犹豫,马呈祥认为他可能连累整个队伍。 在生死存亡的关键时刻,马呈祥做出了一个残酷的决定:抛弃叶成,独自继续逃亡。 这个决定导致叶成最终被解放军俘虏,随身财物尽数被没收。 叶成后来被押往西安,接受了相应的处理。 这一事件充分暴露了在极端环境下人性的复杂性。 马呈祥则继续其充满艰险的逃亡之路。 他经西藏到达印度,后辗转前往台湾。 在台湾,他获得了澎湖防卫部副司令的职务,但实际权力有限。 与昔日在马家军中的显赫地位相比,此时的马呈祥变得沉默寡言,很少与人交往,也不再提及往事,过着深居简出的生活。 这段逃亡经历不仅是个人的命运轨迹,更是大时代背景下特定群体的缩影。 马呈祥的选择和遭遇反映了在那个剧烈变革的年代,许多人面临的历史抉择与个人命运的交织。 他的故事为我们理解那个特殊历史时期提供了独特的视角。 1991年,马呈祥在台北去世,终年78岁。 他的生平经历,特别是1949年的逃亡选择,成为研究这段历史的重要个案。 这段尘封的历史不仅记录了一个人的命运转折,也折射出时代变迁中个人选择的深层意义。 马呈祥的故事还揭示了重大历史转折时期个人命运的无常性。 他的选择、他的遭遇、他后来的生活轨迹,都成为我们观察和理解那个时代的重要窗口。 通过研究这样的个案,我们可以更全面地把握历史的复杂性和多面性。 这段历史往事也给我们以深刻启示:在时代变革之际,每个人都面临着重要选择。 这些选择不仅影响个人命运,也在某种程度上成为历史的组成部分。 马呈祥的经历告诉我们,历史潮流浩浩荡荡,个人命运与时代发展密不可分。 主要信源:(陈予欢编著——《黄埔军校将帅录》)