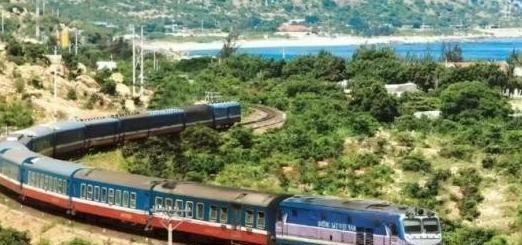

越南不再让中国转让高铁技术,起初越南觉得各国都会抢着来修他们的高铁,所以想来一个“一桃杀三士”,让几个国家斗来斗去,然后越南坐收渔翁之利。但是越南跑遍了全球,发现根本没人搭理他,就很是尴尬。 越南国土南北狭长,总长超过1600公里,最窄处仅50公里左右,这种地形决定了铁路在国家经济中的核心地位。殖民时期遗留的窄轨线路多已老化,平均时速仅50公里,从河内到胡志明市需耗时30小时,严重拖累货物和人员流动。近年来,越南出口经济高速增长,制造业和农业产品堆积港口,南北贸易瓶颈日益凸显。2001年,政府首次提出修建南北高铁的构想,到2008年正式纳入规划,全长1541公里,设计时速350公里,总投资数百亿美元。这项工程旨在串联20个省份,促进区域均衡发展,却从一开始就将重心放在国际招标上,期望通过外部资金和技术填补国内空白。越南决策者认为,高铁项目吸引力巨大,能吸引中日韩等国竞标,从而压低成本并获取技术转让。这样的思路看似精明,实则忽略了合作的基础是互信,而非单方面占便宜。 项目启动后,越南迅速展开多边接触。日本于2006年率先签署备忘录,2010年提交方案,报价558.5亿美元,相当于当时越南GDP的60%。这份报价虽高企,但越南未急于拒绝,而是视之为谈判筹码,意图借机撬动其他报价。中国同期提出320亿美元方案,凭借京沪高铁经验,技术成熟且成本低廉。然而,越南因地缘顾虑和外部舆论影响,选择拖延,担心线路开通后加深经济依赖,甚至受“债务陷阱”论调干扰而退缩。韩国也被拉入局中,2011年越南使团访韩,寻求加入竞争,但韩国很快识破意图,仅提供咨询而未实质参与。越南本想通过这种“一桃杀三士”的策略,让中日韩互相压价,自己渔翁得利,却没想到各国看穿把戏,鲜有真金白银投入。日本虽表面热络,实际推进缓慢,以风险评估为由建议分期建设,导致方案反复修改。 越南的招标条件进一步加剧了尴尬。要求投标方垫资建设、转让核心技术如信号系统和轨道铺设,同时回报机制模糊,市场规模有限,仅需不到100列列车,后续扩展空间小。征地涉及5800公顷土地,影响12万户居民,补偿仅为市场价的30%至50%,引发同奈省等地拆迁纠纷,停工长达8个月。河内轻轨项目征地更延宕7年,成本翻倍。这些问题让国际企业望而却步。2015年,印尼雅万高铁选定中国方案,中老铁路开通辐射19国,柬埔寨推进中柬合作并规划运河分散物流依赖。越南眼见周边腾飞,2019年推出2.0版方案,取消货运功能,报价涨至588.5亿美元,却未获国会批准。预算一路攀升,从558亿到670亿,业内估算实际支出或达1000亿美元,超出越南承受力。 进入2020年代,越南高铁项目三次重启,却屡屡受挫。2022年,重启招标,一边向日本申请ODA低息贷款,一边低调接触中国企业。但国际公司已对越南的反复无常失去耐心。2025年招标会上,西门子等派员出席,却鲜有实质投标。越南坚持苛刻条款,既要企业先行出资,又要分享技术,还不愿提供合理利润空间。胡志明市地铁1号线便是前车之鉴,日本援建从2012年开工,拖至2025年才勉强试运行,工期长达13年。中国承建的河内轻轨2号线则运营3年,效率显著更高。越南一度死磕技术转让,2024年投资部部长访华时仍提出此要求,中国铁建婉拒,强调合作需基于平等互利。越南的“小聪明”策略暴露无遗,全球跑腿却无人问津,项目从雄心勃勃转为进退两难。 最新进展显示,越南开始调整姿态。2025年8月,领导人苏林访韩,与总统李在明会晤,联合声明将南北高铁列为重点合作方向,韩国承诺提供83亿美元贷款和技术支持。日本也重表意愿,出资并参与建设,德国和韩国合力出力,方案中排除中国全面介入。越南国会批准投资计划,总额约4896亿元人民币,目标2025年底开工,2035年完工,时速350公里,主载客兼载货。首条中越标准轨铁路老街—河内—海防线将于2025年底动工,2030年竣工,促进跨境贸易。Vingroup子公司提交61亿美元方案,政府计划培训3.5万名工人,提升本土技能。这些举措注入新动力,但历史遗留问题犹存,如融资缺口和技术瓶颈。越南高铁从“一桃杀三士”的幻想中醒悟,转向务实合作,却也付出了23年光阴,周边国家早已借机跃升。 这条铁轨的教训在于,基建合作不是零和游戏,而是共赢路径。越南的弯路提醒发展中国家,诚意和透明远胜心机。项目若能按期推进,将为GDP贡献每年1%的增长,推动物流升级。但执行中,征地纠纷和预算超支仍是隐患。放眼区域,中老铁路货运辐射广袤,雅万高铁顺畅运营,越南需吸取经验,避免重蹈覆辙。最终,高铁能否如期串联南北,取决于能否摆脱旧有桎梏,拥抱开放协作。