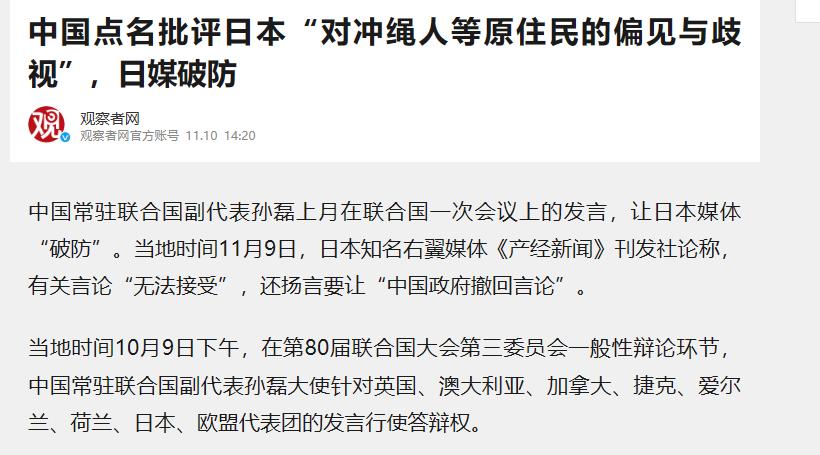

联合国审议中日琉球主权,11月9日,日本知名右翼媒体《产经新闻》刊发社论称,有关言论“无法接受”,还扬言要让“中国政府撤回言论”。 10月9日,联合国大会第三委员会会议上出现了一个不寻常的词汇——"冲绳原住民"。 谈及人权问题时,中国常驻联合国副代表孙磊在发言中使用了这个表述,日本代表团随即提出异议。 要理解这种应激反应的根源,得从琉球那段被刻意掩埋的往事说起。琉球可不是什么天生的“日本冲绳”,历史上它本是一个独立的琉球王国,跟中国明清两朝称兄道弟了几百年。 那霸港曾经是东亚最繁华的商港之一,到处立着从中国传去的石狮子“西萨”,博物馆里还供着铸有“以大明为辅车,以舟楫为万国津梁”汉字的“万国津梁”铜钟,俨然一个受中华文化滋养的海洋贸易枢纽。 直到1879年,明治维新后膨胀起来的日本才武力吞并了琉球,强行“废藩置县”,给改名叫了“冲绳”——这名字在日文里本就是“遥远的地方”的意思,从一开始就透着股轻蔑。 清政府当时虽提出抗议,但终究无力回天。这段不光彩的吞并史,成了日本政府一块不愿被触碰的伤疤。 二战结束后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》这两份奠定战后国际秩序的法律文件,日本的主权被明确限制在本州、北海道、九州、四国等主要岛屿,其他由日本“以武力或贪欲所攫取之土地”都应被剥夺。 而琉球正在此列。当时琉球群岛由联合国托管,美国代行管理权。然而,冷战格局下,美国为了自身战略利益,在1971年拉上日本私相授受,搞出一个《归还冲绳协定》,把行政权(注意,不是主权)交给了日本。 美国国务院当时还心虚地发了个声明,强调“把施政权归还给日本,毫不损害有关主权的主张”。 这就好比一个仓库的临时看管人,未经真正主人同意,就把钥匙交给了第三方,还嘴硬说“这不影响所有权”。国际法理上,琉球主权归属至今是笔糊涂账,这也是日本人最害怕被深究的软肋。 日本政府对付琉球的手段,概括起来就是“同化加欺压”。吞并后,他们便强制推行日语,禁用琉球语,废除本地信仰,系统性地抹杀琉球的文化根脉。 更绝的是,他们玩了一手“分而治之”,把琉球群岛北部的奄美群岛偷偷划给了鹿儿岛县,这摆明了是万一将来有变,还能给自己留块肉。 等到战后,特别是美国把施政权交给日本后,冲绳更是成了不折不扣的“垃圾桶”。日本本土的政客和民众,一边享受着美军提供的安全保障,一边却把将近70%的驻日美军基地全都塞在只占国土面积0.6%的冲绳。 这种基地密集度是日本本土的上百倍,使得冲绳成了名副其实的“基地之岛”。自从1972年到2021年,驻冲绳美军及相关人员犯下的刑事案件累计超过6100起,其中恶性案件近600起,导致死伤的交通事故更是约有4900起。 但面对这些,日本政府往往只能口头“遗憾”,因为根据《日美地位协定》,美军在日本享有治外法权,作奸犯科后日本法律常常难以制裁。 这就好比一户人家,把最脏最累最危险的活全推给某个家庭成员干,这个成员还经常被外来恶客欺负,而户主不仅不主持公道,反而责怪这个成员不懂事。 冲绳民众的人权和发展权,在这种结构性歧视下被长期牺牲。冲绳县的人均收入长期只有日本全国平均水平的七成左右,儿童贫困率高达30%,大学升学率也远低于其他地区。 这种“糖与皮鞭”的策略——用一点振兴预算做诱饵,迫使冲绳承受沉重的基地负担——自然引发强烈反弹,要求自治甚至独立的呼声日益高涨。 正因为做贼心虚,日本政府对任何提及琉球独特历史和原住民身份的声音都过敏。他们仅勉强承认北方的阿伊努族为原住民,对冲绳人则极力否认,试图用“日本国民”的统一标签掩盖历史上的侵略同化痕迹。 所以,当中国代表在联合国提及“冲绳原住民”时,相当于在国际聚光灯下,直接撕开了日本精心编织的伪装。 这记重锤砸向了两处要害:一是挑战了日本对琉球统治的法理基础,暗示其统治缺乏历史正当性,是基于强权而非公理;二是将日本国内长期存在的、针对冲绳的结构性歧视问题国际化,揭露了其“民主国家”外衣下的双重标准。 日本右翼媒体《产经新闻》气急败坏地要求中方“撤回言论”,却拿不出任何像样的反驳,只能苍白地宣称“绝大多数冲绳居民既不想要独立,也不认为自己是原住民”。 这种说辞,无异于指着被占了家园的苦主说“他觉得这样挺好”。甚至冲绳知事玉城丹尼也委婉地承认,冲绳有着“曾被并入日本、经历战争后被割离、后又返还的独特历史轨迹”,并指出存在“琉球民族”的表述和相关民族议题的讨论。这本身就打了日本政府试图一概而论的脸。 明白了这番背景,再看日本人的激烈反应,就像看一场蹩脚的戏。他们真正害怕的,不是某个词汇,而是这个词背后所牵连出的历史真相、法理缺陷和国内矛盾。 国际社会一旦开始认真审视琉球问题,日本在东亚政治中那点靠着选择性遗忘和双重标准维持的“面子”,恐怕就要挂不住了。

csmmm4207

琉球的主权从来都不属于日本,而是属于琉球的原住民!琉球问题从来不是日本的内政,是一个国际遗留问题,我们一定要在琉球问题上紧紧扣住日本,毫不放松!

忆度烫伤

在联合国说琉球群岛了?太好了!

用户12xxx77

还有北海道跟本洲岛的阿依努人,日本必须归还侵略抢来的土地。

里予兽

不管成不成,咱们都要一直揪着琉球问题不放,鬼子既然不想过的安逸,就让它不得安宁!

往事随风

早该如此本来就不是小日本的

用户10xxx66

琉球人就是福建人,绝大部分已经被倭寇屠杀完了,现在剩下不多的琉球人也被日人同化了。一百多年来大量日人移民到琉球,早就完成人种更换,琉球及其固有领土大小奄美群岛八重山列岛土坷垃列岛必须按照开罗宣言波茨坦公告的要求回归中国。日寇并没有完全被消灭,它们还在负隅顽抗,二战也没有结束,中国有责任有义务按照开罗宣言波茨坦公告的战略计划把二战进行到底。

用户87xxx66

中国应该推动琉球独立

用户10xxx20

[点赞][点赞][点赞]

用户12xxx60

支持琉球人闹起来,用美西方搞颜色革命的方法搞它们!

用户10xxx60

其实都是内战遗留问题如果蒋介石集团当初回归大陆现在琉球问题早提上日程了。

火山

这就是高市早苗提台湾有事就是日本有事的后果,这次必须打疼它,让它长点记性。

用户10xxx27

中国解放台湾后,应肃清日本后裔,像孙将军处理日本人一样。一个不留。

用户10xxx68

琉球群岛其实也不是日本人的,上面全是美国大兵!美国人不会还给日本除非被中国打败那时候中国人替代美国人在琉球驻军收复琉球!

茶道禅心

同志们该给日本右翼拉名单了,从右翼个人、团体、媒体、企业等,着手。秋后算账时一一点名!

墨雨狼烟

真正裁决的话,小鬼子没胜算

蓦然回首

用《开罗宣言》和《波茨坦公告》的相关规定警告日本,琉球群岛不是日本的,作为战败国没有资格提要求。

墨雨狼烟

真正裁决的话,小鬼子没胜算。但我们拿琉球说事,是为了敲打鬼子,还是让琉球最终回归?

墨雨狼烟

真正裁决的话,小鬼子各方面没胜算

用户11xxx46

不是冲绳原住民,而是琉球原住民。

戏如人生

如果分辨不清楚就把二战进行到底,中日战争再继续,切底了断。

西部游侠

琉球国也会有个重光节的

用户14xxx99

大势已去,投机正当时。但还是欢迎。

本来无一物,何处惹尘埃!

这事中国应该在各种场合多多宣扬!

lyj

琉球主权都不是日本的,钓鱼岛更不是了。

FX351

据说北海道也不归日本