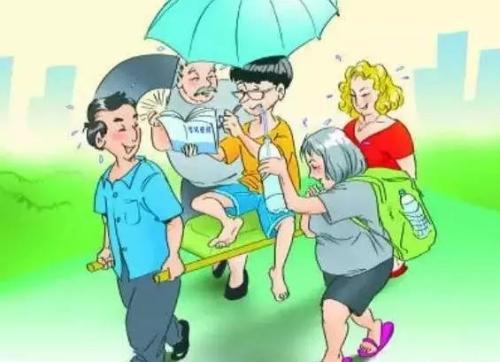

我一直认为在国外说普通话是说母语,在本地方说地方方言是说母语,可惜现在大家认为说母语就是显得土,说普通话或英语就觉得洋气高级,更可笑的是现在的小学生或幼儿生的父母、祖辈也尽量地配合孩子说普通话(其实父母还好,大多数祖辈们说普通话很蹩脚)认为这样就能培养出人才来。 在我看来,所谓“说母语”,这事儿可不是那么简单。你想啊,在国外,咱们说普通话,那就是一股清流,简直就是“百川归海”,一举成为“国际通用”的“华语航母”。而在家乡那片热土上,地道的方言才是真正的“根”,是“血脉”里流淌的“乡音乡情”。不过,令人哭笑不得的是,现如今的风气却变了个“花样”。大家逐渐迷信“洋气”,一心认为“说普通话”就“高大上”、“出洋相”,就像“披着羊皮的狼”,把“土得掉渣”的乡音踩在脚底下,仿佛“土得掉渣”就是“丢人现眼”,这是“愚公移山”的反面教材。 想象一下,一个小孩蹦蹦跳跳走进课堂,老师用标准普通话问:“你叫什么名字?”结果孩子一脸茫然,回答:“我叫‘小明’。”老师再用“标准普通话”重复:“小明,你今天心情怎么样?”这时,旁边的祖辈突然插话:“哎呀,小明,快把你家乡话说出来,让老师听听,别害羞。”这祖辈的普通话,听得人直想笑,简直像“打了个折的二人转”——“二人转”那味儿,来了个“土味十足”。于是,小明的“普通话”在祖辈嘴里就变成了“土话二人转”,让老师哭笑不得。 更有趣的是,为了“培养出国际化的人才”,一些家长甚至“以身作则”,带着娃娃“练习普通话”,硬是把“方言土腔”变成了“普通话腔”。比如:“你要好好学习,别老是‘哎呀呀’,要‘努力努力’。”这“努力努力”听得像“打了个折的普通话”,让人忍不住“会心一笑”。而且,家长们还会“拼了老命”地“跟孩子练普通话”,生怕“说不标准”就会“前途无量”。于是,普通话变成了“家庭必修课”,比“语文课”还重要。可问题是,这“标准普通话”一出口,听得像“打了个折的普通话”,谁都知道那“土味”十足。 其实,说到底,这“普通话”和“乡音乡情”就像“鱼和熊掌不可兼得”。一边追求“洋气”,一边怀念“故乡味”,两者之间的“矛盾”让人不得不感叹:这“文化矛盾”就像“鸡犬不宁”,一不小心就“风雨飘摇”。不过,话说回来,谁不爱“家乡的味道”,谁不想“走出一片天”呢?只不过,“洋气”二字,成了“新宠”,让那些“土味”变得“尴尬无比”。就像“穿新鞋走老路”,越走越觉得“脚疼”。 有趣的是,现在的小学生、幼儿,竟然也被“洗脑”了似的,父母、祖辈们都在“拼命”让他们说“普通话”。“你看人家外国孩子,英语都说得溜溜的,我们不也得跟上吗?”这“照猫画虎”的心态,真是“望子成龙,望女成凤”的“深谋远虑”。但实际上,很多“拼命”练习普通话的孩子,嘴里“蹩脚得不成样子”,连“普通话”都“说不溜”,倒是成了“逗趣的笑话”。一边是“硬逼着”他们“讲普通话”,一边又“偷偷打着算盘”:“哼,我看你还是回家讲乡音吧,反正我们也懂。” 更有意思的是,有些家长为了“让孩子出国留学”,把“普通话”练得“滴水不漏”,结果“出国”之后,发现“英语才是硬道理”。这就像“画蛇添足”,本来是想“打基础”,结果“反倒把根儿打坏了”。不过,有时候,“文化差异”也是一大“笑料”。比如,在国外,看到“华人”用“标准普通话”跟人交流,别人会觉得“你们中国人真厉害”,但其实,国内的“普通话”说得“蹩脚”,才是真正的“土味”。这“文化反差”,让人忍俊不禁。 说到这里,不得不感叹一句:语言的“变迁”就像“潮水一般”,一波未平,一波又起。过去,乡音是“根”,是“魂”;如今,却成了“标签”,成了“笑柄”。但其实,无论“普通话”还是“乡音”,都是“文化的宝藏”。只要“心怀感恩,善待每一种声音”,就算“土味十足”,也是“人间最美的乡音”。 总结一句:在这个“全民追求洋气”的时代,或许我们更应该“守住自己的文化根脉”,让“普通话”成为交流的工具,而不是成为“身份的标签”。毕竟,“家和万事兴”,不管你说的是“普通话”还是“乡音”,最重要的是“心怀善意”,用“幽默”去“化解尴尬”,用“包容”去“融化隔阂”。只要“嘴巴勤快”,心里有爱,再“土”的乡音,也能变成“最动听的歌谣”。 这就是我对“说母语”的“另类理解”。毕竟,生活不就是“笑中有泪,泪中带笑”嘛!让我们“笑对人生”,用“幽默”去“点缀生活的每一个角落”,不管“普通话”还是“乡音”,都能“唱出属于自己的精彩”。方言表达 两广普通话 普通话 洋人说中文